火事の支援の心得とその裏側(火事の後始末 Part6)

前回の記事では、支援方法として活用した見舞金口座やAmazonほしいものリストの裏側について書きました。

多くの方々に読んでもらい、大変光栄です!

今回は「支援を募るときに心がけた」ことや、「近くで支援をする側として感じた」ことを紹介します。

支援をする側として

私の主観でしかありませんが、被災した家族を一番近くで支援する立場として心掛けていたことをお話しします。

二次災害を出さない

帰省して家族の支援に向かった理由のひとつは、車が焼けてしまい移動手段のない家族の運転手になることでした。

レンタカーを借りたのですが、事故を起こさないように安全運転に気を使いました。

実家の火事の前週、能登地震に支援へ向かう海上保安庁の支援機とJAL機が衝突する事故を覚えている方もいるかと思います。

もし自分の運転で事故を起こして二次災害とならないよう気をつけて運転をしました。

着飾らない

なるべく化粧をしないように過ごしました。

もちろん、することが多く化粧をする余裕もなければ、家族の前で着飾る必要もないのですが、全てを失った家族と同じ目線で過ごすために、あえてしないことを意識しました。

そんなこと家族は気にしていないと思いますが、私が逆の立場ならマスカラさえ塗れない自分に悲しさを感じてしまうと思ったのです。

家が燃え、メイク道具も服もジュエリーも全てを失った家族に嫌な想いをさせたくないという、私なりの配慮でした。

情報窓口になる

火事のことが周りに知れ渡ると、知人友人から連絡が殺到します。

安否確認やお見舞いのLINE、支援物資の提供の申し出など、連絡の内容はさまざまです。

子供たちの保育園や中学校の先生や保護者からの連絡が集中した妹はパニックになるほどだったらしく、私に「返信を代わりにして欲しい」とさえ言っていました。

支援の手が一気に押し寄せてくるのです。

甥っ子の中学校の先生が迅速に動いてくれ、火事の翌日には、保護者から集めた衣類や文房具などの支援物資(ダンボール11個も!!)を持って来てくれました。

他にも、支援の連絡をくださる方の中には「支援したいものが既に間に合っていたら申し訳ないので何が足りてないですか?」という質問も多くありました。

家族それぞれに支援物資の提供の連絡があり、もらうかもらわないかを自己判断する前に、どんな支援物資の提供の連絡が来ているかを、みんなで共有するようにしていました。

集まった情報の中から、

・提供物資の要/不要

・返信の優先順位

・返信の内容

を決めていました。

先に挙げた中学校からの寄付で充分に物資が足りているかどうかを判断し、連絡をくれた方には「防寒着は十分あります、大人の服が不足してます。」と必要な情報の交通整理をして連絡をしました。

子どもにはテンションが上がるものを

小さな子供が喜びそうなものは、ためらわず持って行きました。

私からはYouTube用のタブレットやぬいぐるみなどです。

結果、タブレットでYouTubeを見ることが主で、ぬいぐるみは枕と化しましたが、少しは役に立ったようで良かったです。

また、映像配信業を営む夫はここぞとばかりに配信機材のお下がりを甥っ子にあげていました。

スマホしか持っていなかった甥っ子が、急にMac2台やモニター、カメラ7台(※)、背景幕など一気に手に入れることができて、本当に嬉しそうでした。

※コンデジSONY RX100mk2×1、Panasonicのウエアラブルカメラ×3、GoPro×1、RICOH THETA(360°カメラ)×2

何もない状態から、おそらく愛媛で一番機材の充実した中学生になったかもしれません。

Amazonほしいものリストでいただいた机や椅子で自分のデスク周りができたと写真を送ってくれました。

火事をきっかけに大人さながらのデスクの環境ができたことにも嬉しそうでした。

火事をチャンスと捉えてもらえるように

もらい火による実家の全焼は、急に強制終了ボタンを押されたようなものです。

人生の強制リセットのチャンスだと捉えて、前にはなかった環境やモノ、経験をプラスに働かせることができているのであれば、それはそれで良いと思います。

甥っ子は、14歳という多感な時期に家が全焼するという絶望的な出来事と、多くの人に助けてもらったという希望の経験を同時にしました。

きっと、彼の人生の考え方や進路に少なからず影響する出来事であっただろうことは、想像に難くありません。

甥っ子の嬉しい変化のひとつに「Amazonギフトでの支援へのお礼を自らしたい人がいるから繋いで欲しい」と申し出たことがありました。

彼にとってのおばあちゃん(私の母)が以前使っていた骨盤チェアを贈ってくれた方に「おばあちゃんが喜んでいる」とお礼を伝えたいのだそうです。

贈ってくれたのが私の知人だったので、知人と甥っ子と私のMessengerグループを作り繋ぎました。

甥っ子は、初めてFacebookのアカウントを作り、Messengerで丁寧にお礼を伝えていました。

甥っ子にとっては初めて触れるFacebookという世界で、私と夫の投稿を見る機会にもなり、新しい扉を開くきっかけにもなったようです。

支援される側として

こちらでは、支援される側としてどのような行動や考えで動いていたかをお伝えします。

家族写真を載せる

当初のSNS投稿には、火事の焼け跡などの写真を載せていました。

Amazonほしいものを公開する時に、初めて家族の集合写真を載せました。

やはり、顔が見えた方が支援する側の気持ちも変わると思ったのです。

家族に使用を確認して、掲載しました。

顔を出せない事情の方や載せたくない方もいると思います。

そのような場合は、少しでも現地の状況がわかる写真を載せると良いかと思います。

タイムリーに状況報告する

SNSで火事発生の投稿をして以降、多くの支援や声がけをいただきました。

心配してくださる人がいること、何かの力になりたいとそわそわしている人がいることを日々感じました。

多くの見舞金やAmazonのギフトをいただいたのですが、利用用途などしっかりと報告する義務があるなと感じました。

見舞金はどう使われたのか?

Amazonのギフトは受け取ってもらえたのか?

私が支援する側なら、気になります。

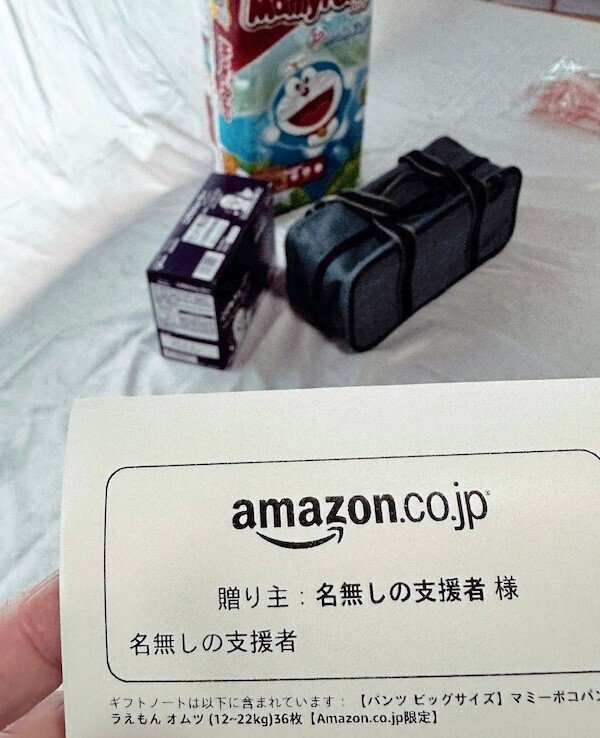

Amazonのギフトは、毎日のように午前、午後便と到着し、個数も多かったので、みんなでバケツリレーのように家の中まで運びました。

その受け取りの様子を動画で報告したりもしました。

実際の動画がこちらです。

どんな形で届いているか私なら安心しますし、誰が使っているかもイメージしてもらいやすいと思いました。

他にもSNSのストーリーや投稿で報告しました。

AmazonほしいものリストをFacebookで公開した際には、コメント欄に「〇〇を贈りました!」と報告くださる方が多くいらっしゃいました。

私もすぐに返信したので、公開と同時にクラウドファンディングのような盛り上がりをみせました。

一人で最多13点を贈ってくださった方は「みんなのコメントを見ていて一番多く贈ろうと思った」と後日話してくれました。(男気!)

Facebookのコメント欄のやりとりが、そんな効果に繋がるとは予想もしませんでしたが、活気が出る方がよいので、私も誰かのAmazonほしいものリストでプレゼントした時は、購入したことをコメントに残すようにしています。

お礼を直接伝える

SNSなどで繋がっている人には、支援が届き次第お礼を伝えました。

SNSをしていない人には、電話してお礼を伝えました。

そんなやり取りの中で「大きな災害の寄付をするより、顔が見える相手に支援をしたいと思っていた」と話してくれた方もいました。

この観点は持ち合わせていなかったので新鮮でした。

匿名の方やお会いしたことのない方からの寄付や支援もあり、直接お礼が言えない方の分はSNSで届いていることを投稿しました。

こんな感じで「送り主に届け!」と願って投稿していました。

お礼の連絡をきっかけに、何十年ぶりに連絡をとった地元の同級生や、私がウェディングプランナーをしていた時に担当した新婦さんやその親御さん、ケンカ別れしたままだった元彼など、いろんな懐かしい人たちとも久しぶりに話すきっかけになりました。

他にも、気まずいまま連絡が途絶えてしまっていた友人が、何事もなかったかのように救いの手を差し伸べてくれて「ああ、壁を作ってたのは私の方だったんだ」と反省しました。

支援者と連絡をとる中でたくさんの学びがありました。

支援者リストを作る

お礼を伝えていく中で、支援者リストを作成し家族と共有しました。

特に甥っ子には、この支援を通じて素敵な大人がたくさんいることを知ってほしいという狙いもありました。

支援者リストには、名前だけでなく、その方の簡単なプロフィールや、SNSアカウントのURLもつけました。

家族に対してだけではなく、私と夫にとっても今後のお付き合いの中で大切な人のリストになります。

支援される側になった際は、ぜひ支援者リストを残しておくことをお勧めします。

家族の服や靴のサイズを把握する

被災した家族には、14歳、5歳、1歳の子供がいたので、子供服の支援申し出が多く、子供の性別・年齢・服や靴のサイズはよく聞かれました。

大人の場合も同じように、年齢・身長や服のサイズ(S/M/L)などを聞かれました。

メッセージで送る文章(家族の服や靴のサイズなど)を用意しておくと便利でした。

既に持っているものと被ってしまわないか心配という声もありましたが、事前に写真を送ってもらい確認する時間も余裕もありませんでした。

支援品を宅配便で送ってもらう分には、不要なら捨てても売ってもOKという前提で送ってもらうのが気分的にも楽でした。

受け取る側が支援品を捨てることは物理的にも精神的にも負担になるので、不要なものはリサイクルショップに売りに行っていたそうです。

近所の方が直接持ってきてくれた場合には、その場で仕分けて不要なものは持って帰るという申し出がありがたかったです。

火災発生が1月という季節柄、最初は防寒着がありがたかったのですが、時間の経過とともに必要なものも変わってきました。

その変化に合わせてAmazonほしいものリストは大活躍したと感じています。

広報部長のつもりで発信する!

印象的だったのが、母がふとした会話で「私は自分で助けてって言えんのよ」と漏らしたことです。

「だからこうやって助けてもらって、たくさんの人に支援してもらえて感謝してる。」とも言われました。

ああ、支援を募る行動をおこして良かったなと感じた瞬間でもありましたが、何か重要なことがひらめいた瞬間でした。

私も夫もSNSで発信することに抵抗がない人種です。

実家の火災のことも積極的に発信していました。

逆に父や母、妹はSNSすらやっていません。

地方あるあるかもしれませんが、SNSで情報発信すること自体にアレルギーがある人もいるでしょう。

能登半島地震のように多くのメディアが1日中報道する規模の災害と違い、個人の火事はニュースにすらならないことが多いと思います。

総務省消防庁の消防統計(火災統計)によると、2022年の総出火件数は36,314件。

1日あたり約99件、14分ごとに1件の火災が発生しているという事実。

毎日ほぼ100件の火事がどこかで発生している中、SNSで見舞金を募ったりしている人はごく稀です。

声を上げられる人が声を上げることが大事です。

この記事を読んでいるあなたが声を上げることができるなら、当事者の代わりにぜひ声を上げてください。

今回活用したAmazonほしいものリストや見舞金口座は、個人で被災した方への支援方法の1つとして根付くことを願っています。

▼堀池実家火災支援のAmazonほしいものリスト

新しい生活に必要なものを選んでいます。

ご支援いただけるととてもありがたいです。

------------------------------------------

実際に火災の当事者になり、火災に遭ったあとの行動や手続きについてまとまった本やブログはとても少ないことに気がつきました。

火事に遭ったときに手に取れるガイドブックにしたいです。

そのために、この記事を出版社に持ち込みたいと考えています。

今回の記事が良いと思ってくださったら、ぜひスキやシェアをお願いします!

【取材歓迎】

火事の実体験についてお役にたてそうなことがあれば、horiikemaki<at>gmail.comまでご連絡ください。

いただいたサポートは実家の復興支援金として使わせていただきます。