スコット・フィツジェラルドと村上春樹(その3)〜「バビロンに帰る」

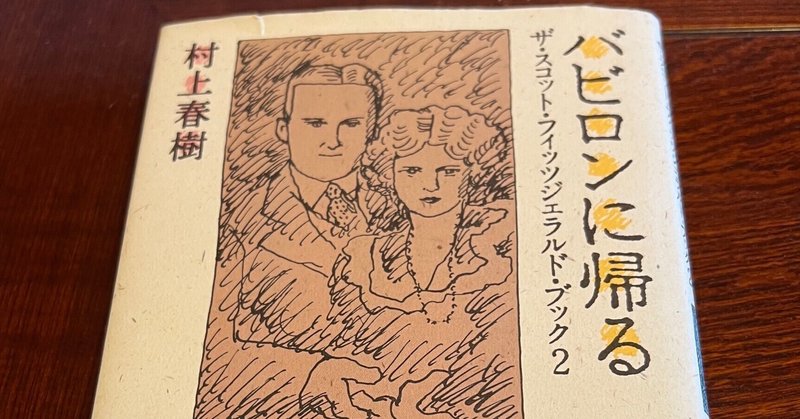

1988年に「ザ・スコット・フィッツジェラルド・ブック」を上梓してから8年が経過し、村上春樹はその第2弾として「バビロンに帰る〜ザ・スコット・フィッツジェラルド・ブック2」を出す。

“あとがき”で、村上春樹は前書同様、<有名な作品と、それほど有名ではない作品が肩をならべて収められている>と書いている。<特上クラス>のものだけではなく、<「こういうものもありますよ」と紹介するもの僕に与えられた役目のひとつ>であり、<シングル盤B面>的な作品の中にも、味わいがあるとしている。

例によって、英語原文版→村上翻訳版の順で読んだが、この本に収められた短編は、英語版も比較的読みやすいものが多かった。

村上は収められた小説の出来は様々としているが、私はどの作品も面白く読んだ。

村上が傑作と評しているのは、表題作の「バビロンに帰る」、1931年の作品である。父と娘、本人たちにはどうしようもない高い壁、背景としての大恐慌と酒。父に代わって娘の面倒を見る、娘の伯母夫婦。ちん入者として登場する旧知の人物。総体としてヒリヒリするような世界を作るのだが、その舞台となるパリの街がもう一つの主人公である。

同じ1931年に書かれた「新緑」について村上は、<「バビロンに帰る」のような文学的深みに欠ける>としつつ、この作品のポジションについて書いている。この作品は破滅的で本当に哀しいが、むしろフィッツジェラルド自身に近い位置にあるように見える。そのことが、作品の質に影響しているのかもしれないが、私は好きな一篇である。 そしてこれも、<ブーローニュの森の屋外席で食事ができるくらいに暖かくなった>と始まり、パリを感じることができる。

なお、「新緑」で主人公のジュリアに、悪い評判の男ディックがこう話す。<I'm going permanently on the wagon on June fifth, my twenty-eighth birthday>、村上訳では<僕は六月の五日に、それが二十八回目の誕生日なんですが、酒を永久に断つつもりでいます>となる。

英語版を読んだ時、意味がわからず辞書にあたった。「on the wagon」は<禁酒中で(リーダース英和)>という意味であることを知った。もう少し調べてみると、"wagon"は"water wagonー給水車"を略したもので、“給水車に乗っている”=“水しか飲めない”ということから来ているようだ。

本書にはこの他、フィッツジェラルドがデビューして間もない頃に書いた、「ジェリー・ビーン」、「カットグラスの鉢」が収められている。前者は、「マイ・ロスト・シティー」所収の「氷の宮殿」と対をなす作品。「氷の宮殿」は南部出身の女性の北部での出来事だが、「ジェリー・ビーン」は同じ世界観の下、南部が舞台になっている。

もう1作は1930年、“ギャツビー後”、大恐慌後に書かれた“結婚パーティー”。

繰り返しになるが、どれも魅力的であると共に、フィッツジェラルドという作家の魅力をコンパクトにまとめた、さすが村上春樹という感じのセレクションである。フィッツジェラルドに触れたことの無い方は、この本から始めるのが良いかもしれない

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?