野球が盛んな街は、きっと、いい街である。野球を慈しむ人は、きっと、いい人である(新潟市西区 みどりと森の運動公園野球場)|旅と野球(7)

全国津々浦々にあるもの、それは美しい空と自然、そして野球場。誰もを魅了するスターだって、彼らに憧れるスター候補だって、諦めちゃった趣味人だって、グラウンドに立てば皆同じプレーヤーである。彼らが、日本のどこかで野球の試合を繰り広げている様をスタンドに座って観戦して、人生の縮図みたいな展開に熱中し、選手たちに声援を送ることで、私たちは「自分のこと」も、いつしかそっとなぞるようになる……。

ふらふらして頼りないけど、ちょっとだけ心の中が穏やかになるかもしれない。そんな風変わりな野球観戦記。

「盛り上がってるかどうかは、わかんない。聞いたことないから」

娘からの返事は、いつものようにそっけなかった。

昼ごはんの待ち合わせ場所の確認を兼ねて送ったラインの文面に添えた「新潟って野球が盛りあがっている街じゃない?」という質問への返答である。

生まれてこのかた、彼女が野球に興味を示したことは一度もない。それを知った上での父親からの質問ということは、彼女もわかっているであろう。

だとすると、まあまあ、うっとうしいはずである。

スルーしたいけど、出された質問にはちゃんと答えよう、できるだけ正確に。

そう考えて、文字を打ち込んでいる姿が目に浮かんできた。

誰に対しても、律儀に接するところもまた、幼い頃から変わっていない。

弟と大喧嘩をしていても、約束した外出の時間になると、彼の手を引いて玄関に座っていた就学前の姿を思い浮かべながら、僕は携帯電話の画面から目を離した。

頭上には初夏の青空が広がり、足元にはシロツメクサが可憐な花を咲かせている。

* * *

新潟市に来ていた。

この街にある大学に娘が進学して、1年と少しが経っている。

今回は、免許取り立ての彼女と交代でクルマを運転しながら岡山からやって来た。春から通い出した自動車学校を卒業した彼女が、住民票のある故郷に帰省して免許を取得した帰路であり、我々は名古屋にある僕の棲家での一泊を挟んで、ひたすら高速道路を走って来たのである。

「多分さ、免許は取れると思うんだ。対策もしたし」

帰省の少し前に、娘から連絡が来た。

「クルマがすぐに必要なわけじゃないけど、運転はしたいんだよね」

「わかる」

「でしょ。で、思い切って新潟まで戻りたいんだけど、ついてきてくれない?」

要するにクルマ提供係兼アタシが運転中のナビ係兼アタシが疲れた時の運転係となるように、と言っているわけである。事務所に通う妻は日程的に難しい以上、僕の役割であろう。そこに異存はなかったが、軽く千kmを超える走行距離を考えてためらった。

新潟からの帰りは俺一人じゃん、しんど。 軽くジャブを入れようとしたその瞬間、実に絶妙なタイミングで娘は言葉を継いだ。

「お父さんと一緒だと嬉しいな」

そう言われて断ることができる父親なんて、世の中に存在するだろうか。

ていうか、父娘ふたり旅なんて『ペーパー・ムーン』じゃないか。

思いついた瞬間、名作映画を勝手にリメイクした映像が脳裏に流れた。白黒だった画面はカラーになっており、僕はライアン・オニールばりの粋な感じで娘にホットドッグの食べ方を指南していた。

甘酸っぱい気分で胸いっぱいになった僕は、かかる手間やロスする時間や取材の予定や原稿の締め切りをすべてかなぐり捨て、いい声でOKしてしまった。

* * *

岡山からの道中は、時間こそかかったがストレスは少なかった。

娘の運転が思いのほか上手かったのである。インターチェンジ手前で車線変更して合流するクルマをスムーズに入れるさまは、熟練ドライバーの風情で、僕はひそかに感心していた。

二人だけの時間がこれだけ続くのは何年かぶりだった。娘が中学生になったくらいから、まとまった会話をしていなかったから、唐突に訪れたひとときに緊張した。なんとか場を繋ごうと音楽やお笑い芸人といった当たり障りのない話で笑い合った。多分、娘もどうしたものかと悩みながら話題を選んでくれたのだろう。

2日目の夜遅くに娘の住まいに到着した翌朝、授業に出かける彼女を見送って、ようやくひと息ついた気分になってコーヒーを飲んだ。リビングの窓越しに外を見るといい天気だった。昼に会うまでぽっかりと空いた時間を使って、この街の野球場を見て回ろうと思い立った。

娘の入学や引っ越しの手伝いなどで、新潟には何度か来ている。

春に来た際には、街の中心部を時間をかけて散歩している。古い建造物が並ぶ通りは身綺麗で、その脇を走り抜けていく新型の電車とも調和が取れていた。そんな余裕のある穏やかな雰囲気に、今や懐かしさすら感じるようになっているのである。

せっかくだからもう少し街のことを知りたい。

そう考えたときに向かう先として、野球場がうってつけであることは、これまでの経験上、間違いないことのように思えた。僕は一人うなずきながら、数時間で効率よく回れるツアープランを即席でつくり上げた。

* * *

天気こそ良かったものの、休日明けだった。そんな日の午前中に野球をやる人はあまりいない。最初に向かった海辺の公園にある新潟市少年野球場も、当然のように誰もいなかった。

外野スタンド代わりの草っぱらに立つと、外野の芝生が養生され、内野の土がならされている様子が一望できた。草野球御用達的な球場とは思えない状態に感嘆しながら一周すると、グラウンドへの入り口付近には、スパイクの足跡が無数に残り、昨日の熱闘ぶりを雄弁に物語っているのである。

この街の人たちは野球が好きなんだな。いったん抱いた好印象は、他の球場をまわることで増幅されていった。

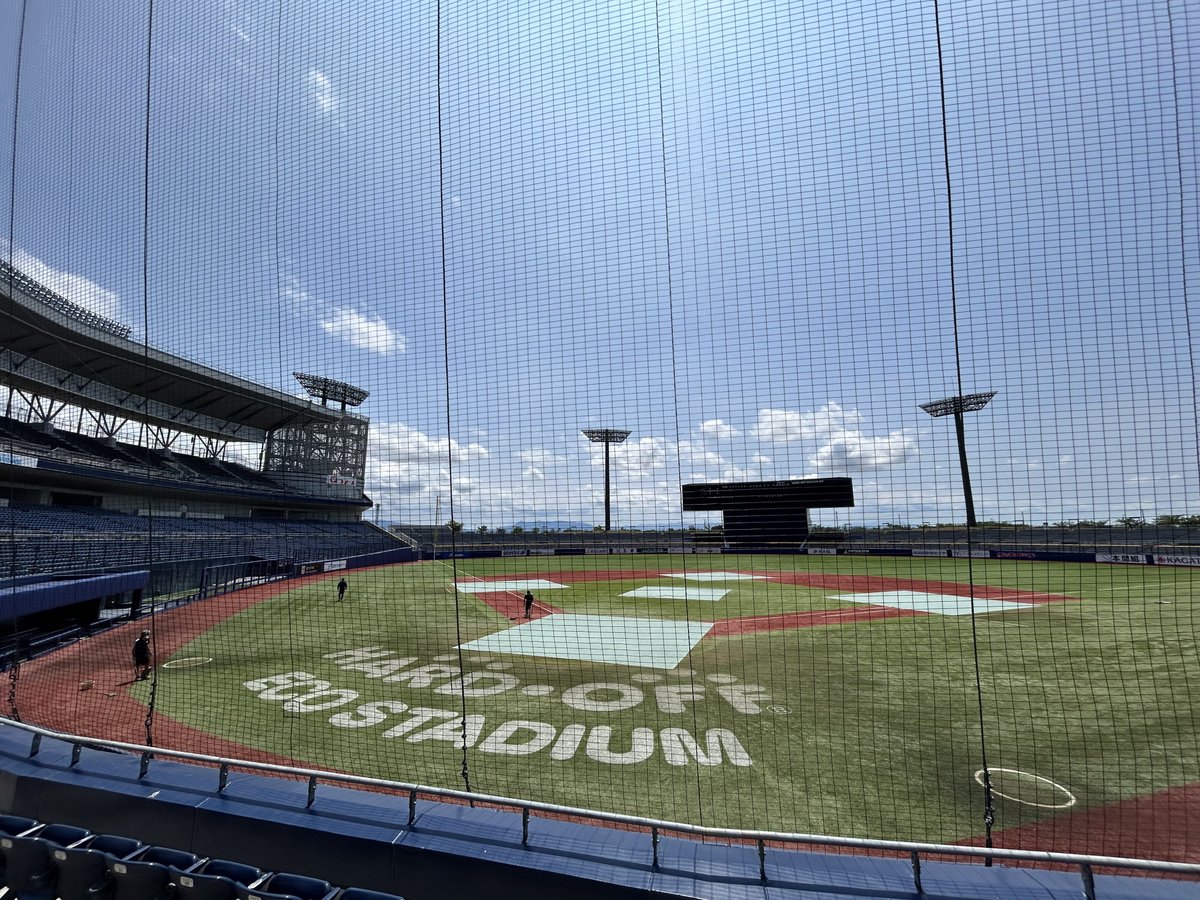

次に訪れた「HARD OFF ECOスタジアム新潟」は、隣接しているサッカー場なども含めて、息を呑むほど整ったスポーツ施設だった。ここは、プロ野球のイースタン・リーグに参加しているオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの本拠地でもある。開放されているバックネット裏のスタンドに上がってみると、強くなっていく日差しの中、黙々とグラウンドを整備する人たちがいた。その姿を見ているだけで、試合のある日の活況が想像できるような気がした。

郊外へとクルマを走らせていくと田園風景が広がってきた。

平坦な緑色の中をコンクリートの高架線が横切り、そこを猛烈なスピードで上越新幹線が通過していく。頭の中で思い描いていた「新潟」を具現化したかのような光景の中に設けられた黒崎地区野球場もまた、好もしい球場だった。バックネットには木製のトンボが整然と並び、グラウンドは美しくならされている。球場脇の掲示板に貼られている「早起き野球大会トーナメント表」を見ると、熱闘につぐ熱闘の結果、いよいよ次の週末に準決勝と決勝が開催されることが読み取れて、勝者と敗者それぞれの豊潤なドラマが想像できた。

最後の訪問先、みどりと森の運動公園野球場は、綺麗に整備された公園の中に建っていた。

広場に置かれたベンチでは、営業まわりの休憩と思しきスーツ姿の男性が缶コーヒーを飲み、休みを取ったと思しき若いカップルが手を繋いで楽しそうに語り合っている。彼らの向こうにある球場のグラウンドが整えられていることは、自明の理だった。

宮沢賢治の掌編『虔十公園林』を彷彿とさせるような、さいわいな光景を見ているうちに、ここまで「良きもの」しか目に入ってきていないことに気づいた。

なんていうか、都合が良すぎる。

そう思いながら、今日見て来たものを一つひとつ選り分けていった。

どの球場からも伝わってきたものは、野球を慈しんで楽しんでいる人たちの息づかいだった。それらは、春に街を歩いた時の、今あるものを大切に使い続ける人々の気配と共通するものでもあった。

ものごと、良い面ばかりじゃない。常識ではあるが、そこに固執しすぎて、この後なんかあるんじゃないか、ライアン・オニールみたく悪徳保安官的な人に捕まってどつかれるんじゃないか、と身構えた自分が恥ずかしくなった。

野球のみならず、潮風と対峙しながら、自分たちを形づくるものに敬意と愛着を持って接している彼らは、きっと、悪い人ではないだろう。ならば、今日抱いた印象だって、素直に受け取っていいはずだ。そう考えることにした。

いい街で、良かったな。娘のために喜んだところで、携帯電話の画面が光った。彼女からのラインの返信が来たのである。

* * *

「今日は特別な日だよ」

地元のものをいただきたい、という言葉を呑み込んで入った娘お気に入りの韓国料理屋だったが、料理は想像を超えた美味しさだった。

午前中に野球場を見て回ったことを手短に話していると、昼まで晴れていることが、この街ではいかに貴重かを教えてくれた。

「そういえば、海も穏やかだった」

「天気が悪いと、海も荒れるんよ。この前、見たでしょ」

冬に来た時に、河口にかかる橋に思いっきり白浪が降り注ぐ様子を見て驚いたことを思い出した。確かに今日は特別な日のようである。もしかしたら、奇跡だって起こるかもしれない。

僕は、球場を見学しながらずっと願っていたことを叶えるべく、一計を案じた。

「この街、サッカー、盛んなんだね」

「うん、それはそうだね。すごく盛り上がる」

「いい街だね」

「うん、私もそう思ってる」

イエスを重ねたところで、僕は勝負に出た。

「よかったらさ」

声が少し震えたが、続けた。

「今度、一緒に野球観に行こうよ」

「うん、そうだね考えとく」

即答した娘だが、あからさまな棒読みだった。

思わず顔を見ると、父さんの狙いくらい読めてるし、といういけずな表情で笑っていた。

「うん、考えといてよ」

娘の圧倒的な成長を感じながら、僕は力なく笑った。

* * *

このあとサークルの用事を済ませてバイトに行く、と言う彼女をキャンパスまで送り届けてから、僕は名古屋へと向かってクルマを出発させた。

午後になってもまだ空は青いままだった。新潟が名残惜しくなって、サービスエリアに入って波頭をきらめかせる日本海を見ながら、昼のひとときを思い返した。

娘との待ち合わせ場所に向け、クルマを走らせていると、工場街に迷い込んでしまった。カーナビを確認するためにスペースを見つけて停車した。

隣には工場に併設された野球場があった。

たくまずして到着した5つ目の球場のグラウンドには、早めの昼休み中と思しき中年の男性が一人いた。投球練習をしているようだったが、僕がクルマを降りると、そっと切り上げて工場のある方へ向かっていった。

その控え目な振る舞いは、娘が就学前に病で他界した義父のことを僕に思い起こさせた。

義父もまたメーカー勤務で、初対面では寡黙だった。だが親しさが増していくと少しずつ口数が増え、ぽつりぽつりとエースを務める草野球の話をしてくれるようになった。娘さんと結婚したいんですけど、と告げた時には笑顔でうなずいて、キャッチボールしようと小学校の校庭に連れて行き、同じ笑顔で豪速球を投げ込んできた。あれは間違いなくなんぼのもんじゃい、と試されていたはずである。

不器用ではあるが、その本質は誰に対しても公平で、クルマの運転も上手だった。

結婚後、唐突に二人旅に誘ってくれた時、ほぼ全行程を運転した義父と、なんとか話題を見つけようと必死になったこと、彼の三人の子どもたちについてそれぞれどんなことを願っているか話してくれたこと、今度一緒に野球観に行きましょうと盛り上がったまま実現できなかったことが、昨日のことみたく蘇ってきた。

* * *

「明日は海辺で仲間と飲み会なんだ」

別れ際、楽しそうに話した娘は、自分で学ぶべきことを選び、進むべき学校を選び、自分の世界をかたちづくり続けている。いまだにどこへ向かっているのか判然としない父親たる僕とはえらい違いだ。そう苦笑しながら、彼女が義父に通じる良き部分を持ち合わせていることを、素直に嬉しいと感じた。

なんだか、今回はロードムービーみたいだったな。彼方に見える佐渡を眺めながらひとりごちて、元気だった頃の義父が、ライアン・オニールにも似たスマートな姿だったことに気がついた。

野球、今でも観ていますよ、俺。

映画のラストシーンのように、野球場に現れた”彼”の後ろ姿にそう語りかけてから、僕は彼が可愛がっていた孫娘が、成人を迎えたことを報告した。

文・写真=服部夏生

イラスト=五嶋奈津美

服部夏生(はっとり・なつお)

1973年生まれ。名古屋生まれの名古屋育ち。幼少時、テレビ中継で田尾安志の勇姿を見て、中日ドラゴンズのファンとなる。小学生の頃は、当たり前のようにプロ野球選手になることを妄想し、ドラフトで永遠のライバル、読売ジャイアンツに指名されたらどうしよう、と本気で悩んだが、満を持して入った野球部でほどなくフィールドプレーヤーとしての才能の限界を痛感、監督に勧められてスコアラーとなり、データを分析してチームを下支えすることに喜びを感じるように。大人になっていつしか野球を見ることもなくなり、社会の下支え係も大して全うしないまま馬齢を重ねてきたが、『ほんのひととき』での連載「終着駅に行ってきました」の取材で偶然目にした草野球に感銘を受け、観戦を再開することに。著作に『終着駅の日は暮れて』(発行:天夢人、発売:山と渓谷社)、『日本刀 神が宿る武器』(共著、日経BP)など。

▼連載のフォローをお願いします!

▼服部夏生さんのほかの連載

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。