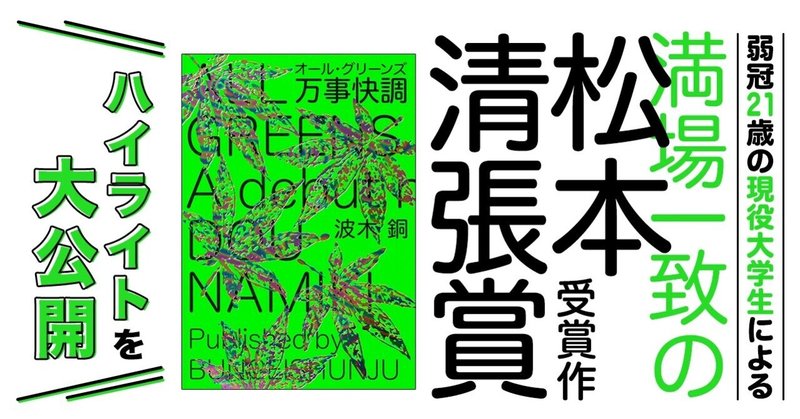

弱冠21歳の現役大学生による満場一致の松本清張賞受賞作 ハイライトを大公開

その圧倒的なセンスで選考委員(京極夏彦、中島京子、森絵都、東山彰良、辻村深月)の支持を集め、史上2番目の若さで松本清張賞を射止めた、波木銅の『万事快調〈オール・グリーンズ〉』より、ハイライト部分を大公開

◇ ◇ ◇

ここまでのあらすじ

どん詰まりの田舎町の、そのさらに底辺工業高校に通う朴秀美は、両親と折り合いが悪く、学校にも居場所がない。一刻も早く東京へ脱出したいと願うのだが、女子高生の朴に先立つものがあるはずもなく、溜まり続ける鬱屈を趣味のフリースタイル・ラップで吐き出す毎日だ。

しかし、そんな散々な毎日に突然の転機が。朴のラップが地元の有名クラブDJの目に留まり、曲を作ってくれることになったのだ。もし、自分の曲が売れに売れれば……と淡い期待を胸にレコーディングに向った朴だったが、暴行を受け、ドラッグを盛られた挙句、レイプされてしまう。男は、曲作りを餌に女子高生とヤリたいだけだったのだ。命からがらゲス野郎をぶちのめし、逃げ出そうとした朴はそこで、男が隠し持っていた大麻(マリファナ)の種を発見する。ズタボロになりながらも、それを手にした彼女の頭には、ある犯罪計画が浮かんでいた。いざ実行に移すべく、同級生の矢口美流紅、岩隈真子の女子二人にも声をかけるのだが……。

◇ ◇ ◇

放課後、朴は部活をやめる権利を騙し取った矢口に連れられ、那珂市のミニシアターに向かった。オープンしたばかりで、県内唯一の、大手フランチャイズによらない映画館だ。

今月はジャン=リュック・ゴダールの映画のリバイバル上映をやっているとのことだった。朴はバッグに入れっぱなしにしていたはずの生徒手帳が見つからず、提示することができなかったものの、従業員の好意によって千円で入場させてもらえた(そもそも制服を着用していた)。

三十席ほどの狭いシアターに入る。矢口はノリノリだが、ストライキやスーパーマーケットでの(うまくいかない)暴動を描いたこの映画のどこが『万事快調』なのか、朴には終始ピンとこなかった。上映終了後、長かったー、と首を回しつつ釈然としないまま席を立つと、矢口から「このころのゴダールは商業映画と決別してるから、パッと見面白くないのは当たり前でさ……」との弁明を受けた。同じゴダールでも、ロビーに貼ってあった、来週上映予定の別作品のほうが面白そうだな、と思う。気の狂ったピエロが出てくるのかな?

「この貧乏な国は映画のチケットが割高だからね。高校生の……千円で見られるうちに見まくっとくといいよ。大人になったら千八百円だし」

駅に向かうためのバスは一時間ほど待たないと来ない。彼女たちは近くの『セイコーマート』の前で、灰皿を囲んで時間を潰した。

「あのさ」

『セイコーマート』は制服姿のままでも酒やタバコを買うのに年齢確認が必要ないチェーンとして、彼女たちの通う高校の生徒たちに定評がある。購入したラッキーストライクを矢口と分け合いながら、朴は切り出す。なに? と半笑いで答えられる。

「矢口、前さ、金が必要、みたいなこと言ってたよね」

手汗をズボンで拭いつつ、言う。そろそろ春も終わる。すっかり日は沈んでいるものの相当な気温だ。ただ、手の毛穴から吹き出すそれは暑さによるものだけではない。

「言ったけど。だから?」

煙を吐き出しつつ、矢口は答える。腕から下げたレジ袋を左手でガサガサと漁ってコーヒー風味のアイスクリームを取り出す。矢口は『パピコ』をふたつに割ってどちらも自分で食べた。

「一緒に金儲けしようって言ったら、する?」

はぁ。矢口は小さい子どもに出来の悪い工作物を自慢されたときのような愛想笑いを浮かべた。

「どんな? 銀行強盗? 詐欺?」

「カテゴリとしてはそれと同じかも」

「おっ。犯罪ってこと? いいね」

朴はあくまで皮肉として好意的な反応を見せられたことを察しつつ、頷いた。

大麻、と朴は言った。矢口はそれをタイマー、と聞き間違えたらしく、どういうこと? と灰皿に灰を落としながら眉をひそめた。

「だから。大麻、マリファナ! 私、種を手に入れたんだ。たまたま。だから、それを育てて……売り捌(さば)く」

「酔っ払ってんのか。ヒップホップかぶれが」

「マジだって!」

朴はスマホにマリファナの種が詰まったジップロックを撮影した写真を映した。それを矢口に見せつける。

「朴秀実ってさぁ」

矢口はその画面をまじまじと見つめながら言う。

「そういう手の込んだ冗談言えるほど、頭良くないよね?」

「おうよ」

矢口は破顔した。教室でみせるそれとも違った、本心からの大笑いだった。思わず左手からタバコがこぼれてしまったようで、アスファルトに落ちたそれをスニーカーでもみ消した。すかさず新しい一本を朴に要求する。

「だとしたら最高だよ。今すぐやろう!」

その言葉が皮肉でないことを証明するかのように、矢口は歯を見せて笑った。

「マジで?」

「うん。お前、最高。その種が本物かどうか分かったもんじゃないけど、それでも」

「本物だよ。信頼できるところから手に入れたから」

「いやぁ。やっぱ朴秀実、ただもんじゃないね」

朴が二本目のタバコに火をつけたとき、矢口はあっ、と声を漏らした。

「あのさ。話変わるけど」

「うん」

「就職先がどうしても見つからない田舎のヤンキーが働くための……最後の受け皿って、なんだと思う?」

え? 朴は聞き返した。なんのクイズ? 矢口はすぐに答えを提示した。

「警察なんだけど。で、ここから数十メートル先に、チャリにまたがったそいつが、制服姿のままコンビニの前でタバコ吸ってる二人のバカ女を見つけた。ハンドル切って、舌舐めずりしながらこっちに向かってくる」

朴はとっさに矢口が見ているほうへ視線を動かした。自転車のライトと思しき丸い光が、ゆらめきながら近づいてくるのが分かる。車輪が回転する音も聞こえた。

「時間になったらバス停で会おう。続きはそのあとで」

言い切るや否や、矢口は駆け出した。スプリンターとしての技能をことごとく発揮し、即座に街灯もろくにない町の暗闇の奥に消えていく。彼女と反対側に向かって、朴もまた走った。

アスファルトで舗装された道は小ぢんまりとした『セイコーマート』を起点に二手に分岐している。矢口はそれの右側へ、朴は左側へとそれぞれ走り去った。歩道を突っ切って茂みに入り込んでもかまわないのだが、それをやって帰ってこられる自信はなかった。自転車の走行音が聞こえなくなるまで、息を切らし、汗でワイシャツが皮膚に張り付くのをうとましく思いながら、走り続けた。

腕のいい演出家なら彼女たちがのちに決別することを暗示するような場面だが、そんなことにはならなかった。警官をうまく撒(ま)いた二人はしっかりバス停で再会し、お互いの無事を称(たた)えあう。

「走りながら考えてたんだけどさ」

バスに乗って数十分経つが、いまだ朴は呼吸を整えられていなかった。息を切らし、側頭部を窓につけて横にもたれかかりながら、なに? と隣に座る矢口の声に答える。

「育てる場所とか、道具とか、どうするかって考えてる?」

「いや……うちは二世帯住宅で、庭めっちゃ狭いから……ちょっと厳しいんだよね」

なんか、いい考えある? 脳に行き渡る酸素が足りなくて、朴はたいした思考ができない。

「高校でさぁ。去年まで、園芸部あったのって覚えてる?」

「あー。うん。顧問が問題起こしてなくなったんだよね」

「部室棟の屋上にあるっしょ? ビニールハウス」

「あるね」

だから? 朴は小首をかしげたのち、矢口が言わんとしていることを理解して吹き出した。

「すげーじゃん、それ」

運転手が急ブレーキをかけ、朴は前の座席に額をぶつけた。体軀の整った矢口はその引力に耐え、背中を背もたれにつけたまま平然としていた。タヌキかハクビシンか知らないが、小動物が車道を横切ったのが分かる。

朴は合鍵を紛失したことを両親に打ち明けるつもりはなかった。弟のぶんの合鍵で玄関を開け、二階に上がる前に一階に向かう。すっかり生活感のなくなったそこ(誰も生活していないのだから当然だ)に足を踏み入れ、廊下を通って元・祖父の部屋の扉を開ける。弟がひそかに飼っているという猫を一目見たかったからだが、それそのものどころか、めぼしい痕跡すらなにも見つけられなかった。

観念して二階に上がる前に、ついでに祖父母の遺影に手を合わせた。リンを鳴らしたとき、祖父の部屋でなにかが動く音がした気がした。

放課後、朴と矢口は部室棟へ向かった。「立入禁止」のテープを無視して屋上に上がると、薄汚れたビニールハウスが見える。

「きったねぇな」

「ずっとほっぽりっぱなしなのかな」

矢口は顔をしかめつつ、それの中に入る。朴もそれに続いた。

「プランターとか、いろいろあるね。やれそうかな」

朴は放置されて汚れた備品や朽ちた植物などを手に取り、呟く。

「大麻ってさぁ。めちゃくちゃ育つんだっけ。忍者が毎日麻の葉を飛び越えることで、最終的にめちゃくちゃ高く飛べるようになれる……ってやつ」

「大麻(ガンジヤ)とニンジャって似てるよね」

「似てねーよカス」

「ティーンエイジ・ミュータント・ガンジャ・タートルズ」

「ああ⁉ なんだてめぇ」

朴はビニールハウスの奥にボストンバッグを見つける。何気なく、かがんでジッパーを開けてみる。中から出てきたそれを目の当たりにすると、自分の目を疑ったのちに短く声を漏らした。どうしたの? と矢口が近寄ってくる。

朴はその柄を摑み、目の前にかざしてみせた。真新しいマチェーテの刃に視線を走らせながら、口を小さく開ける。

「なにこれ」

「ジェイソンの武器じゃん」

「なんでここにこんなもんが」

「あれかな。伸びた植物の茎とかを、こう、切るんじゃないの?」

朴はそれをその場で振り下ろした。危ねっ、と矢口が腰を引く。

矢口はそれはさておき、と話題を切り替えた。朴はマチェーテを握ったまま応答する。

「あと一月(ひとつき)しないくらいで夏休みに入るでしょ」

「うん」

朴は刃物を振り回してビュンビュンと風を切りながら頷く。

「だとすると、部室棟に入るための口実がいるよな。それに、ここに誰が入ってくるか分かったもんじゃないし」

「確かに。そうだね」

「だから、同好会にする。園芸同好会、的な? ビニールハウスを使う許可も得られるし、同好会だと、部活と違って顧問をつける必要がない」

「そうなんだ」

うちの学校にそんなシステムがあるなんて知らなかった。

「同好会の活動場所、ってことにしておけば、生徒や教師も遠ざけられるだろうし」

確かに。この高校の生徒が「立入禁止」のテープに従うとも、そもそも扉に小さく貼られたそれに気づけるとは思えない(それだけの知性があれば、そもそもこの高校には入学しない)。そしてここは、授業をサボってタバコをふかすにはうってつけの場所かもしれない。

「屋上の鍵もほしいね」

「うん。三人いれば同好会が作れるんだけど……あとひとり、いるでしょ」

あとひとりって? 朴が口にした疑問に、矢口はむしろ不思議そうに瞬きを繰り返した。

「え、イワクマコ」

「岩隈ちゃん?」

「朴秀実、ほかに仲良いヤツいないだろ」

当然のように言われ、朴は口籠った。

「うーん。仲、いいのかな。なんか最近、避けられてるような気ぃすんだよね。岩隈ちゃんから。目も合わせてくれないし……」

歯切れ悪く言ったその瞬間、扉が乱雑に開かれる音を聞いた。激しい足音が近づいてくる。とっさの事態に、朴と矢口はその場から逃げ出すこともできずに立ち尽くしていた。

誰かがビニールハウスに入ってくる。岩隈だった。

朴は岩隈と目が合うと、呆然と目を見開いた。岩隈も息を切らしながらなにか言いたげに口元をもごもごと動かすが、結局発言には至らず、親の仇を前にしたかのような形相とともに朴に摑みかかるように飛びついてきた。手からマチェーテをもぎ取るや否や、たどたどしく忙(せわ)しない足音を伴って屋上を出て行った。

「なに、あれ」

朴と矢口は互いに目を見合わせた。

衣替えがあってからはブレザーを着なくてもすむようになった。それでも岩隈の心が身軽になることはなく、むしろこれまで以上に、なにか鈍重なものが背中にのしかかっていた。

図書室に寄りつけなくなってしまったのが大きな要因だ。しかし、いや、別に……と自答する。なんてことはない。藤木にこの前ごめんねー、とかあえて軽薄に言いでもすれば、なんともなくなるのだろう。そんなことすらもまともにできない自分の自意識あるいは臆病さが煩わしい。

放課後、誰よりも早く教室を出て昇降口に向かう。

校門を出たとき、渡り廊下に藤木がいるのを見つけた。声をかけるチャンスだぞ、と内なる自分が催促する。が、向こうがこちらに気づいていないのをいいことに、彼女はそっと目を逸らす。

笑い声が聞こえた。外へ向かっていた足を止め、そっと藤木のいる方を見る。校門の陰に隠れて、そっと視線を向ける。藤木の後方からやってきた三人組の生徒のうちのひとりが彼の背中をリュックサックごしに軽く突き飛ばす。藤木は軽くよろめき、振り返ることなく歩き続けた。部室棟に向かっているようだ。その生徒はウェーイだかなんだか声をあげつつ、再び同じことをする。三人組はいずれも攻撃的な笑顔を浮かべているが、藤木もそれに対して呆れたような苦笑をみせるだけなので、加害されているのか、単にじゃれあっているのか、岩隈には判断が難しかった。

再度肩に手を乗せられたとき、藤木はやっと振り返ってそれを払い除けた。やめろよ、と口に出したことが、本人の声としては聞こえなかったものの、三人組が藤木の吃音を誇張して「やっ、やっ、やっ、やっ、やめっ、ろ、よっ」と大きな声で真似たことで分かった。ここからでは藤木の表情は見えないが、耳を真っ赤にしていることは見て取れた。

吹奏楽部の演奏がかすかに聞こえてくる。野球部の応援が控えているため、それの練習だろう。ジッタリン・ジンの『夏祭り』のブラスバンドアレンジは今の場面に似つかわしくなく、岩隈はひどく苛立った。

見てらんねぇよ! と思い立ったが最後。岩隈は地面を蹴ってそこへ走った。藤木が、一拍遅れて三人組がそれに気づく。同時に、岩隈は藤木を突き飛ばした生徒の背中を、彼が振り向ききるよりも早く、突き飛ばす。前のめりによろめくと、ちょうど眉間(みけん)に金属の手すりがぶつかる。ゴン、と鈍い音を立てた。藤木は突然の事態に、呆然とそこに立ち尽くす。そんな彼に、この場から逃げ去るように目配せする。残りのふたりが逆上して襲いかかってくるが、アドレナリンの滾(たぎ)った身体の身のこなしによって、その攻撃をかわす。

……と、ここまで想像したのち、そんなことあるかと溜息を吐く。ヒロイズムに酔いしれすぎ。そもそも、見知らぬ上級生がいきなり割り込んできた、という噂が広まれば、藤木にとっても都合の悪いことになりかねない。小学生の頃、自分がちょっかいをかけられるとすかさず駆けつけてきた姉や母のことを思い出す。そのときには「余計なことすんな!」としか思えなかった。同級生にいじめられることより、その状況で肉親に手を貸されることのほうが何倍も屈辱的で、気まずいものだった。とはいえ。

三人組は藤木にちょっかいを出し、抗議の声をあげられると、手を叩いて復唱してそれを面白がる。その単調な反復運動はまるでボタンを押すとエサが出てくることを学習したチンパンジーみたいだな、と思うが、その痛烈な言い回しも連中に直接言ってやらなければ意味がない。

いまどき幼児でもやらないような陳腐な嫌がらせだ。彼らは藤木の同級生であるはずで、一年生であるはずなのだから、自分でも凄んで追っ払うことができるのではないか。

たったそれだけ、ささいな勇気を振り絞ることくらいならできる。その程度には、自分を買いかぶってもいいのではないだろうか。どのみち自分に味方などいない。一度しゃしゃり出たところで、ゼロはゼロだ。どうせなら、せめて一つ正しいことをした、という事実がほしい。

いやいや、ゼロからさらにマイナスになることもあるんじゃねぇの? と自分で自分に水を差してしまうより先に唇を結び、一歩前に出る。内心で、「ピップ・パップ・ギー」と唱える。それは『綿の国星』でチビ猫が奇跡を起こすために教えてもらった呪文だった。

結果、その必要はないように思われた。部室棟の方から、ひとりの男子生徒がすごい勢いで駆けてきた。フォームはめちゃくちゃだったが、どう見ても全力疾走ではある。その彼は慣性を使いながら三人のうちのひとりに体当たりを食らわせた。すかさず体勢を立て直し、不格好に、空手の真似をしている子どもにしか見えないが、それでも、拳を握った両腕を顔の前に構えた。

その姿勢のまま、来いよ、みたいなことを彼が言ったのが聞こえた。首を小さく回し、小刻みに左右へ身体を揺らしている。岩隈から見てもそれは滑稽だったのでもちろん三人組は笑うが、藤木はそれにすがるように彼の陰に身を隠した。

彼の腕は枝のように細く、肌も青白いから到底腕っぷしが強いとは思えない。だからこそ岩隈は、再び「ピップ・パップ・ギー」、と祈りを捧げる。

三人組が彼を渡り廊下に這いつくばらせるのには、一秒もかからなかった。よろめきながら蹴りを繰り出したのはいいが、軸足の足首を軽く払われて一撃である。颯爽と助けにきたのはかっこいいけど、やっぱり普通に弱いのかよ!

岩隈は、彼が立ち上がるものだと思っていた。いじめられっ子が何度でも立ち上がる。『ドラえもん』の最終回と同じだ。直接相手を倒せなくても構わない。不屈の精神で何度も何度も立ち上がり、最終的に相手を萎縮させてしまうのだ。「もういいよ、行こうぜ」と三人のうちの誰かに言わせた時点で、彼の勝ちだ。おそらく彼は、藤木にしょうもない本を読ませたネトウヨのあいつだ。なんだ。思ってたより骨があるじゃん。

そんなことはなかった。彼は頭を上履きで踏まれてしまって、立ち上がることもままならない。

この隙に乗じて逃げ出すことができそうだったが、藤木は友達を見捨てられないのか、腰が引けてしまったのか定かではないが、うつむきながらそこにとどまっていた。

三人組の笑い声だけが聞こえる。どうしてこの手の連中は、自分の加害欲求を満たしているとき、これほど愉快なことはないと言わんばかりに大声で笑い立てるのだろうか。暴力の衝動を吐き出すことによって体内で分泌されるエンドルフィンがそうさせるのだろうか。

「ちょ、お前。友達がこんなんされてんのに、なにボーッとしてんだよ!」

三人のうちのひとり、藤木を突き飛ばしたヤツでも、いま彼の友達を足蹴にしているヤツでもない生徒がそうはやし立てる。藤木は確かにそうだな、と思ったのかどうかは知らないが、ついに顔をあげて拳を握った。拳が重くてうまく持ち上げられないかのように、自ら振り上げた腕に引っ張られるような形になってよろめく。

岩隈はその場から走り出した。先ほどの言葉はまるで陰からことの経緯を傍観している自分に言われているかのようで、居ても立っても居られなくなった。ただし、彼らにまっすぐ向かっていったのではなく、そこを迂回して部室棟へ向かった。

何週間か前に、藤木に押しつけられたマチェーテのことを思い出していた。なにも、それで連中の腕をぶった切ってやろうとか、そこまで極端なことは考えていない。ちょっと脅してやるだけだ。いきなり見知らぬヤツがでかい刃物を持って襲ってきたら、少しはビビるでしょ?

部室棟に入り、階段を駆け上がる。自分でも驚くほど足取りは軽かった。友達を理不尽から救う手立てが見つかったことの喜びか、あるいは武器を以て強者を蹂躙(じゆうりん)することに対する歓(よろこ)びか。どっちでもよかった。

扉を蹴飛ばすように開け、屋上に出る。

ビニールハウスに駆け込んだとき、心臓が急停止するほどに腰を抜かした。

中に誰かいる。朴と矢口だ。どういうこと? 疑問で頭はいっぱいになったが、それを追及するための言葉を発するだけの余裕はなかった。朴がなぜか手に握っていたマチェーテを奪い、もといた場所へ引き返す。幸いにもほかの生徒には出くわさなかった。

いまだ彼らは渡り廊下にいた。隊形は少し変わっていて、藤木と彼の友達は江戸時代の罪人のように、コンクリートの床に正座させられていた。それを三人の生徒が侮辱的に取り囲む。岩隈は身をかがめながら、そこへ近づいていく。教師の誰かに見咎められたら、映画部の撮影だと言って丸めこもう。この学校に映画部なんてないけど。

ピップ、パップ、ギー。自分にしか聞こえないほどの声量で、声に出して言う。

背中を伸ばし、近くにあった柱をマチェーテで殴りつける。鈍い金属音を聞き取り、そこにいた全員がこちらを向いた。藤木のみが目を丸くし、ほかの連中は怪訝に眉をひそめる。

手首に伝わった衝撃は顔をしかめたくなるほどだったが、岩隈は表情に出ないように堪えた。そして、刃を突きつけながら、言う。

「お……おいっ!」

ここで頭が空っぽになってしまった。一生懸命打ち込んだパソコン上の文書を、コントロールキーの誤作動で全削除してしまったかのようだ。慌てて「元に戻す」のボタンをクリックしようとするのだが、いくらマウスを擦ってもなぜかカーソルは動かない。

どう見てもイケてない生徒、それも女子生徒が大きな刃物を持って現れたので、三人組は堪えきれずに大笑いした。いじめられっ子に次から次へと助っ人が現れるものの、そのどれもが間抜けなヤツばかり、というコントの一幕にも思えなくはない、と岩隈は自嘲する。

「なんで横綱級のデブが刀持っていきなり来んだよ」

その疑問はもっともだが、理由は明白、お前たちが友達をいたぶったからである。

「失せろ。さもないと……首を刎ねるぞ」

とっさに出てきた、失せろ、という言い回しが面白かったのか、彼らはよりいっそう大きく笑う。殺傷能力がなくはなさそうな刃物を突きつけられても、後ずさりすらしなかった。

か、かか…か、と藤木が突然口を開いた。弾かれたように立ち上がり、足が痺れたのだろう、よろめきながら叫ぶ。

「か、かっかかか……刀じゃ、ない。ままままっ、マチェーテだ!」

そこ今どうでもよくない? 岩隈は拍子抜けしたが、ゆっくりと前進し、三人組を追い詰めることを続ける。脚が震えているのはむしろ彼女のほうだった。

下手に近づけば、たやすく武器を奪われることは目に見えていた。

そして、案の定、そうなった。

「すげー。なにこれ。本物じゃん。怖っ」

三人はそれを手に取りあって楽しんだ。そのうちのひとりが岩隈に刃を向け、振りかぶるそぶりをみせた。彼女は目を閉じ、本能的に身体を折りたたんで頭部を守る。刃の側面で頭頂部を軽く撫でられ、その感触におぞましいものを感じた。

まぁいいや、いいもん貰ったな。三人組がそういった調子で退散しようとしたとき、「なにやってんの?」と厳しい口調で誰かがそれを制した。

それは聞き覚えのある声、矢口のものだった。マチェーテを取りにいったときから、ずっとつけられていたのかもしれない。

「あ、矢口先輩……」

三人のうちのひとり、マチェーテを持っていた生徒が上ずった声をあげる。

「これ。違くて」

彼はマチェーテを手放し、岩隈の足元に投げた。アスファルトと刃が摩擦して耳障りな音を立てる。吹奏楽部が『アフリカン・シンフォニー』を演奏しだしたのが聞こえてきた。チャンステーマだ。

矢口は岩隈の足元にあるマチェーテを左手で拾い上げ、彼に向ける。

「こいつ、私のクラスメイトなんだけど。こいつを怒らせたら絶対に五体満足じゃ帰れないって、知らなかった? 腕の一本や二本、簡単に持ってかれるよ」

矢口は右手の包帯を見せつけた。欠損した小指を強調する。

「私も今、小指ないんだけど。こういう目に遭いたくなかったら、今すぐどっか行け。で、二度とこいつらに近づくな」

三人のうちのひとりは矢口の部活の後輩らしかった。彼女の言葉を真に受けたわけではないだろうが、気持ちが萎(な)えてしまったようで、舌打ちを残して去っていった。

藤木はただ啞然とし、唇を切って血を流していた友達と目を見合わせた。岩隈はとっさに矢口へ振り向く。

「ごめんねイワクマコ。これ、あんたのだったの?」

なんでビニールハウスにこんなもん隠してたの? 矢口はそのまっとうな質問を投げかけてくるでもなく、それを手渡してくる。

矢口の後方に朴も控えていることが分かった。目が合うと、彼女はそっと、やや気まずそうに近づいてくる。生徒が何人か渡り廊下を通りかかったので、すかさずマチェーテをノース・フェイスのリュックサックに突っ込んで隠す。柄だけがそこからはみ出た。

「あ、岩隈ちゃん。あの……最近、どんな感じ?」

「どうもこうも、見ての通りだけど」

ワイシャツの袖についた汚れを払いながら、そっけなく答える。

「お前こそ、どうなの?」

「ん。万事快調」

「は?」

会話を聞いていた矢口があっと、なにかを思いついたように声を漏らす。

「イワクマコ、これから暇? もしよかったらさ、ちょっと屋上来てくんない?」

「屋上?」

屋上来いよ、って典型的で漫画的なヤンキーの台詞みたいだな。思ったが、そういった意味合いではないことは口調と表情から明らかだった。見知らぬ女子生徒がふたり現れたので、藤木と彼の友達はきょとんと立ち尽くしたまま動かない。

「うん。もしさ、イワクマコの高校生活が小説なり映画なり、物語だったとするじゃん」

いきなりなに? 岩隈は語り出した矢口を、右と左で互い違いな瞬きをしつつ見る。矢口そのたとえ好きだね、と朴が口を挟む。

「だとすると、ここからが『第二部』ってわけ」

「は?」

理解が追いつかないでいると、あのね、と朴が補足してくる。

「私たち、同好会作ろうと思ってて。それに、岩隈ちゃんも誘いたくて」

岩隈は左目を閉じてから、右目を閉じる。左目を開けてから、右目を開ける。

「いつでもいいから。じゃあ、待ってるよ」

朴はそれだけ言うと、矢口とともに部室棟の方へ小走りで駆けていった。それを追うような気にもなれず、渡り廊下の壁にもたれかかって消沈している藤木と彼の友達へ視線を向けた。

「あの。なんというか。ありがとうございました」

藤木の友達はそう礼を言うものの、その目には不信感が漂っている。無理もないな、と岩隈は苦笑する。

「むしろごめん。めちゃくちゃだったね。あ、私は藤木くんの中学のときの先輩で……」

自分で「先輩」とか言っちゃうのは痛々しいかもしれないが、ほかにどう説明したらいいか分からなかった。このままでは自分は相当な不審人物だ。

「あのっ。そそそそ、それ」

藤木は岩隈のリュックから突き出たマチェーテに指をさす。

「ごめんね。家に保管場所が見つからなくて、学校に置いといたんだ」

今、もっとも不条理に見舞われているのは藤木の友達だろう。彼は、岩隈と藤木を目まぐるしく交互に見る。

「あー、そうだ。あんたさぁ」

はい? 藤木の友達は背を張った。

「名前、なんていうの?」

「今村(いまむら)です」

岩隈はふぅん、と自分から聞いておいてそっけなく返した。

「藤木くん、これ、どうする? まだ私持っとこうか」

刃を彼に向ける。

藤木は、あー、と唸ったのち、口を開く。

「こっ、これ。うぶっ部活のみんなに話したら、ぶぶぶ部室におっ置いといてくれるって。あ、あ、だっ、だから、ももっもう大丈夫ですって言おうと、したん、ですけど。せぱっ、先輩、なかなかとっとっ図書室、こなかったんで……」

不甲斐なさを胸に、そっか、と頷く。

「あー、ごめんね。なかなか、忙しくて」

まったく忙しくなんかないのに、もっともらしい言葉がすらすら出てくる自分の小狡(こずる)さを恨めしく思う。

「今村くん、化学部なんでしょ」

そうですね、とぎこちなく肯定される。

「あのさぁ……」

岩隈はもっとも聞きたかった問いをあえて引っ込めた。

「はい」

「……一番好きな漫画教えてよ」

今村は、はい? と露骨に不審がりながら答えた。

「『ザ・ワールド・イズ・マイン』ですかね」

「いいね。最高」

岩隈はリュックからマチェーテを引き抜き、藤木に手渡す。

「はいこれ。いろいろごめんね、ほんと……。これからも、できたら、よろしく」

はい、との返事が返ってくる。

「こっ、こここちらこそ、あり、ありがとうございました。あっ、あの。すっすすすごいですね。せぱっ、先輩の、ととと友達……」

「ああ。ぜんぜん友達じゃないよ。むしろ敵」

言ってから、あ、と思い出したように付け足す。

「あいつの手、私がやったんじゃないから! あれ、ただ、自分で怪我しただけだから!」

それから岩隈は恐る恐る、部室棟の階段を上っていった。

朴とも藤木とも、ましてや矢口となど、もう二度と口をきくことはないだろうな、と高を括っていた。そんなことはなかったわけだ。

彼女たちはビニールハウスでなにをしていたのだろうか。『第二部』。長編小説でいうところの、ちょうど中盤の折り返し地点か。矢口に言われた軽口を思い出しながら、屋上へ続く扉のノブを捻った。

なにを考えているか知らないが、まさか犯罪とかではあるまい。

犯罪だった。朴と矢口にその「計画」を聞かされるや否や、岩隈は閉口した。それ、冗談だったらまったく笑えないから、と念を押したが、冗談ではないようなのでより一層笑えない。朴がリュックサックから自慢げに取り出した植物の種子入りのジップロックをまじまじと見つめるたび、なんとも言えない気分にさせられる。

「土入れたプランターを並べて、『ジョイフル本田』で肥料買ってこようか。植えてから一週間くらいで発芽するらしいんだけど」

とうとうと述べる朴とそれに真顔で頷く矢口に、岩隈は辟易する。

「うまくいけば、四、五ヶ月くらいで収穫できるよ」

「あのさ」

ふたりの会話に割り込み、咳払いする。

「まだちょっと、気持ちの整理がついてないんだけどさ。なに、マジでやるつもりなの? バレたらどうなるか分かってんの?」

「そう。だから、イワクマコが必要なわけ。同好会を作って、表向きは普通の園芸してるってことにする」

同好会。この前部室棟で聞いた演技の声はそれか、と岩隈は考える。あれは、演劇部ではなく、同好会なのだ。

ビニールハウスの中にいても、吹奏楽部の演奏はくぐもってかろうじて聞こえてくる。曲名は思い出せないが、たしかワーグナーのなにかだな、と朴は思う。

「夏休みの自由研究だよ、岩隈ちゃん」

「うるせぇな。サイコ野郎。てめぇ自分がマトモな人間だと思ってんじゃねぇぞ、なんならお前がいちばんおかしいからな」

「野郎じゃないし」

矢口は屋上にある錆びついた用具入れから竹箒(たけぼうき)を持ってきた。それで汚れた床を掃きはじめる。

「イワクマコって、一年のころ園芸部じゃなかった?」

「一週間もたたないでやめたから。で、すぐに廃部になったし」

帰宅部じゃヒマだし、だからといってスポーツなどもってのほかだ。というわけで比較的気楽そうな園芸部に入部したのだが、雰囲気が合わずにすぐに退部してしまった。その直後に顧問の不祥事が発覚したので、自分の勘も捨てたものではないな、と悦に入ったことを思い出す。

つーか、お前、私が園芸部だったなんてよく覚えてたな。

「私も陸上やめたんだ」

嬉しそうに言う矢口に、ふぅん、とそっけなく返す。思えば、矢口とこんなふうに話すことなんて、これまでなかったな。べつに感慨深くはないが、ただ、こんなこともあるんだな、と思った。きっかけが犯罪行為、ということを除けば、悪い気分はしない。

「ボロ儲けしてさ、こんな村から出てこうよ」

皮算用の典型みたいなことを得意げに言う朴に苦笑を返す。

「根本的なこと聞いていい? なんでさぁ、こんなもん持ってたの?」

床に置かれた種のジップロックを爪先でつつく。自分は自分でマチェーテをここに隠していたのだが、とりあえずそれは棚に上げる。

「知り合いがくれたんだ。訳も言わずに」

岩隈は渋々と頷くことしかできなかった。

朴も朴で、あのときは気が動転していて、とっさに持って帰ってしまったから、以上の理由がなかった。よく、お前はなに考えてるか分からなくて気味が悪い、つまり可愛げがない、と両親に言われてきた。自分でも自分の考えていることがよく分からなくなることが多々あるので、無理もない。

つかの間、岩隈はあっ、と短く声をあげた。いろいろ言いたいことはあったのだが、これがきっかけであらゆる思考が中断された。岩隈は目の前でなにかが動いたのを感じた。それに近づくと、文庫本くらいのサイズのドブネズミがビニールハウスに忍び込んでいるのを見つける。矢口と朴もそれに注目した。

「うわ。ネズミいんじゃん」

朴は手を伸ばし、それを摑みあげた。彼女の手に吊られながら、ネズミは小さい脚をしきりに動かす。

岩隈は朴が見せつけてくるそれを、目を細めて覗き込む。

「近くで見ると結構かわいいよな」

「写真には写らない美しさがあるから……」

「は?」

そこから一歩引きながら、矢口が吐き捨てる。

「あんま直に触んないほうがいいよ。病気になるから」

朴はネズミを摑んだままビニールハウスを出た。屋上の扉を開け、部室棟のなかに放つ。それはちょこまかと動きながら、廊下の奥に消えていった。

「お前、結構悪質なとこあるよな」

パンパン、と両手を払う仕草をした朴に、岩隈は溜息を吐いてみせる。

数十分かけてハウス内を片づけると、かろうじて深呼吸できるくらいには見るに耐える空間になった。岩隈は改めて蒸し暑さを感じ、首から下がったネクタイで額の汗を拭った。

ビニールハウスを出て、屋上のフェンスに体重を預ける。朴がトイレに向かったので、岩隈は矢口とふたりきりになった。

「つーか、いきなり、ごめんね。ビックリしたっしょ。イワクマコもノッてくれて助かったよ。これチクられたらなにもかも終わりだからね」

別にノッてないし、教師に告発しても一笑に付されるだけだろうが……頭を搔きながら、曖昧に、んっ、と声を返す。

「えっと、矢口、さぁ。いいの? 私なんかとつるんでたら、みんなから嫌われちゃうんじゃない?」

「まぁね」

否定はしないんだ。岩隈は苦笑を浮かべる。汗で湿ってワイシャツの張り付く背中に、フェンスの金網がめり込むのを感じる。矢口は、でも、と言葉を続けた。

「高校の人間関係なんて、卒業したらどうせ無意味になるんだから。どうでもいいよ」

「そっか」

それは自分が矢口のような人間を揶揄するために用いていた言い回しであったから、岩隈は吹き出しそうになった。

「私さぁ」

矢口は包帯を巻いた右手に視線を落としつつ、言う。

「映画の仕事したいんだよね。金稼いで、こんなとこから一秒でもはやく出てって、上京して、撮影現場でバイトするんだ。で、経験積んで、将来は自分の映画を撮る」

「……いいね」

それなのに、こんな工業高校でくすぶっちゃって。

矢口は、岩隈のその口には出さなかった思いを汲み取ったかのように答える。

「映画業界って超マチズモだからさぁ。工業高校で過ごした経験が、うまく活きるんじゃないかなぁ、って……」

ちなみに、ワインスタインが逮捕されたのは今からだいたい二ヶ月前だ。

これから映画業界はマシになっていくのだろうか? 彼女には知る由もない。

「前向きなんだか、後ろ向きなんだか」

そもそも、この計画が成功すること前提なんだ。

「イワクマコは? なんか、したいことある?」

岩隈はその質問の回答を考えることよりも、かすかに聞こえてくる吹奏楽のワーグナーの曲を聞き取ることに集中していた。これは『ローエングリン』、『エルザの大聖堂への行進』だ。小学生の時にブラスバンドをやっていたから分かる。すぐにやめちゃったけど。

「別に。強いていえば……」

しばらく歯の隙間から息を漏らしつつ考えて、口を開く。

「たまに、異常な数の犬とか猫を飼ってひとりで暮らしてるおばさんがいるでしょ」

「うん。いるいる」

「それになりたい。で、一生家から一歩も出ない」

矢口は小さく笑った。

「いいじゃん。それ」

お待たせ、と朴が屋上の扉を開ける。彼女は腕に三本の缶コーヒーを抱えていた。

矢口は教頭の目と自分の目を、下から見上げる形で合わせた。ゆっくりと瞬きをしてから、そっと口を開く。職員室の冷房が指先を冷やす。

「友達と一緒に、同好会を設立したいんですよね」

「動機と、三名以上の署名は」

「ここに」

彼の机の上に、書類をそっと置く。動機欄には、園芸部がなくなってしまったので、有志を募ってふたたび園芸活動を行いたい。そのため、ビニールハウスの使用許可を得たい、と書いておいた。会長・矢口美流紅、副会長・朴秀実、会計・岩隈真子。それぞれの直筆で記した署名が並ぶ。

「矢口さん、陸上部じゃなかった?」

「はい。でも、今は療養していまして。その間やることが見つからなくて悩んでいたとき、朴さんと岩隈さんが誘ってくれたんです。一緒に、花でも育てないか、って」

教頭は微笑む。

「はは。そうかぁ。矢口さんも、こうみえて女子だなぁ。お花が好きなんだね」

は? うるせぇ。マリファナだよ……と明かしてしまうとすべてが台無しになるので、秀逸な愛想笑い(自分でもそう思うくらい)を浮かべ、まぁ、はい、と控えめに頷く。

「いい友達を持ったね。まぁ、学業が疎(おろそ)かにならない範囲で」

教頭は書類に判を押した。

「ありがとうございます」

「私もときどき、見に行っていいかな?」

「ダメです」

あんま調子乗んなよ!

◇ ◇ ◇

続きは本書でお読みください。

◇ ◇ ◇

こちらの記事もあわせてどうぞ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?