東京23区に73か所!すべての富士塚をめぐる挑戦 [3] 駒込富士(駒込富士神社)②

https://note.com/hmsn3214_/n/n0da649d68ee7

上記に①の記事を貼らせていただきました。

①②と思いがけず長くなってしまいました。

読んでくださり、ありがとうございます!

さて、いよいよ駒込富士へ向かいたいと思います。

東京大学から駒込富士へ向かう途中にある吉祥寺。

本駒込3丁目にあります。

この辺りはお寺がたくさんありますが、その中でもひときわ広い敷地のある立派なお寺です。

「吉祥」の金印が発見されたので、

城内(現在の和田倉門内)に一宇を設け、

「吉祥寺」と称したのがはじまり

(現地看板の説明から)

江戸時代の吉祥寺の様子です

そしてそれから本郷通りをまっすぐいくと上富士前交差点に出ます

だったため駒込上富士前町という町名になったようです

富士神社は上の地図だと駒込神明町にあることになります

ここから少し行くと、左にすこし曲がったところにみえてきます。

普段はひっそりしています。

これは和風の額縁ですね!

こういうのを扁額(へんがく)というらしいです。

よーくみるとちょっと富士山みたいな形で囲まれているようにみえませんか?

あれ?なんだか真ん中に何かあります。

たくさんの男性もいて、なにやら用意をしているみたい

この時はまさか富士山にまつわる催し物をするだなんて思いもよらず、町内会のなんかかなあと思っていました。

あ!階段がみえました。

行ってみましょう!

お!階段を登る前にお賽銭箱があります。

ここにも山の絵がありますね!

花の絵があるなんてはじめてみました

階段を登る前にたくさんの石碑が目に飛び込んできました。赤色があざやか!字も絵もハッキリと見えます。

神様がここにいるのですね

本郷にまだあったころその土地が加賀前田家の拝領によって下屋敷になったため浅間様を駒込に移したわけですが、前田家の「加賀鳶」の奉納石や纏(まとい)の紋がたちならんでいます。華やかです。

①でもご紹介しました講印(講紋ともいう)。これを今でいうマークとしてあらゆる場所に使ったのですね

だからここが5合目と考えるのですね。

かつての富士登山は命がけの修行だったため五合目でこの小御嶽神社にお参りをしてのぼったとされます。天狗の像とセットになっていることが多いようなのですが、ここでは天狗はいませんでした。

こちらは胎内といわれる、やはり富士山にあるアイテムのひとつかと思われます!

でも穴は板で塞がれています。

危険だから入らないようにとなってしまったのかもしれません。

さあこの真ん中にある階段がどうやら山道のようです!

護国寺の音羽富士みたいな富士塚というものはここには無いようです。

いよいよ登ります。

雨上がりだったこともあり

手摺をしっかり握って登ってしまいました。

みてください!登った後、上から写した写真です。

わかっていただけますかー?

上にいきましたら、先程下で積んであった笹がこちらにもたくさんありました。

あ!奥に!

ここからきったものを集めて使っていたようです。

ここが富士神社社殿になります。本日は門が閉まったままでした。

ここは山開きのお祭りの時は開くようです。

御朱印はここではなく、天祖神社というところでいただける

とのこと。いただきたい!行ってみましょう!

思い切って話を聞きに駆け寄りました。

「これは、何をするんですか?」

「今日は山終い(やまじまい)をやるんだよ」

「やまじまい?」

「今日で今年の富士山登山は終わりだよっていう儀式。富士山でもやるんだよ」

「えー?そうなんですかあ!山じまい!初めてききました!わあー。何時からやるんですか?見に来てもいいですか?」

「もちろんいいですよ。7時に火をつけるから、6時半くらいから準備になるね」

「わああありがとうございます!」

良いことききました!

今日だなんて!たまたま立ち寄った今日だなんて!

なんてラッキー!!

早めの夕飯を用意してまた自転車でこよう!

あ、ではではまずは天祖神社に行きますよ〜

さてさてここでまた「ぶんきょうの町名由来」をみてみることに。

駒込富士神社も天祖神社も昔の町名としては駒込神明町に位置しているのですが、この町名の由来がまたおどろきました!

駒込神明町の町名は神明社すなわち天祖神社があることから名づけられた。

天祖神社は天照大御神を祀る、駒込の総領主。富士神社は俗に駒込富士と呼ばれ、木花咲耶姫命を祭神とする、富士信仰のお宮である。

古川柳に「駒込は一富士二鷹三茄子」という句がある。富士とは富士神社のお富士さん。鷹は現在の駒込病院付近一帯であった鷹匠屋敷。茄子とは富士裏(富士神社の裏側一帯)からとれる茄子のことで、たいへん美味であった。初夢のめでたいものにかけて、駒込の名所名物をうたいこんだものであるという。富士神社の裏側一面は、江戸時代から明治にかけて野菜畑があり植木栽培がさかんであった。

またまた面白いことを知って嬉しくなりました。

こんな絵もみつけました

ナスは駒込の名産品だったのですね!

先程見ていただいた地図をもう少し広い範囲で

みてみると…

なるほどなるほどほぼ真ん中あたりに白く少しおおきめの土地があり「御鷹匠屋敷」とかいてあるところがありますね。いや、かなり広いですね。

鷹匠といえば「鷹を飼育、訓練し、鷹狩に従うことを職とした人。鷹飼い。鷹師。」とのこと。また、「公家・武家に仕え、江戸時代には幕府,諸藩の職制として位置づけられていたが、生類憐みの令発布に伴い一時廃絶。1716年徳川吉宗によって復活した。明治維新後は宮内省式部職猟場係の管理下となった」そうです。

ふうーん、面白いなあー!

私はいままで歴史というものにあまり関心がありませんでしたが、身近な暮らしの事で興味のあることがつながり、今の時代にもまだ残っている場所を訪れたり文化を体験できるのはとても楽しいことなんだなあ、歴史って面白いんだなあと改めておもいました。

亀石といえば、富士塚アイテムに「亀岩」というものがあるのを思い出しました。

富士山には龍がいるといわれていて、龍神様は8合目の亀岩に祀られているといわれています。富士山の山小屋蓬莱館の近くに「蓬莱亀岩八大龍神」と刻まれた石碑があり、八大龍神はすべての龍神の最高位であり雨を降らせる水の神様でもあるといわれているそうです。

そしてこの神を背負う亀岩もそのご利益があるとのこと。

ん?でも立て札をみると亀岩とは関係なさそう?

銭亀とか書いてあります。

どちらにしてもご利益ご利益、と、チャッカリ拝む私。

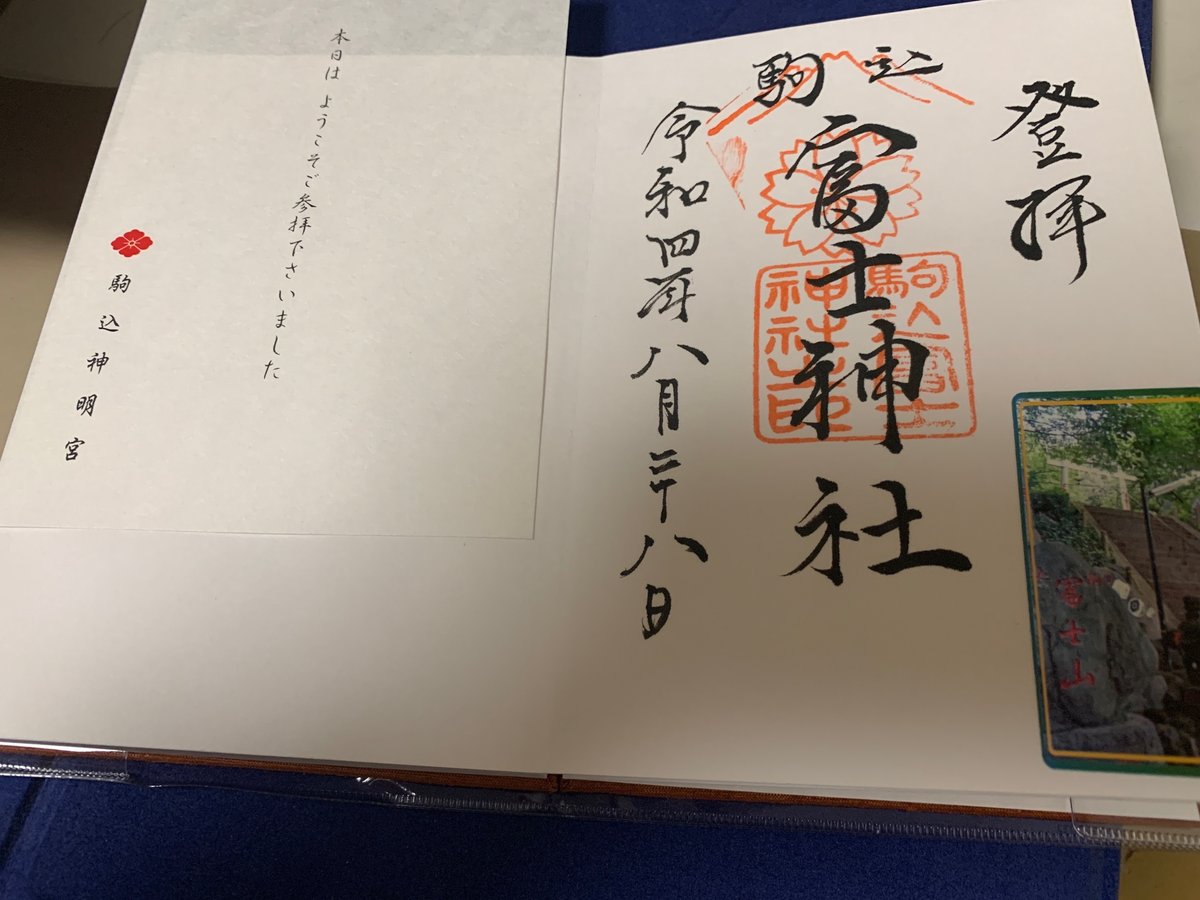

富士山の御朱印いただきました!

あ!ちゃんと筆で書いてくださっている!

達筆だなあ!

ステキです!うれし〜い!

帰り道に町内会掲示板に貼られた

張り紙を見つけました。

あ!これだあ!

富士山はたびたび噴火して脅威の山でもあったので、

鎮火の神様でもある木花咲耶姫が祀られています。

「火を消す」鎮火と「山を終う」を同じ感じに考えた

お祭りということなのかなあ。

でも火を焚いて山終いの儀式をするのに「鎮火祭」なんて、ちょっと面白いと思いました。

さて、家族に夕飯を用意して、私は簡単に食事を済ませ出かける準備をしていたら、18の娘が私も行きたいと言い出しました。

わあい!うれしい!行こう行こう!

ちょうど7時に着いてしまい、遅くなってしまったと思いましたが、準備も今から始まるよう。よかったー!

まずは消防士の皆さんが周りに生えている木をホースの水をかけて充分に濡らしていきます。

この作業は大事なんでしょうね。

かなり念入りに時間をかけて

木に水を浴びせていました。

さあ、点火!

結構勢いよく燃えだしました。

だんだん火が大きくなり、風も強くなってきます。

顔が熱い。

風がつむじ風になって地面の葉っぱをくるくると

まわします。

火が空気をかき回しているようです。

あっという間に炎は大きくなりました。火の粉がちり、時々バチンと大きな音がして、何かがはぜています。

だんだんみんな近くでみている余裕がなくなり、火から離れて、これ以上火が大きくなったら大丈夫だろうかと心配になってきました。

さっき水をたくさんかけた木にも燃え移らんばかりに火はますます伸びて広がり踊ります。

娘が「神様に届いているかな」とつぶやきます。

なんの宗派ももたない我が家ですが、

山や風や水や火や、自然のものすべてに

脅威と憧れと尊敬を抱き、

「神様」と思えてしまうのは、日本人ならではの考え方なのでしょうか。

人間にはどうにもできない自然を前に

ひれふすような気持ちで燃え盛る火をみつめました。

時々長い竹を突っ込み、中をほぐすように

出し入れします。空気を入れているのかなあ

だいぶまばらになりました。

だいたい1時間くらいだったでしょうか。

最後の最後の火までは見ずに娘と帰ってきました。

娘は「来てよかった」といっていました。

帰ってきてから富士山でやっているという鎮火祭の様子が載っていた本をみつけたのでここでご紹介いたします。

山梨県富士吉田市でおこなわれる、200年以上の歴史がある火祭りだそうで、富士山の鎮火を祈るお祭り。

毎年8月26日に行われるそうです。

ちなみに駒込富士の鎮火祭は毎年8月最後の日曜日に合わせて行うのだという事でした。

駒込富士の鎮火祭の帰り道、娘がしみじみと言いました。

「こんなこと、こんな近くでやっていたんだねえ。。」

こんなこと→昔から続けられてきたような、現代においてもまだこんなことがおこなわれていたなんて!という驚き

こんな近く→家から比較的近所で

という意味と受け止め、娘の驚きもごもっともと思い

「ほんとにねえー」と笑いました。

でも「こんなこと」はまだまだこれからも続いていってほしいなあと思うのです。そして「こんな近く」でも結構おもいがけない発見はまだまだあって、もっともっと出会いたいなあと思っています。

富士塚なんてまさに「こんなこと、こんな近くにまだあったんだ」なものだなあ。

今回もご利益たくさんいただきありがとうございました!

今日も楽しかったなあ!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?