たくさんの東京を見た〜漫画『もしも東京』展

8/4より東京都現代美術館で開催中の漫画「もしも東京」展を見てきました。総勢20名の大人気漫画家さんたちの描く「誰も見たことがない東京」。全展示撮影OKという太っ腹企画だったのでその様子を(文章に不慣れなシンガーソングライターが)たっぷり、画像多数でご紹介します。長いです。

漫画「もしも東京」展とは

今をときめく売れっ子先生から漫画界のレジェンドまで。

「東京」をテーマに、そうそうたる顔ぶれの作品が一堂に会する『漫画「もしも東京」展』が8月4日から東京都現代美術館にて開催されています。

世界中の人々が足を運び多くのメディアにも注目され、2021年に大きなターニングポイントを迎えることになる都市、東京。2021年の夏、映像でも写真でもなく、東京を「漫画」作品として残すアートプロジェクトとして、漫画「もしも東京」展を開催します。

日本を代表する漫画家20名がそれぞれの視点と想いで、誰も見たことがない20の東京を描き下ろします。

本来であれば2020年に開催される予定だったというこの企画。

多分オリンピック的なことと関連がある「2020」的な催しものだったんだと思うんですが、そういう思惑とは切り離してもおもしろそうですよね。

最近あまり漫画を読まなくなってしまっている私でさえあまりの豪華な顔ぶれに「見逃したらヤバい」という謎の焦りを感じるほど。

前のめりでチケットを取り、見に行ってきました。

(感染予防対策として完全予約制、そのためのチケットです)

チケットは無料です。太っ腹。

撮影OKでした

行ってびっくりしたんですがこの展示、入場無料の上になんと作品の撮影が許可されていたんです。本当に太っ腹。

なのでゆっくり鑑賞したのち、他の鑑賞者の方へ配慮しつつ各作品をスマホで撮影してきました。

で、たくさん撮った画像。

せっかく暇なお盆休みもあるし、チケットを入手できない方や行きたくても行けないという方へご紹介しようと思います。

この記事を読んでくれた方がなんとなくでも展示会に行ったような気分になってくれたらいいなと思います。

感想は備忘録なので読み飛ばしていただいて構いません。

(会期はまだあるので見にいくチャンスもまだあるのかも)

ではここから本編です。

長いですよ。

東京都現代美術館

チケット予約通りの8/8日曜日正午。あいにくのお天気(台風による雨・強風・湿気)でしたが時間ピッタリに東京都現代美術館に到着。

はじめて来た東京都現代美術館の「The 美術館!」という雰囲気に背筋が伸びます。

1995年3月に開館されたというこの美術館。

大きくて、カクカクしてて、綺麗。

「アートを見せるために存在する建物」という熱量みたいなものがあるような。あまりこういうところには来ないので緊張してるのかな。

でも言ったらライブハウスとかに近い感じかな、とも思いました。生きるのに必要じゃなさそうな建物。日常の中では主ではないものが主とされる空間というか…(私はミュージシャンなのでライブハウスとかは身近なんです)

なんと言っていいか分からないんですがテンションは上がります。

いざ入場

入り口すぐ、下に降りる階段に『漫画「もしも東京」展』の文字が。

なんとなく階段とかも「ゲームの中みたい」とか思って写真を撮ってしまうテンション。

案内に従ってメインの展示会場、地下2階講堂へ。

エントランスでQRコードのチケットを見せ、入場します。

↑完全にお上りさんの私。

アプリで声優の花江夏樹さんによる音声ガイドあり。私は一度じっくり鑑賞した後二巡目にイヤフォン装着。

音声ガイドは主に展示の説明文の朗読。

作品No.1の松本大洋先生の「東京の青猫」は萩原朔太郎の詩の朗読もあり。これは必聴。

作品にはナンバーが付いているんですが「順番は関係なく見てください」とのことでしたので基本的に順番通りに進み、途中混み合っている展示は飛ばして進んだり、と順不同で鑑賞しました。

というわけでここから画像を載せていきますが、さすがに全部を撮るのは憚られたのでほとんどは作品の一部のみとなります。

地下2階講堂の作品たち①(松本大洋・市川春子・浅野いにお・安倍夜郎・萩尾望都・吉田戦車・黒田硫黄)

会場パンフレットです。

配置図をご参考に。

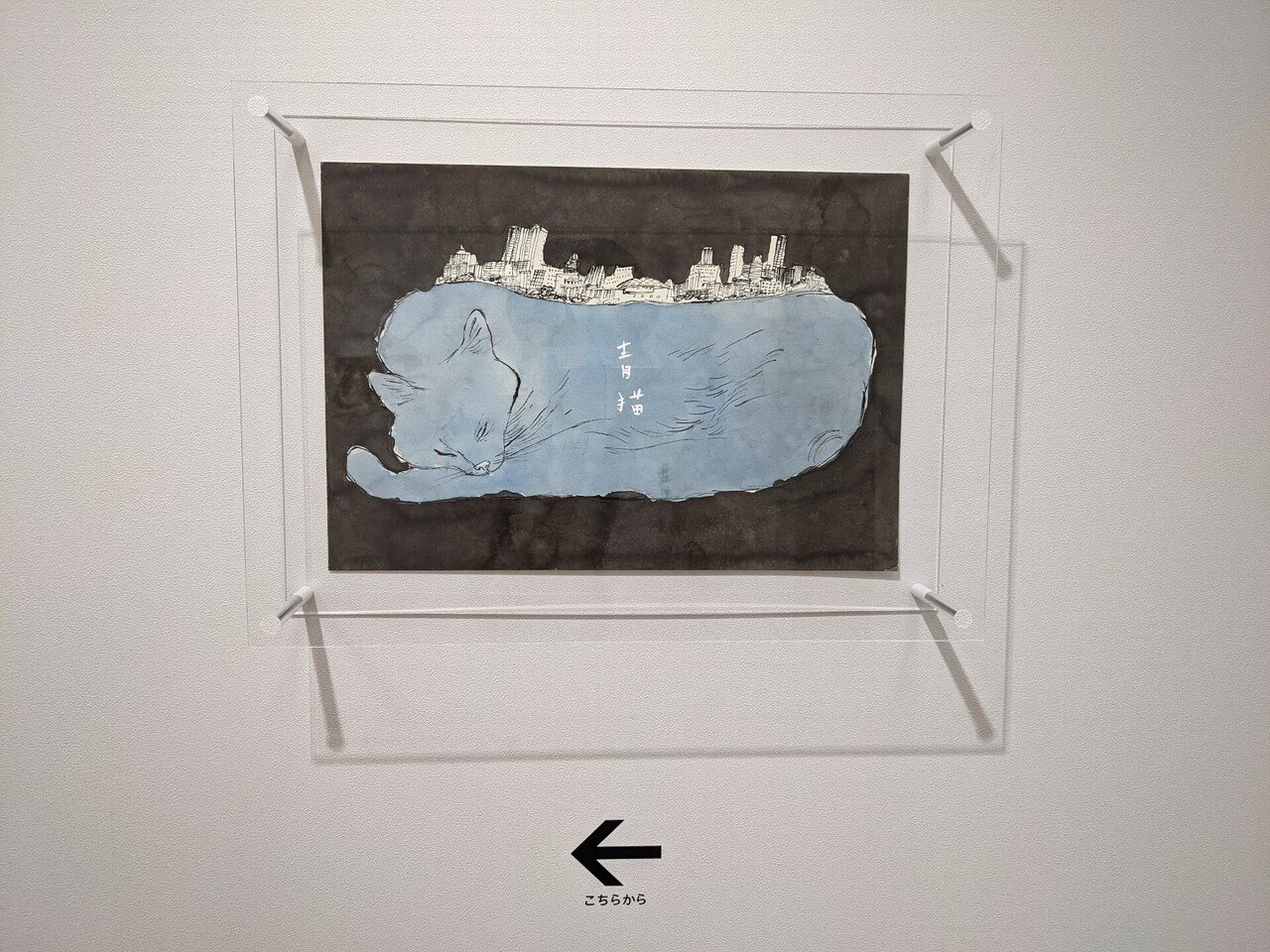

松本大洋

『東京の青猫』

色彩を抑えた、イラスト作品(というのかな)。

絵の前の透明なアクリル板?(なんて表現したらいいのか)に書かれた文字がライトで絵に映り込んで、歩きながら見ると動くんです。それが立体感を出していて漫画なのにアニメーションのような不思議な表現になっていました。東京を歩く猫の影を追うような。

萩原朔太郎の詩、松本先生の絵によって寂しさも暖かさも増されていて。しばらくずっと絵を一枚ずつ眺めていました。

二巡目、花江夏樹さんによる詩の朗読と共に鑑賞すると全く違う感覚になりました。

市川春子『TOKYO20202 GOURMET/SPOT/HOTEL』

大きなイラスト作品。フルカラーの漫画。美しい色彩。

透明感があるのにどこかエロティックで儚くて、最後まで読んでじわりと来る不思議。

東京、という街のもつSF感。つるりとしているのにどろりとした後味があって、そこが綺麗な街の裏側っぽくて実感あるな、と。

市川先生、宝石の国のアニメがすばらしかったよなあ。あれ続編やってくれないかなあ。

浅野いにお

『TP』

始終いちばん混み合っていた作品。

白黒漫画作品です。面白いなあって唸ってしまった。

近未来SFなんだろうけど、2019年の渋谷を資料としながらたった2年で様子が変わってしまったことに先生が驚いているように、パンデミックな今の世の中ってまるで漫画だよな、とか思ってしまう。

安倍夜郎

『我が心の新宿花園ゴールデン街』

イラスト数点。新宿のゴールデン街をモチーフとして。新宿かあ、東京の代表的な部分ですかね。

左端、マスクをしてカウンターに並ぶおじさま達がタイムリー。私もかなり飲兵衛なので「おお」と思ってしまう。早く清々と飲めるようになるといいですよね。

ちなみに私ゴールデン街ってまだ行ったことないので、感染症が落ち着いたらぜひ行ってみたいです。

萩尾望都『江戸〜東京300年マーチ』

漫画界のレジェンド。こんな機会がないと拝めない、のかな。貴重な原画。

戦争を含む、東京の古今東西を萩尾先生特有のタッチで美しく描かれていて「教科書に載せたい」と思いました。合ってるかな、この感想。

原稿の下の余白に薄く指示が書かれていたり、色鉛筆?なのかな、筆使いが見えたり。「人が手で描いているんだなあ」という当たり前のことが感じられて漫画ファンとして興奮しました。

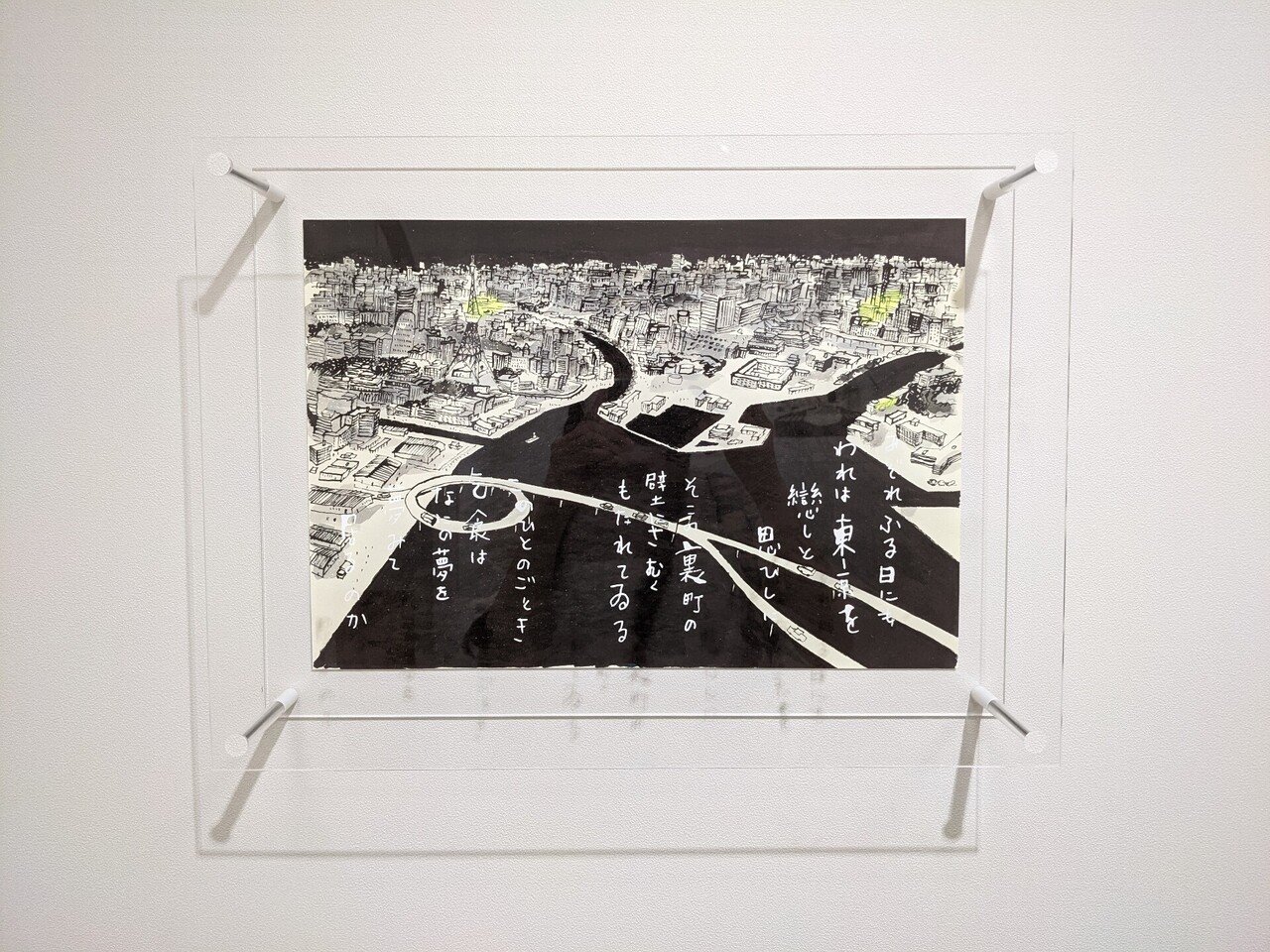

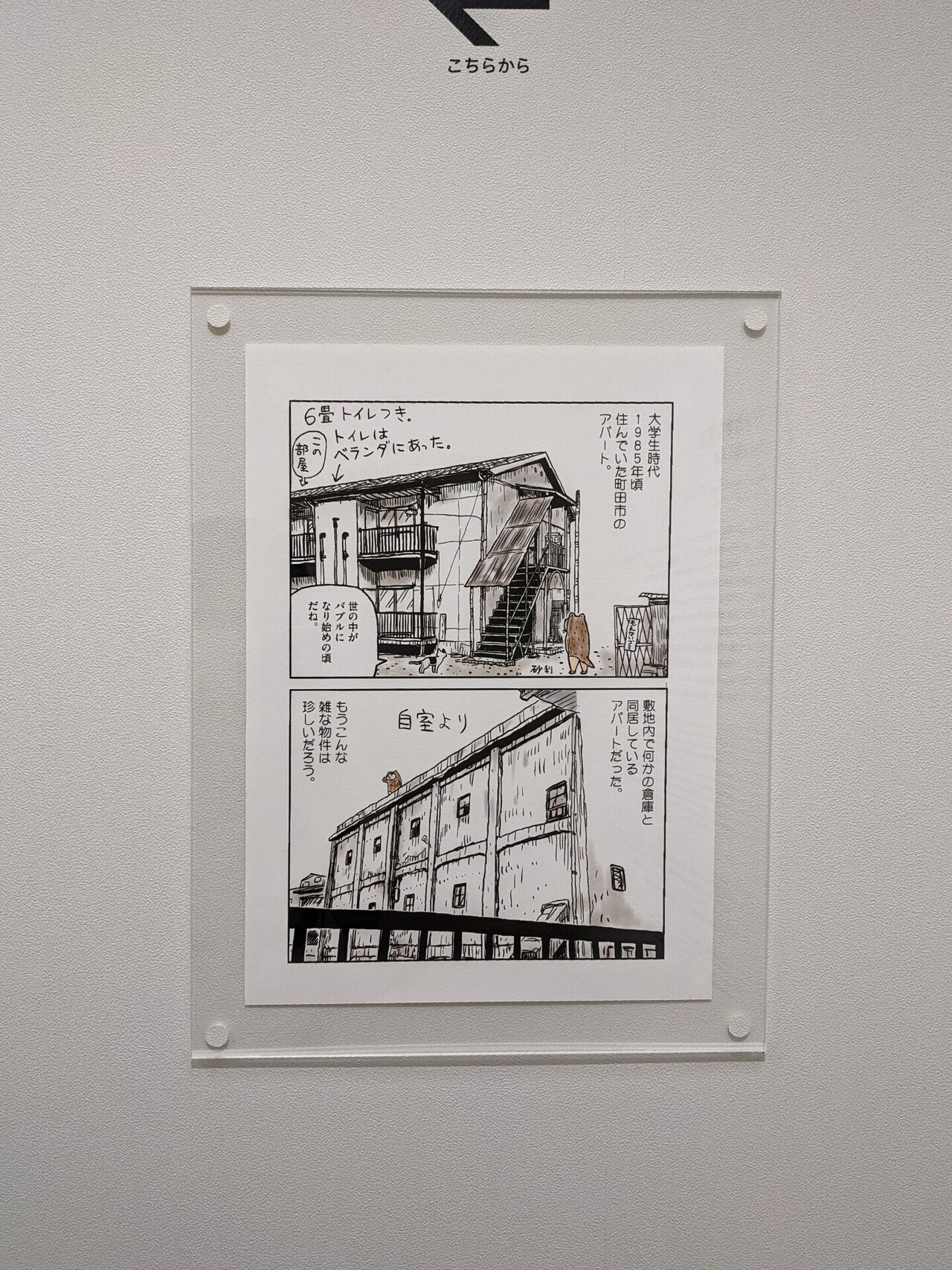

吉田戦車

『好きな東京』

「伝染るんです」をはじめて読んだ時に脳の中で何かが変化したのを覚えています。「面白い」と思うことの指向が一方方向だけではないんだな、というような。いわゆる「シュール」と「ヘタウマ」というやつなんでしょうけど、衝撃でした。

吉田先生の思い出の東京漫画。

向ヶ丘遊園も町田も、10〜20代の頃の思い出の地なので個人的にグッときました。

黒田硫黄

『 天狗跳梁聖橋下てんぐのあそぶはひじりばしのした』

とても大きい、屏風状の作品。

神田川にかけられた「聖橋」をモチーフにした絵。これは筆でそのまま描かれているのかな、近寄ってみると濃淡があって印刷には見えなかったです。

東京の、もはや「遺構」みたいな建造物って魅力的ですよね。

白と黒のすごみ。ど迫力でした。

作者によって表現方法が様々でほんと面白い。

会場内の様子

ちなみに会場内の通路はこんな感じでした。

板張りの会場、白い枠でひとつひとつの展示を囲っています。迷路みたい。

今どこにいて何を見て、何をまだ見ていないのか、分からなくなる時がしばしありました。パンフレットが無かったら見落とす作品があったかも。

時間予約制のおかげでそこまで混雑はなく割合スムーズに見て回ることが出来ました。

展示、続きます。

地下2階講堂の作品たち②(咲坂伊緒・山下和美・松井優征・石黒正数・望月ミネタロウ・奥 浩哉・岩本ナオ・出水ぽすか)

咲坂伊緒『星の王子さま』

「ENT/入口」「EXIT/出口」

この展示だけ入り口と出口が仕切られていました。出口には幕が。

この仕掛けが面白い、ドキッとするラスト。

キラキラした絵の漫画作品なんですが「少女漫画なめんなよ…」みたいな内容。原稿の写真は無しです。

漫画と体験が一体化した展示ってこういう会ならではですね。

山下和美

『世界は変わっても生活は変わらない、という夢』

大小の絵が重なる立体感。タイトルに先生の想いが詰まってますよね。

既存の作品の出演者達(出演、で合っているのか)なのかな、多数描かれています。

漫画、イラスト、本の世界から抜け出すと面白いですよね。

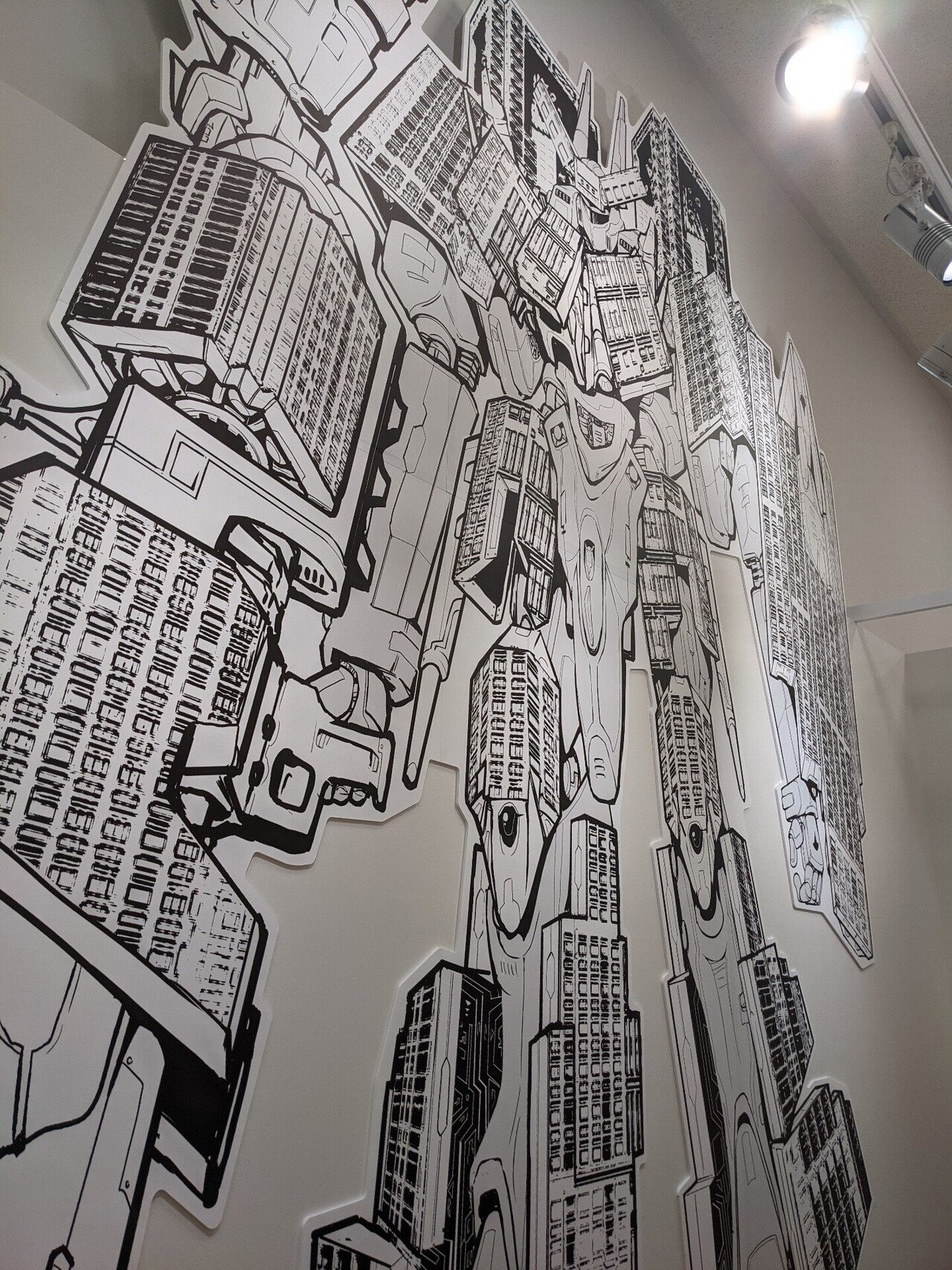

松井優征

『東京の脅威とギンギンの未来』

都庁ロボ!デカくて嬉しい!

東京都庁とかビッグサイトとか、大きな建造物がロボに変形するんじゃ…的な想像って結構ありますよね。それをでかい絵でしっかり見られると嬉しい。これは、嬉しいですよ。

誰もいない隙をみはからって写真撮りました。一応比較対象のつもりで…。

他漫画作品もあり。

石黒正数

『密林食堂』『もしも、東京』

「密林食堂」は漫画作品でした。

「もしも、東京」はカラーイラスト。絵がおしゃれだよなあ。

感想が雑になってきてる。頭が回っていません。

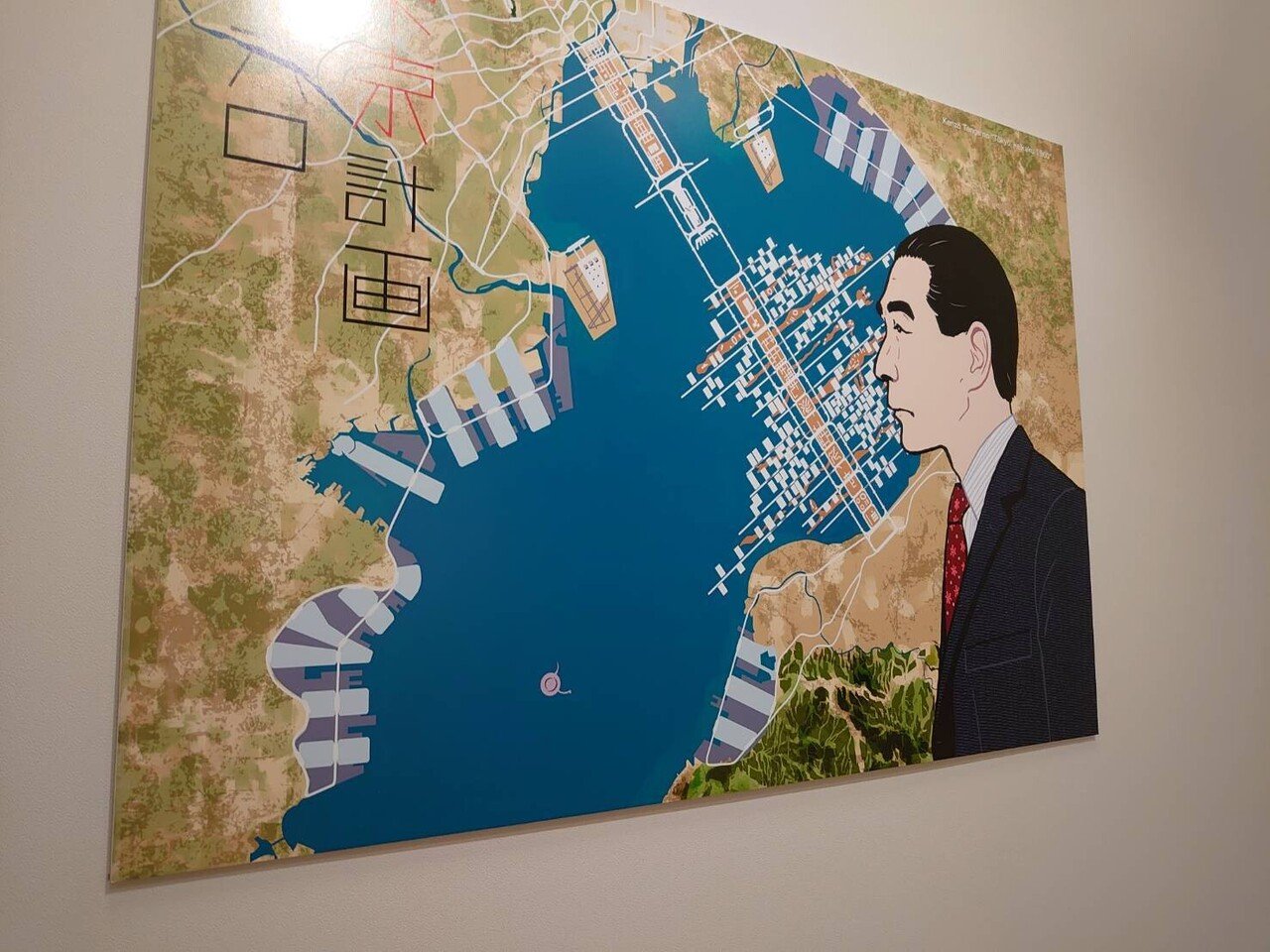

望月ミネタロウ

『丹下健三の東京計画1960』

大きめのイラスト作品。

撮り逃していたんですが同行者から画像提供されました。ありがたい…。

奥 浩哉

『東京フィレンツェ化計画』

イラストと実写の混ざった不思議な現実感。

奥先生の絵って漫画的なんだけど緻密で、東京の風景にスッと馴染みますね。東京が漫画に馴染んできてるのか。

漫画では見慣れている白黒の世界って、アート的な効果として見ると新鮮で面白いものですね。

岩本ナオ

『海が見える大井町』

ここも混み合っていました。漫画作品。

これはぜひ皆さんにも読んでもらいたいなあ。いい話、いい作品だなあと引き込まれました。じっくりと4回読みました。

岩本先生の漫画、好きだなあ。

出水ぽすか

『ここにいる街』

作品横に創作の元となるエピソードなどの説明書きがあってそれと一枚一枚照らし合わせながら見ました。

一つの出来事からこういうイマジネーションを膨らませていくんだな、と作家先生の脳味噌と腕の達者さを実感します。

もうひとつの大きなイラスト作品も素晴らしかったです。

外の作品たち(石塚真一・大童澄瞳)

1時間ほどぐるぐると地下講堂の展示を見て、ようやく気が済みました。再入場は出来ません。

ここから地下の講堂を出て別の展示会場のある地下1階、水と石のプロムナードへ移動しました。

石塚真一

『Tokyo Sound』

売店の外にある吹き抜け状の中庭。その壁面に飾られた、大きな作品。サックスを吹く男性像。

あいにくの雨模様でしたが外に出られるよう傘の用意がありました。

雨風が割と強かったので近くまで寄らず遠目に鑑賞。残念です。

そして最後の展示場、美術館の1階中庭へ。水のある中庭は雨の水滴まで展示の一部になったようでとても素敵でした。

大童澄瞳

『East East』

とても楽しみにしていた作品です。

絵、なんですが立体的。空間全てが作品になっていて。

水面に映る作品がゆらゆらと揺れて、生き物のように見えてハッとする瞬間がありました。生き物というか、神様がいる…?と思ったり。

色が、とてもきれいなんです。

この環境と作品が作り出す神秘的な空気に、しばしうっとりひたってしまいました。

全ての作品を見終わって、午後2時頃。

ボーッとするのに高揚感のある、ハイな状態になっていました。

見終わって

今だったり過去だったり、十人十色の「東京」。

最初に松本大洋先生の作品を見てからずっと「ヤバい」と唸りっぱなし。見ながらどんどん頭がパンパンになっていって、今までかかってやっと作品への理解が追いついてきたような気がします。そしてまだ全然整理はつきません。

展示を見て感じたのは、歴史があるようで無いような、新しいようで古いような。東京って雑多に変化し続けてなんでも飲み込んでいってしまうんだろうな…という思いです。

とにかくとても楽しめました。

いくつか作品が抜けてしまっていて残念なんですが、なんとなくでも展示の雰囲気が伝わればなあと思います。

載せられなかった作品について気になる方は、画集が販売されるようなのでそれをぜひご覧になってください。会場上の売店では先行販売されていましたよ。

これでレポートを終わります。

長い上に読みにくいテキストだったと思いますが最後までお読みいただいてありがとうございました。

書いた人

ちなみに私、シンガーソングライターをやっております「こんのひよせ」と申します。

CDを出したりYouTubeに動画をあげたりコソコソと色々やっておりますのでどうぞお見知りおきください。

それではまたなにかの機会に!

楽しい気持ちでサポートいただけたらひじょうにありがたくうれしいです