ヒットの種:マーケティング入門⑭-5・製品ライフサイクル/衰退期

今日もご覧いただきありがとうございます。

ヒット商品研究所では、ヒット商品のヒット理由を法則として分析していますが、様々な理由の中から、特に重要なものを抜き出しているのが実情です。法則の再現だけでは、ヒットに繋げるのは難しく、マーケティング戦略を組み立てなければなりません。

ここでは、マーケティングの初心者向けに、マーケティングの基礎を解説していきたいと思います。

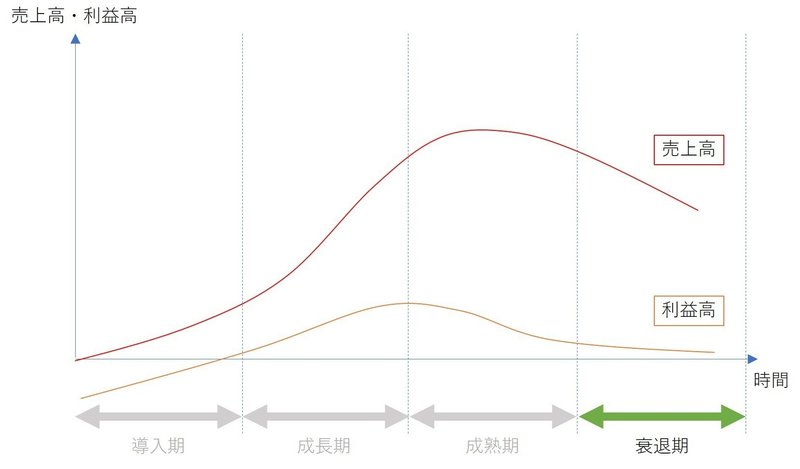

さて、前回までで製品ライフサイクルの導入期・成熟期について説明しました。

https://editor.note.com/notes/na4a86ce2ec1e/

今回は最後のステップ、「衰退期」になります。

衰退期のマーケティング戦略

衰退期では、商品が行きわたり、需要が減ることで市場全体が衰退し始めます。撤退する企業も増え、通常は売上、利益ともに低下する傾向にあります。商品を買う人は遅滞者がメインとなっています。

遅滞者はそもそも情報に疎いので、製品に関心を持つ人も減っています。そのため、機能よりも価格が重視される、コモディティという状況に陥っていることが多々起こります。

家電の例で、電子レンジがわかりやすいですね。メーカーは頑張っていろいろな機能を付けて新商品を発売していますが、消費者は「あたためだけ出来れば良いのよ」と、チラシに載っている安い商品を買うような状況です。

一方、メーカー視点で見たときにも、これまでの市場規模に合わせた生産設備何とか稼働させようと、価格を下げて商品を売る形になり、利益が出にくくなる悪循環となります。

ですので、衰退期においては、コモディティ化と売上規模の減少に対応することが基本の戦略となってきます。そのための考え方は大きく4つになります。

①イノベーション

革新的な新技術を用いたイノベーションで市場を拡大する考え方です。先ほどの電子レンジでいうと、2004年にシャープが発売した「ヘルシオ」が良い例です。過熱水蒸気による加熱で、油が落ちるという特徴で、新たな需要を喚起し、レンジ市場の売上を伸ばしました。

②STPの見直し

既存の商品とターゲットやポジショニングを変え、新たな売り方をする考え方です。市場全体を大きくするのではなく、伸びる余地のあるセグメントを探します。

こちらも電子レンジの例で言うと、バルミューダの「BALMUDA The Range」が挙げられます。他のメーカーが機能、スペックで争っているのに対し、デザインや操作音といった情緒価値に特徴を置き、独自のポジションにいます。

他にも、成熟した国内市場から海外市場へ販売の場を移したり、需要が残りそうなニッチ市場に特化するといった方法もあります。

③撤退

潔く撤退をするものです。しかし、この判断は非常に難しく、雇用や協力会社への影響も考慮が必要であり、正解はありません。撤退時に悩む場合、すでに事業の規模が小さくなっているので、判断のスピードも求められることが多々あります。そもそもの参入の際に、撤退ラインを設定しておくのも良いでしょう。

④継続

衰退する市場の中、ライバルがいなくなるのを待ち、残存者利益を得る考え方です。いわゆる「残り福」というやつです。

ただし、ライバルも同じことを考えていた場合、なかなか撤退しません。場合によっては他社を買収や合併し、工場や事業所の整理をすることで、需要にあった事業規模にすることもあります。

製品ライフサイクルがすべてではない

ここまで製品ライフサイクルについて解説をしてきましたが、製品ライフサイクルがすべてではないと言う事を意識しましょう。確かに各ステップでの基本的なマーケティング戦略がありますが、製品ライフサイクルからマーケティング戦略を決めるのは、世の中の流れ、環境に身を任せることになります。本来あるべきは、企業活動によって、世の中や未来を変えることです。

新しい製品を展開し、どのように普及させるか、というのは、自ら製品ライフサイクルを作っていくことになります。特に日本においては、モノがあふれ、人口が減っていく中で、成熟期や衰退期の市場が多いでしょう。その中で成長するには、身を任せるよりも、自分たちで新しい市場を作る努力が必要になることでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?