東のコンポジットボウと西のセルフボウ - 2

前記事「東のコンポジットボウと西のセルフボウ - 1」

東西の弓の運用の違い

ではセルフボウが強い弓で、コンポジットボウは弱かったのでしょうか?

そんなことはありません。

先の例に挙げたメアリーローズの弓は、イングランドが御家芸として戦術的に運用していた、特に強力な弓矢部隊が使うヘヴィー ウォーボウで、近代戦で言えば野戦砲の様な存在です。

2〜3千人の長弓兵を横並びにして、クロスボウや騎馬突撃の届かない長距離から仰角で一斉射撃繰り返し、敵部隊が接近するまでの間に損耗させる運用法です。

もちろんイングランド含め全てのヨーロッパで長く強力な弓ばかりが使われていた訳ではありませんが、宿命的にセルフボウで射出力を高めるためには長大化するしかありませんでした。

さらに中世盛期のヨーロッパでは時間をかけて訓練して弓兵を育て上げるより、お金を出してクロスボウを買って「即席誰でも弓兵」を増やす方が効率的であるという考え方に変わっていったので、そもそもイングランドの他はそこまで弓が重要視されなくなっていました。

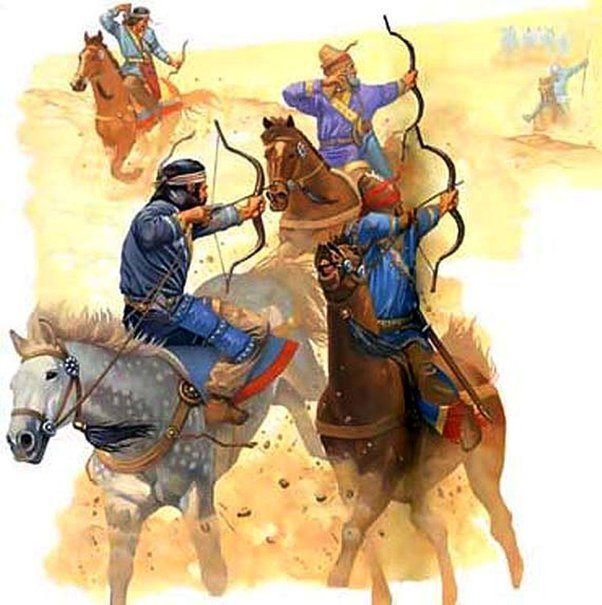

一方のユーラシアステップ側では、生活から戦争まで基本行動が馬上になるため、おそらく生活のために若いうちからほぼ全ての人が馬上で弓を射ることができました。

会戦での運用を主軸においたロングボウと違い、遊牧騎馬民族たちの弓は使用していない時は弓鞘に入れ、射る時は鞘から取り出し、馬上からあらゆる角度と方向に向けられる様にコンパクトである必要がありました。

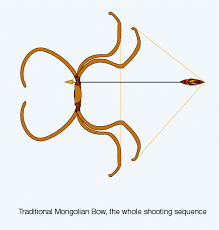

遊牧民の弓は例外無く (ロングボウに比べ) コンパクトで、弓の力を強力にしつつ小型化するために、弓を逆側に反らせその反動の力を利用して射出力を高めました。

そのためには木材ではなく別の複合的な素材が必要だっので、コンポジットボウという選択肢になりました。

ユーラシアステップはとても広範囲で、弓もバリエーションが豊富 (と言ってもほぼ似たような形状ですが) なので一概には言えませんが、実際戦場で使用する様な弓はどれも70ポンド (約32kg) から170ポンド (約77kg) ほどあったと研究されています。

どちらが強力な弓なのか

同じドロウ ウェイトの弓を比較すればロングボウは長大で強力ですが矢の発射速度は遅く、反発力のあるコンポジットボウの方が小型なのに矢の発射速度が高速です。

ただ、単純に矢の速度を上げて長距離飛ばすのを目的とするのであれば軽く細い矢を放てば望み通りになりますが、それでは物体を破壊/静止させるエネルギーにはなりません。

長い年月訓練し、人間離れした筋肉を持つロングボウマンのヘヴィー ウォーボウ アロウによる射撃の破壊力は恐ろしいもので、怪力で飛ばされた重たい何千本の矢が次から次に一気に降り注いで来る様は恐怖としか言いようがありません。

さらに弓も消耗品で、大規模な戦争ともなればいいものが数本あるだけではお話になりません。同じ精度の同じ品質のものが大量に必要になります。

この場合は大量に生産・調達可能なセルフボウの方が継続的に大量の兵器を供給できて有利です。

逆に地上で運用される弓矢が正面からしか攻撃を行えないのに対し、馬上で運用されるコンポジットボウは、その機動力を活かして縦横無尽に高速で動き回り側面から、後方から自在に敵の集団をかき乱し、弱点に対して強力な矢の応酬で襲いかかることができます。

1241年には強大なモンゴル帝国軍が西に向かって侵攻した際、快進撃の末ポーランドのレグニツァでポーランド王国、神聖ローマ帝国、テンプル騎士団など欧州の連合軍と激突しましたが、モンゴル軍の巧みな馬上弓と騎馬戦術に欧州連合軍が惨敗しました。

特に最近のインターネットでは歴史的な武器や防具などでよく「どちらが強いのか」「どちらが性能的に優っているか」「どれが最強か」という安直な優劣比較が求められるシーンがありますが、この様な単純な比較には意味がありません。

先にも述べた様に運用方法、調達方法、気候など様々な条件でその道具の性能は大幅に変わってきます。

「アロンアルファと木工用ボンドではどちらが強力か?」という愚問に対して強力瞬間接着剤のアロンアルファと思われがちですが、衝撃に対してとても弱く、反対に木工用ボンドは接着面が柔らかい分衝撃に強いので実際は「用途に応じてどちらも強力」が正解で、それゆえ両方存在するのです。

気候、文化、技術力、工業力、生産力、戦術、隣国の影響など、様々な要因をまさに複合させた結果、セルフボウもコンポジットボウもお互い求められた条件下で最適な形で完成された弓だったという事で、どれが強いかは「その場の状況と扱う人間のスキル次第」というのが我々HACJの考え方です。

我々は専門家でも歴史に詳しいわけでもありませんし、弓矢に特別詳しいわけでもありませんが、読んでいただき「ヘ〜面白かったな」と思っていただけたなら幸いです。

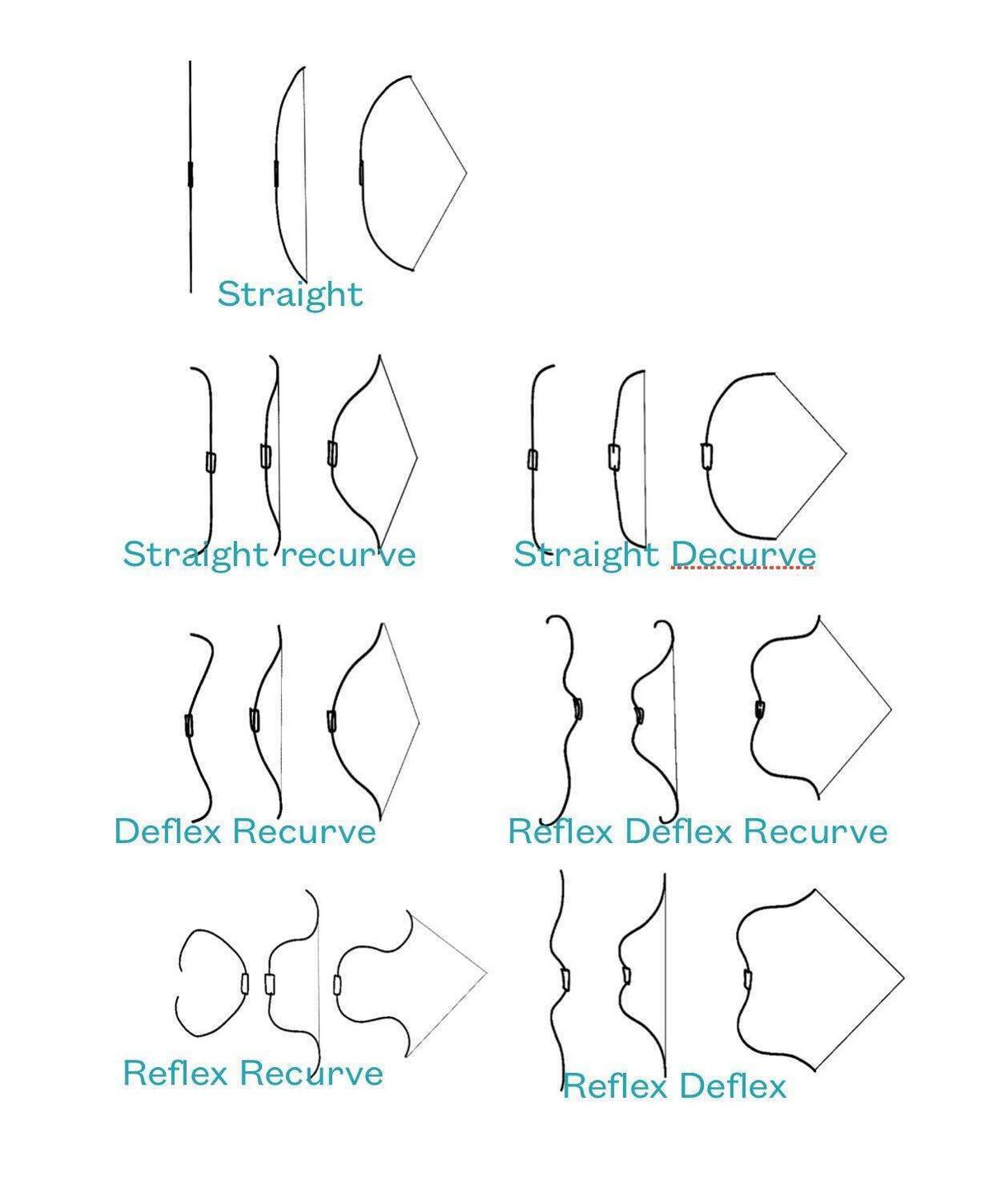

最後に余談ですが、リカーヴも細かく分けると実にややこしい事に分類がある様です。

どれも「リカーヴ=反曲」なので大別ではリカーヴで良いと思いますが、一部限定的な地域で、おそらく充分な強度が得られない材料しか手に入らないのが理由で、「デカーヴ=準反り」ボウというものがあり、ネイティヴアメリカンのモハビ族が使っていた弓はデカーヴボウだった様です。

👇の「気に入ったらサポート」でお気持ち投げ銭してもらえると今後の励みになりとても嬉しいです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?