あるバレエダンサーのお話

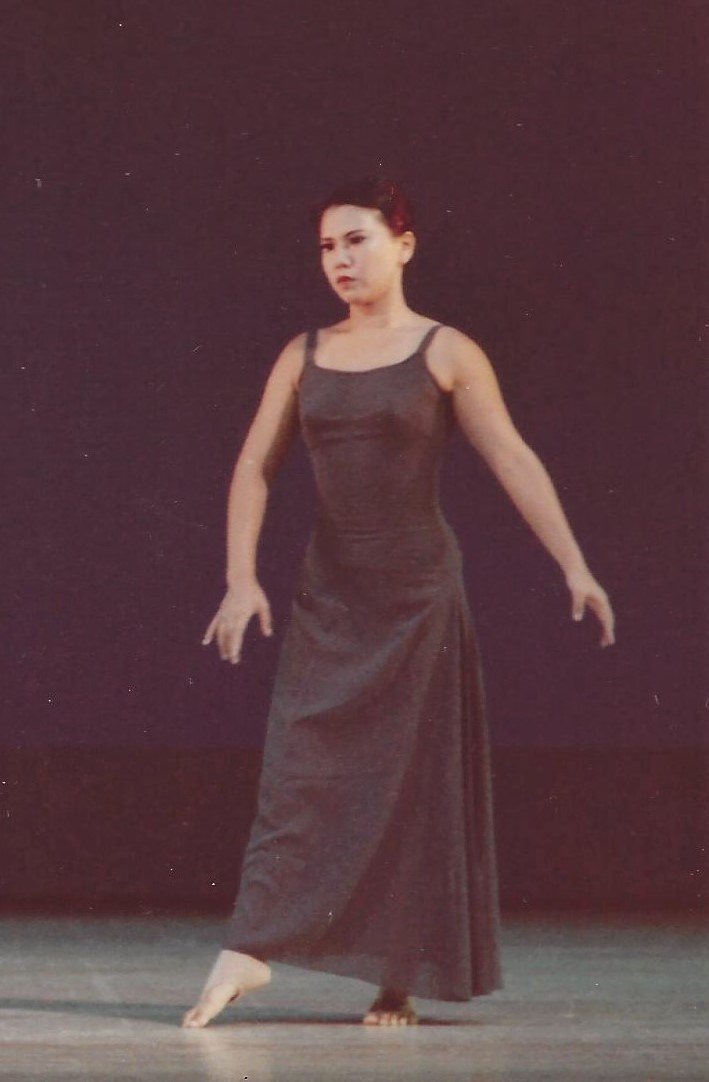

ひょんなことから叔父の名前をバレエのプログラムで発見した。父は男ばかりの8人兄弟で、上の兄2人は20代でレイテ沖海戦で戦死し、父を含む3人が既に亡くなっている。今も存命なのは叔父3人で、今日は末っ子で元プロのバレエダンサーであった叔父のコトを書く。

Photograph: The Shoe Collection, Northampton Museums & Art Gallery. © John Roan

70歳で復活したバレエダンサー

叔父の名前は、2005年1月の松山バレエ団の「ドン・キホーテ 全幕」の「ロレンツォ役のダンサー」として表記されていた。私はこれをサイト上で発見した時、思わず「叔父ちゃん、舞台にまで立てるほど打ち込んで、復活したんだ!凄い、凄い、凄い!」と心中で叫んだ。叔父は亡くなった母と同い年の1935年生まれで、2005年当時は70歳だった。今年85歳になる叔父とは、母が亡くなった3年前(1997年)に会ったきりで、その後話をする機会はない。今、私はこの舞台の話を、ぜひ叔父の口から直接聞きたいと思っており、次回日本に行けるようになったら、叔父に会うつもりである。

日本のモダンバレエの開祖「石井獏」の最後の弟子

私の実家の大柴の家は、目黒区自由が丘の駅前に、祖父母が100年ぐらい前に果物屋を始めた。屋号は「大春(祖父の名前の大柴春吉から)」で、戦前戦中戦後と中々手広く商売をしていた。叔父は大柴家の8男として生まれ、兄弟でただ一人大学に進学し、在学中はアメリカンフットボールなどをしていたスポーツ青年であったが、彼は大学時代「バレエ」という舞踊に、恋してしまった。

「自由が丘」という実にユニークな地名を付けたのは、その叔父が師事した日本モダンバレエの開祖、石井獏先生である。獏先生は欧米講演で天才と絶賛されて帰国した後、1928年自由が丘に「石井漠舞踊研究所」を開設し、1962年に亡くなるまで、日本に創作舞踊やモダンバレエという新たな舞踊の潮流を作った。叔父はその新たな日本の「舞踊」の渦に魅せられて、日本の舞踊における金字塔と言われる、人間の苦悩を表現した「人間釈迦」でも舞台に上がっている。

石井 漠(いしい ばく、本名:忠純、1886年12月25日 - 1962年1月7日)、日本の舞踊家、ダンサー)「舞踊詩人・石井漠は実力においてアンナ・パブロバ、ニジンスキー、ルスサン・デニスと同じ地位にある巨人だ」(ホールトン女史)、「舞踊は漠の総(すべ)てだ。漠の全部は舞踊だ」(小山内薫)。

叔父は、在学中に同じくバレエを志す女性と恋に落ちて、2人のダンサーは結婚した。当時若いプロのバレエダンサーが収入を得る道はなく、叔父は結婚し子供が生まれるという時、バレエを封印した。叔父は「自分は会社員となって家族を養う。定年の日が来るまで、2度と踊らない」とその時、誓った。

65歳から通い始めたのが松山バレエ団

叔父は多趣味な人で、テニス、野球、釣りなど、どのスポーツも真剣に打ち込み、オートバイが大好きで、お洒落なレザースーツに身を包んで、夫婦でよくツーリングをしていた。私は3歳からモダンバレエを習い、一旦バレエは中断したが、大学時代はバレエを復活させている。そんな私とも、叔父は一度も「バレエ」の話はせず、封印したバレエが解禁になる定年の日をじっと待っていたようである。

叔父が65歳を過ぎた頃、私は「叔母ちゃん、叔父ちゃんは今どうしてる?」と一度電話で聞いたことがある。叔母は「うん、今お稽古場に通っているの。65歳のお爺ちゃんみたいな人が、1人で若いお嬢さんたちのクラスの中で、踊っているの。叔父ちゃんは、とっても嬉しいみたい」と弾む声で、答えが返ってきた。どうやら叔父は、満を持して、65歳になって、バレエのお稽古に通えるように、40年以上身体の鍛錬と準備は、欠かさなかったようである。

私が凄いと思ったのは、65歳にして、自分がかつてやっていたモダンではなく、クラシックバレエに挑戦したことである。勿論男性の場合、モダンとクラシックは、女性ほどの身体の動きの差異はないが、それでも違う分野であり、そこに挑戦したことに感銘を覚える。まして「松山バレエ団」という日本の最高峰のバレリーナ森下洋子(72歳)と清水哲太郎(72歳)を抱える、ハイレベルのクラスを選んだ、叔父の心意気は素晴らしいと思った。

65歳から5年間のお稽古の積み重ねが、70歳で舞台にまた立てた原動力

70歳の叔父が舞台に立った「ドン・キホーテ」では、演出・振付は「ルドルフ・ヌレエフ」、総代表は「清水哲太郎」と書かれており、叔父の名前がこれら著名なバレエダンサーと共にあることに、姪として誇りに思い、嬉しくて、涙が溢れた。叔父の封印した40年間の「バレエへの愛」は、65歳から5年間日々精進して積み重ねたお稽古へとつながり、決してあきらめなかった「若き日の情熱の復活」でもある。

照れ屋の叔父は、私には一言もこの「ドン・キホーテ」の舞台のコトは告げず、米国在住の私は、たまに日本で叔父に会った時、彼は「ひさみ、叔父ちゃんは腰を痛めてしまって、もう踊れないんだ」とポツンと言ったコトを思い出す。私は「えー、残念、せっかく復活したのに」と言うと、「スポーツは身体に負担がかかるから、せいぜいオートバイだけにしているよ、今は。」とさらっと返された。

「赤い靴」は一度履いたら、ダンサーは一生踊り続ける

私は母の胎内にいる時「逆子」であることが判明し、医師が何とか正常の位置に戻してくれた(そう私は胎内にいた頃から、人とは逆さまな角度から世の中を見ていた。笑)、そのため股関節脱臼という軽い障がいを伴って生まれてきた。両親はお鮨を巻く簀の子にガーゼを巻いて、私のおむつの下にあてがい、股が常に開くように工夫し、毎日マッサージ治療に通って、何とか私の股関節を正常の状態に治してくれた。

それもあり、私は3歳の時、石井漠先生と一緒に欧米を講演したスターダンサーだった石井小浪先生*の石井小浪舞踊研究所に入門した。私が今でも健康で身体が非常に柔軟なのは、この幼児のバレエのお稽古のせいである。当時お店をやっていた両親は常に忙しく、私は赤いバレエ用のバスケットにバレエシューズを入れて、1人で小浪先生のお稽古場に通っていたらしい(3-4歳の記憶はなく、5歳ぐらいの時は確かに1人でトコトコ通っていたのを思い出す)。お稽古場には女優の松島トモ子さんもいて「なんて目が大きい人なんだろう」と子供心に驚き、一緒に柔軟体操をした記憶がぼんやりある。

*石井小浪:大正11年(1922年)、石井漠は自分の舞踊が欧州で通用するかどうかを試すために、当時まだ15歳だった義理の妹の石井小浪を連れて渡欧。二人の舞踊は欧米で大評判となり、評論家たちは競って石井小浪の美しさを絶賛した。大正14年(1925年)の帰国後、石井小浪は石井漠舞踊団のスター・ダンサーとして各地でもてはやされたが、昭和3年(1928年)に舞踊団を離れ、舞踊教育に力を注ぐようになる。石井小浪の門下からは、日本を代表するバレリーナ谷桃子、マーサ・グラハム舞踊団のトップを踊ったアキコ・カンダといったスターが生まれる。

バレエとは大学以来縁が切れてしまったが、「踊る」コトの喜びは忘れたことは一度もなく、就職した後も仕事が終わるとジャズダンスのスタジオに通い、腰を痛めるまではかなり激しい踊りのお稽古を続けた。

その後は楽しみと有酸素運動という発想に切り替えてエクササイズを行い、米国移住後は、音楽を主体として、ダンスステッププラスウエイトトレーニングのJazzerciseを、週に5日、もう25年近く続けている。「踊る」コトは、私の生活の1部で、「赤い靴」を一度履いたら、生涯踊り続けるというダンサーのジンクスは、私の中にも脈打っている。

人生は自分がこれで終わりと思った瞬間に終わっちゃう

叔父の踊りへの情熱も含めて、人生には終わりなんかないと思う。自分で年齢という枠を設けて、諦めた瞬間にその人の人生は終わってしまう。どんなことでも、己がやりたいと思えば、出来るんだとつくづく思う。確かに、肉体は衰えてきているが、心は全然衰えていない以上、いくつになっても新たなコトへ挑戦は可能だと思う。

叔父ようなダンサーを生んだ、大柴の家を誇りに思う。「叔父ちゃんは、いつもCoolだね!ひさみ大好き!」

サポートどうもありがとう。あなたのサポートがあれば、私の書くことへのpassionはもっともっと続くと思う。