【明清交代人物録】洪承疇(その七)

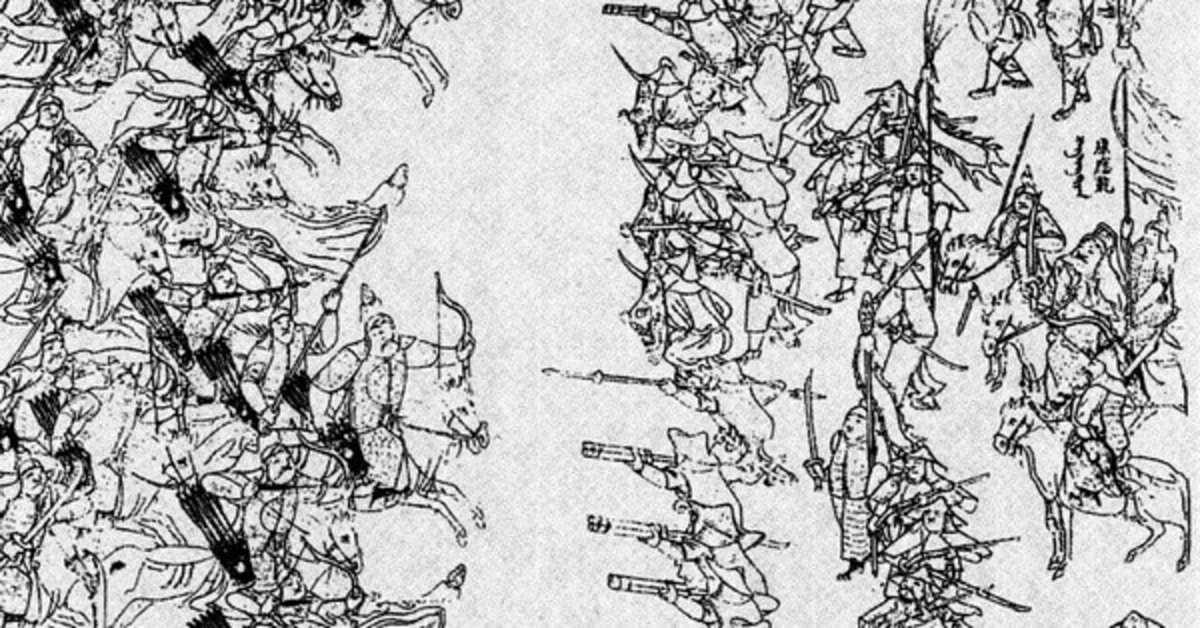

満州民族(女真族)を統一した後金王朝は、本格的に明王朝に対しての戦いを始めます。ここで繰り広げられる事態は、後金軍の優秀さもありますが、どちらかと言うと明王朝の軍隊が自滅していく過程に近いように思います。

そんな中、壊滅しかかっていた明朝の軍隊を、その寸前で食い止める人物が現れます。袁崇煥将軍です。

明朝への宣戦布告

後金国の成立を宣言し、天命の年号を定めて3年目、1618年に、ヌルハチは明朝への対抗を唱え、軍事行動を開始します。この戦争の正義を明らかにするため、そして満州軍の戦意を鼓舞するために、ヌルハチは明朝に対する7つの怨恨を宣言します。そして撫順城への攻撃を始めます。明朝側は何の準備もしておらず、瞬く間に撫順城は落城してしまいます。

この時の明朝の皇帝は萬曆帝でした。そしてすぐに兵部尚書薛三才に対し、この東北辺境の反乱軍を征伐するよう命じます。しかし、ヌルハチの軍に対抗するのはたやすいことではありませんでした。

さらに、この時点でヌルハチはすでにモンゴルとの連携を果たしています。北方の勇猛な騎馬民族軍団が同盟を結び、明朝に対しての共同戦線を張っている。明朝の識者はこの後金軍の陣容を見て、これは単なる地方の反乱ではない。一国を成立させて明朝にとって代わることを目指している脅威であると見抜いています。そして、この軍隊を相手に見くびることはせず、城塞を拠点に国境線を守るのが上策であると建言しています。しかし、前線ではこの献策は無視されています。後金軍をみくびり、野戦に持ち込むという事態が頻発します。

サルフの戦い

明朝は遼東経略楊鎬に命じ、山海關を拠点に東北の辺境の守備にあたらせることにしました。7~8万人の軍勢を集め、ここで後金軍と対峙させます。この時楊鎬についていた部下は汪可受、周永春らでしたが、彼らは優れた軍人ではありませんでした。

楊鎬は後金に対して、部隊を4方面に分け、後金軍を包囲殲滅するという作戦をたてます。これは、数を頼みに敵を倒すというだけで、結果的に兵力の分散という最悪の状況に明軍を陥れる結果になります。

ヌルハチはこの明の大軍に対するに、4つに分かれた部隊を各個撃破する作戦を立てます。この時の後金軍は5~6万人しかいませんでした。しかし、彼らは明軍の状況を十分に調べ上げていたのでしょう、明の先方軍をそれぞれに破っていきます。

明側は、この様なヌルハチの一極集中の戦略に対し、抜け駆けを行う軍団が出る始末で、次々と後金軍の餌食になってしまいます。後金軍は、初めに明の西路軍を撃退し、それに引き続き北路軍と東路軍を殲滅します。南路軍はこの戦況を見て大勢は去ったと判断し撤退、このサルフの戦いは後金軍の圧倒的勝利に終わります。

明軍の総帥楊鎬は、この敗戦の責任を取らされ、投獄され死罪を受けます。

開原の戦い

サルフの戦いのあと、明朝はさらに開原城を失います。ここでは総兵馬林が戦死し、城内の人民6,7万人も殺害されています。そして、この頃から明軍の将領が後金に投降する事例が増えてきます。この事態が、のちに後金軍が明朝にとって代わる重要な布石になっていきます。

満州民族は、自らだけでは大きな勢力たりえないことをはじめから自覚しており、発展の過程でモンゴル民族や朝鮮族と同盟を結び、協力関係を作っています。そして、それが敵である当の漢民族をも含みこむことになるのです。

これは、如何ともし難い弱者の戦略だったのでしょう。満州族だけでは明朝を倒す力にはなりえない。漢民族の将領を大規模に後金王朝内部に取り込むのは、後のホンタイジの時代ですが、その萌芽はヌルハチの時代にすでに表れているということです。

瀋陽の戦い

明王朝は開原を失った後、これ以上東北の地を満州族に攻められてはならないと、萬曆47年(1619年)新たに熊廷弼を東北の地に送り込みます。熊廷弼は、元々東北地方で軍事的実績を持っていた人物でした。それが政争のため一時失脚していたのですが、危機的状況の中、再任されたわけです。

この時萬曆帝が崩御してしまい、その後を継いだ光宗朱常落も、一か月で亡くなってしまいます。その後継となったのが熹宗。この皇帝の時代は明王朝で最も権威を誇った宦官、魏忠賢が牛耳る暗黒の時代になります。

そんななか、有意の将軍であった熊廷弼ですが、ここで魏忠賢の弾劾を受け失脚、新たに袁應泰が責を負う事になります。

明王朝がこの様な内部事情で、力を集中できないでいる中、ヌルハチが瀋陽城を攻め始めます。瀋陽城を守っていたのは賀世賢でしたが、後金軍の攻撃の前に呆気なく陥落。袁應台将軍は、近接した遼陽城で戦闘の準備をしていましたが、ここでも後金の攻撃に屈してしまいます。

明朝はことここに至り、熊廷弼将軍を再任します。そして彼は、廣寧城の守備に着きます。ここでは、この廣寧城の元々の守備隊長であった王化貞との間が不和になってしまい、効果的な戦いをすることができませんでした。この王化貞が全く軍事的能力がなく、独断で攻撃を始めてしまいます。それがために熊廷弼将軍も引きずられて戦場に出る羽目になってしまい、結局のところ彼も後金軍に囚われの身となってしまいます。

ここまでの後金軍と明の戦いは、いずれも明朝側が城砦から出てしまい、野戦に持ち込まれると後金軍の餌食になるという経過を繰り返しています。

その理由は、指揮官の能力の不足、或いは出先の将領の功名心、明の皇帝からの命令等様々な理由があります。

寧遠の戦い

ここで、この城砦に立て篭もることを徹底した将軍が現れます。寧遠城を守った袁崇煥将軍です。

この戦略は後金軍を見下すことをせず、対等な軍隊との戦いと考えた場合、籠城戦のメリットを最大限に生かすのは、この城を盾にして戦うということだという、言ってみれば基本中の基本を忠実に実行しただけとも言えます。

しかしこの事を徹底させるのが、明軍の指揮系統の中ではなかなか難しいのだと思います。明軍の最高司令官は北京にいる皇帝であり、その代理人たる宦官や東廠が目を光らせて監視している状況では、その皇帝の意に背くわけにはいきません。その皇帝は、以前書いた様に、この様な戦争の最前線のことは知らず、北京城の中で引きこもり状態になっている。

この袁崇煥将軍は、一切周りの声を聞かず、独断でこの籠城戦を実行していたとも考えられます。

後金軍は、強力な野戦能力を持ってはいますが、城を落とすための工兵であるとか、火砲といったものを持ち合わせていません。そのため、城の中に立て篭もった敵を攻める方法がないのです。

一方、寧遠城で備えを固めた袁崇煥の側には、西洋の宣教師からの技術協力を得た、大砲が準備してありました。そして、この大砲による砲撃がヌルハチを負傷させ、それが元でヌルハチは死んでしまいます。

この時に寧遠城を攻めた後金軍は、13万人にもなっていたとされています。しかし、ヌルハチの快進撃は、ここで一旦食い止められてしまいました。そして、ホンタイジが後金二代目の皇帝となり、ヌルハチの跡を継ぐ事になります。