ナラティブとは

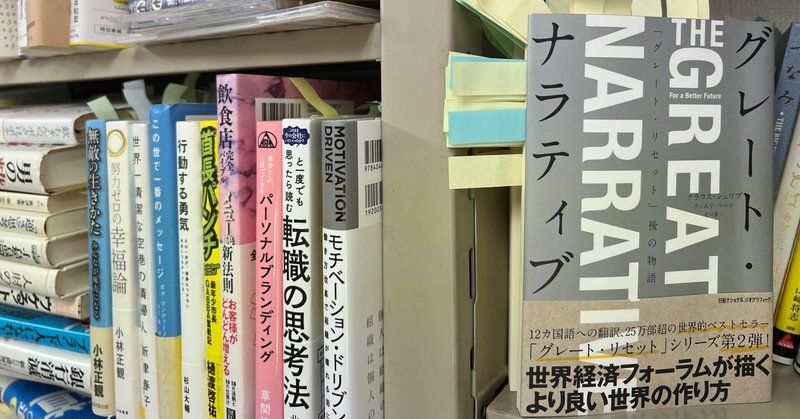

本日のおすすめの一冊は、クラウス・シュワブ&ティエリ・マルレ氏の『グレート・ナラティブ』(日経ナショナルジオグラフィック)です。ブログも同名の「グレート・ナラティブ」として書きました。

本書の中に「ナラティブ」についてこう書いてありました。

《ナラティブはアイデアを伝達するうえで最も効果的な方法であり、現在と将来の出来事と、それに対して何をすべきかを考えるのに役立つ、優れた力を有している。》(最もシンプルに定義すれば、ナラティブとは「特定の物事について語ること」だ)

従来型のマーケティングの手法は、ストーリー型が中心で、販売側が自社ブランドの理念や世界観(ストーリー)を打ち出して、それを訴えてブランドを構築していくという方法でした。

しかし、「ナラティブ型」は、顧客側が主人公となる物語の経験や体験を伝え、ブランドと顧客が一方通行ではないコミュニケーションを展開していく手法です。例えば自動車メーカーが「あなたと車の物語」というような広告を展開することです。(マイナビウーマン)より

ストーリーはいわば商品開発秘話とか、おいしさの秘密、といったあくまでも企業やブランドが主役となります。反対に、ナラティブは顧客が主役です。そして、もう一つ大事なことはストーリーには始まりがあって、結論もありますが、ナラティブは現在進行形で、結論はありません。

こんなエピソードがあります。

ことの発端は、2020年8月4日にツイッターに投稿されたある女性のつぶやきだった。疲れて辛かったため夕食に冷凍餃子を調理して出したところ、子どもは喜んだが、夫が「手抜きだよ。これは冷凍食品っていうの」と言った、という内容だ。このツイートにはさまざまな同情の声が集まった。

味の素冷凍食品株式会社の公式ツイッターアカウントもすぐに反応し、次のような投稿をした。「冷凍餃子を使うことは、手抜きではなく、“手間抜き”です」「冷凍食品を使うことで生まれた時間を、子どもに向き合うなど有意義なことに使ってほしい」

餃子に限らず、日本ではいまだ冷凍食品にネガティブなパーセプションがある。美味しくいただける調理方法の研究が途上だったとき、あるいは、冷凍技術が今のように発達する前は、「冷凍もの」と言えば「手軽だがあまり美味しくない食品」というイメージだった。

そして件くだんのツイートを投稿した女性の夫の言う「手抜き」という言葉は、「家庭料理は妻が愛情込めて手作りするべきだ」という「手作り信仰」の延長線上にある。そして公式ツイッターの“中の人”自身、二人の子を持つ母だった。

会社や業界が抱える課題半分、自分ゴトとしての本音半分のツイートであったのではと想像する。思いを込めた公式アカウントの投稿には44万いいね!がつき、「冷凍餃子」がツイッターのトレンドに入るほどの反響を呼んだ。(プレジデントオンライン/本田哲也)より

ナラティブマーケティングをさらに学び、前例のない変化の時代を乗り越えていきたいと思います

今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?