最後は一人旅

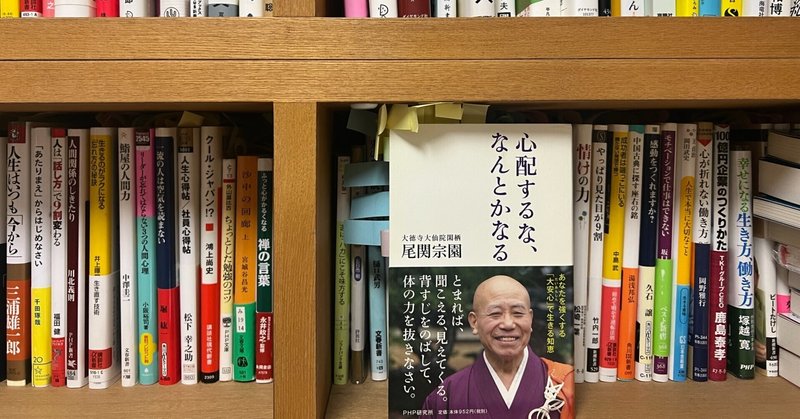

今日のおすすめの一冊は、尾関宗園氏の『心配するな、なんとかなる』(PHP研究所)です。その中から「日々これ好日なり」という題でブログを書きました。

本書の中に「最後は一人旅」という心に響く文章がありました。

大聖国師・古岳は、武士の血を受けた気骨ある人だった。死出の旅立ちに臨んで述べた最後のことば(遺偈・ゆいげ)は、いかにも峻烈(しゅんれつ)なその人柄を反映するかのように、気概にみちあふれている。

人生は、旅のようなものだという。「旅」という文字は、古くは、旗の下に集まった多くの人をあらわす文字であったと聞く。つまり、多くの人が集まっているのが旅だ。古代では、人々が遠くへ行くとき、集団で移動したので、そこから旅の意味になったのだという。旅とは、大勢の人々と、行動を共にすることである。

人生は、常に、多くの人と接し、多くの人と喜怒哀楽を共にしながら生きてゆくことである。しかし、決して和して同じない。他人に迎合せず、自分が自分であることを、はっきりと見つめながら生きていく。

自分が、自分の本質に目覚めることを自覚という。自分が自分に目覚めれば、他人の中の自己に対してもまた、同じように目覚める。旅は道連れという。旅の中で、人がそれぞれ、自己に目覚めるところに、旅の楽しさはいちだんと増す。そして、最後は一人で道を歩む。これが、一人旅である。

「君子(くんし)は和して同ぜず、小人(しょうじん)は同じて和せず」(論語)

すぐれた人物は、協調はするが、いたずらに同調したり、調子を合わせたりはしない。しかし、つまらない人間は、表面上は賛成したり、調子を合わせたりするが、心から共感したりはしない。

人生という旅には、応援してくれる人、共感してくれる人や、気の合う人もいれば合わない人もいて、足を引っ張る人もいる。そして良い人も悪い人も、誰もが、死というゴールに向かって進んでいく。

「我々は遠くから来た。そして遠くまで行くのだ...」という、イタリアのパルミーロ・トリアッティの言葉がある。

我々は、この時代、この国に生まれ、今、この時を過ごしている。そして、独りで生まれ、そして、独りで死んでゆく。まさに、最後は一人旅となる。

だからこそ、今、人生という旅を楽しみたい。

今日のブログはこちらから→人の心に灯をともす

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?