上機嫌でいること

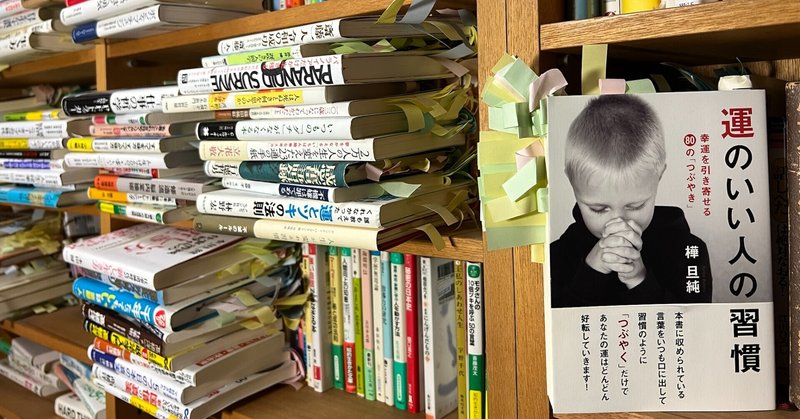

今日のおすすめの一冊は、樺旦純氏の『運のいい人の習慣』(kkロングセラーズ)です。その中から『新しい出会いが「運」を運んでくる』という題でブログを書きました。

本書の中に「上機嫌でいること」という心に響く一節がありました。

フランスの思想家アラン・ヴァレリーは、『幸福論』の中で「不愉快なことがあった時は、できるだけ上機嫌でいるように努めよう。そうすると、小さな悩みは消え、豊かな心を持てる」と。

上機嫌法を推奨するヴァレリーは続けてこう語る。「イライラしている時、何もかもが気に食わなく思えてくるが、こういう時こそ、上機嫌療法をやってみることだ。たとえ不運や、つまらない問題に直面しても、できるだけ上機嫌でいようと努める。すると、不愉快な出来事も、上機嫌な種になる」つまり、上機嫌のふりをしていると、心まで機嫌がよくなってくるという。

古代ギリシャの自然哲学家デモクリトスは、「笑う哲人」と呼ばれていた。彼は博識ぶりをひけらかすことなく、いつも明るく豪快な人物だったらしい。人生の目標は「快活であること」、すなわち楽しむことだと唱えていたほどである。

デモクリトス曰く。快活でいるためには、暴力や極端な情熱に走らず、さりとてクソ真面目でもなく、ほどほどが一番だという。彼は90歳で他界するまで、温和で、友情を大切にし、楽しく生きるをモットーに快活な生活を送った。

当時、アリストテレスをしのぐ天才だったといわれているが、人々から親しまれ、好かれていたことが想像できる。デモクリトスが滅多に怒らず、心の平静を保っていたのは、彼が人間として成熟し、深刻な問題でも笑い飛ばしてしまえるぐらいの余裕があったからだろう。

私たちの身近をみても、いつも笑顔で明るい人が一人や二人はいるものだが、悩みが一つもない人はいない。もしかしたら、彼らも心の中に深刻な問題を抱えているかもしれない。それでも、人前で明るくふるまえるのは、自分の感情をうまくコントロールする術を知っているのである。

明るく笑顔をふりまく人は、みなに親しまれる。明るい性格は、一つの財産といえる。もしも上機嫌でいたいと思ったら、笑顔を浮かべ、機嫌よく話したり行動することである。疲れてだるい時、体調がすぐれない時、「ああ、疲れた」と繰り返し言っていると、疲れが増してくる。

そんな時は、「まだ大丈夫だ」「もうちょっとやってみるか」とプラスの自己暗示にかけ、明るい笑顔を作ってみよう。なんとなく元気が出て、上機嫌になってくるものである。言葉の暗示は、自分をうまくコントロールするのに効果がある。プラスの暗示はプラスの結果を生みやすいのだ。疲れている時こそ機嫌よくふるまい、楽しい会話を心がけよう。快活にふるまうことで、人生も好転してくるはずだ。

斎藤一人さんはこう言ってます。

「隣の人がどんなにブスッとしていても、自分の機嫌をとるんです。それで、自分だけニコニコしているんです。機嫌を悪くするということは『悪』なんです。で、正しく、楽しく、毎日を生きているみなさんが、『悪』に合わせちゃいけないんです」

斎藤一人さんは、自分で自分の機嫌をとるといいます。その最も効果的な方法が笑うことです。毎日を、笑顔で、上機嫌で暮らしたいものです。

今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?