まず自分の身を修めること

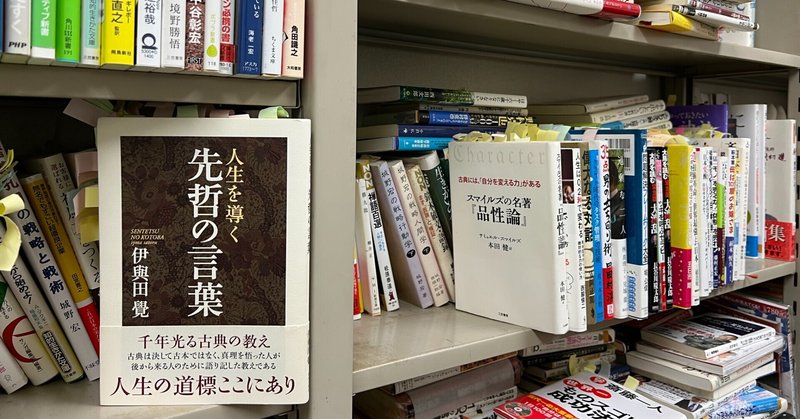

今日のおすすめの一冊は、伊與田覺(いよた さとる)氏の『人生を導く 先哲の言葉』(致知出版社)です。その中から「身を慎むこと」という題でブログを書きました。

本書の中に「まず自分の身を修めること」という心に響く文章がありました。

中国古典の『大学』には、「其の國を治めんと欲する者は、先ず其の家を齊(ととの)う」とあります。国を治めようと思うなら、まず己の家をしっかり治めなければなりません。しかし、しっかりとした心がけを持って臨まなければ、自分の家庭一つ円満に治めることはできません。

そして、自分の家庭もまともに治められない者に、国家や会社などの組織を立派に治めることなどできないのです。『大学』の中核となる三綱領の教えがあります。

「明徳を明らかにする」(各々が天から与えられている徳性を発揮すること)

「民に親しむ」 (上に立つ者は直属の家来だけでなく、一般の民に対しても親しむ、つまり一体感を感じながら治めること)

「至善に止まる」 (個々の利や善悪という相対を超えた、絶対的な善にかなった言動をすること)

この三綱領は、大人(たいじん)、人によい影響を及ぼす人物となるための根幹です。 そして『大学』には、この三綱領の具体的実践方法を説いた八条目があります。先述した、国を治めるなら先ず家を治めよ、という教えもそこに含まれます。

古の明徳を天下に明らかにせんと欲する者は、先ず其の國を治む。

其の國を治めんと欲する者は、先ず其の家を齊う。

其の家を齊えんと欲する者は、先ず其の身を修む。

其の身を修めんと欲する者は、先ず其の心を正しうす。

其の心を正しうせんと欲する者は、先ず其の意(こころばせ)を誠にす。

其の意を誠にせんと欲する者は、先ず其の知を致す。

知を致すは物を格(ただ)すに在り

明徳を自分だけが明らかにするのではなく、天下に明らかにすることで平安をきたす。それを望む者はまず自分の所属する国をしっかり治めなくてはならない。 国を治めようと思うなら、まず自分の家を斉えることだ。

自分の家を斉えるためには、自分の身を修めることだ。自分の身を修めるためには、内なる心を正しくすることだ。内なる心を正しくするためには、感情を正常にすることだ。

つまり喜ぶべき時に喜び、怒るべき時に怒るなど、喜怒哀楽を適切に表現できるようになることです。感情を正常にするには、知を致す、つまり生まれながらに与えられている知恵を極めていくことだ。そして知を致すには、物を格す、つまり突き詰めて言えば、自分自身を正すことだと説かれています。

自分自身が薄っぺらい人が、人に偉そうな話をしたり、説教を垂れたりするなら、その化けの皮はすぐにはげます。つまり、リーダーの立場にある人、先生やコンサルなどに、専門知識や、知性や、もっというなら徳がなければ、生徒や聴衆はすぐに離れてしまいます。

人は、どんなに地位が高くても、肩書きがあっても、最後に判断されるのは、その人の品性であり、人格です。その品性や人格を磨くのが、読書であり、学びです。「まず自分の身を修めること」が必要です。

今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?