アメリカでの進学は持久戦。

こんにちは。帰国子女になり損ねた@hirokonishimuraです。教育系の事をツイートすると色々反応があるので、ちょっとずつまとめていこうと思います。

今回のトピックは前月「アメリカの進学は持久戦」という煽りで書いたツイート一連です(文字数ryだったところは多少書き足してあります)。

「アメリカの大学は入るのが楽。日本の大学と違う。」という話しがこの頃目立つので留学生としてはなく現地生として大学に入った私の話し。

— Hiro Nishimura ☁️ Patreon to grow @awsnewbies! (@hirokonishimura) December 28, 2019

🎓 アメリカの進学は持久戦。

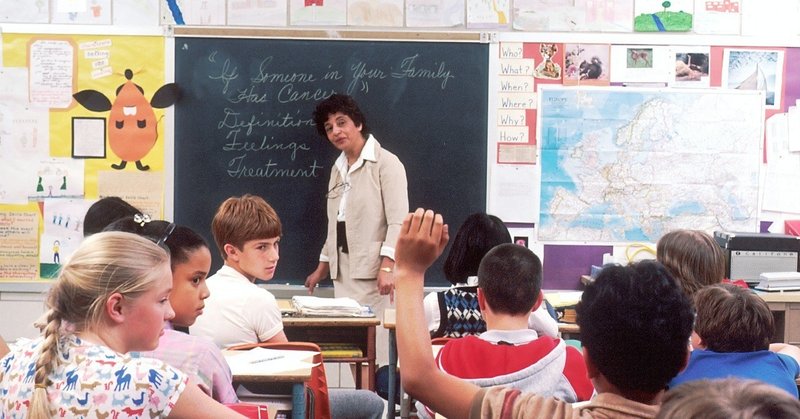

うちの学区では大学入学準備は小学校から始まった。学問だけじゃなく「全体的に」長けていないといけないという考えから。

1/

アメリカの進学は持久戦

「アメリカの大学は入るのが楽。日本の大学と違う。」という話しがこの頃目立つので留学生としてはなく現地生として大学に入った私の話し。

注意書き:「アメリカ合衆国」と言っても大きいので、これは私個人の経験談でしかないです。私はこんなところで育ちました:

- アメリカ合衆国東海岸の郊外

- 学校に力を入れている子供が多いエリア

- 20年以上前でも人種が沢山混じって住んでいた

- 大学に進学することが「普通」な認識が大きいエリア

🎓 アメリカの進学は持久戦。

うちの学区では大学入学準備は小学校から始まった。学問だけじゃなく「全体的に」長けていないといけないという考えから。

小学時代

1年生から能力別にクラス内で小さいグループに分けられる。3年生からは能力別でクラスが分けられる。GT Mathは4年から始まり、その時点で2年分の算数を飛び級する。多分この時点で日本の4年生に追いつく感じかも。

でもアメリカの算数でキツイのが、Common Core Curriclumになってから「数字を使っての計算」から「文章問題」に力を入れ変えてしまっているので、2010年代までの「算数だけは英語分からなくてもなんとか出来るよ!」と言っていた唯一の科目がなくなってしまった。

GTとはGifted and Talentedプログラムで、優秀な生徒を集めてクラスを作ってしまう。私の学区の場合は算数だけ4年生からGTクラスが有り、そのクラスに入るための入試テストが3年生で学年中で行われた。

私は3年生からオーケストラに入るオプションがあって入った。「意識高い系」のご家庭では3歳とか5歳からピアノとかバイオリンを習わせているよう。うちは勿論意識高い系では無いので、3年生でみんなと一緒に始めた。

4年生からはバンドもあり、大半のクラスメートたちはどっちかを選んでいた。勿論、楽器のレンタル代などがかかるので安易に出来ない子供も多い。学校の授業を週一や週二で30分づつぐらい抜け出して受ける感じのクラス。

中学時代

中学になるとHonors/Gifted & Talentedクラスも増え社会、数学、リーディング、理科などもランク別になる。Honors は Regular クラスより一ランク上。GTの一ランク下。という感じで、GTに最初から入れなかった子は一年Honorsを受けて、そこで成績が良いと次の年にGTに移してもらえたりした。勿論逆も全然有り得る訳で、成績が悪ければすぐさまランクが落とされる。

中学ではボランティアなども始める。「ボランティア・アワーズ」を何時間かしないと確か中学卒業できなかった。これがまた何をしたらいいのかが移民にはわからないので苦労する。スポーツチームとか何かの団体に入っていると上手いこと周りの大人が何かイベントを作ってくれてクリアできる。

色々extracurricularsも試しだす。高校でしたいスポーツとがあれば放課後にクラスを受けだす。私も習い事は色々していた方だけど、6年生でテニスレッスンを受けはじめて、それで高校のチームに入った。

オーケストラ、コーラス、バンドなどは「クラス化」するので他のクラスを抜け出して受けなくても良くなる。でも中学で楽器をするということはある程度弾けないといけないので個人レッスンなどを受け出さないと難しくなってくる。

宿題も勿論小学生時代と比べてぐーんっと増える。小学生の頃は先生がいちいち指導していたが、中学生となれば自分で宿題や課題をメモって自分でして、提出。勿論英語が困難な親に助けられるレベルは等に超えている。

高校時代

高校ではボランティア、スポーツ部活、文学部活、音楽、National Honor Society、Spanish National Honor Societyなどを放課後にかけ持っていた。

ランク別クラスはHonors/GTにAPが加わり大学クレジットを取る。APはAdvanced Placementクラスで、クラスを受けて、5月にテストを受ける。そのテストで高得点を取れると(受け入れてくれる大学のみ)大学クレジットが貰える。他の州や学区ではAPの代わりにIB (International Baccalaureate)プログラムなどがある学区も多い。これはまた違うプログラムだけど、APの様に「学力が学年より進んでいます」アピールらしい。

同級生の多くは高校入ったらバイト初めて大半は夏休みも働いてた。免許が16歳で取れるので、車が欲しければバイト。ガソリン代、友達と遊ぶお金。バイトで稼いでいた。夏休みとか集中的に働いて大学に通った時の生活費に当てる子も。

9年生の時に受けるPSATから勉強し始める子も多かった。勿論PSATというものの存在すら知らない移民の私は勉強なんかしてない。でもこれで高得点を取ると州立大学にフル奨学金で行けるらしい。(勿論そんなことは後になって知ったし、知ってたとして高得点が取れたとも思えない。)

SATは3年の時にSAT Prepクラスを放課後に数カ月かけて受けて点数稼ぎに励んだ。同級生のなかでは4年の11月まで受け直しをしてる子もいた。SATは「公平だ」とかほざいているが、勿論公平な訳ない。テストはそのテストでしかしない様な問題の解き方があって、それをお金を払ってSAT Prepのクラスで教えてもらう。勿論本を読んで勉強してみてもいいが、どれだけの16歳、17歳がそういう勉強の仕方で高得点が取れるのだろう。親に金があればあるだけSATの点数は高くなる。(テストを受けるのだけでお金かかるし。)

宿題、課題、テスト勉強は過酷レベル。でも放課後もちゃんと埋めておかないといけない。大学にアプリケーションを出す際に「団体行動ができる」というアピールをしないといけないから。その為に小学生の頃からオーケストラに入り、高校一年生から部活を頑張ってコツコツとJunior VarsityチームからVarsity チームに4年かけて上がっていく。

4年生になると部活、クラス、ボランティア、勉強の他に大学へのアプリケーションが加わる。作文の書きまくり。

小学生から無意識に始まって12年間続いてやっと大学に進学出来る。そこから学資ローン地獄にハマる子も多い。

持久戦。

追記①

ここに移民だと親の言語も習わないといけないわけで、私の場合は中学2年生まで日本🇯🇵の通信教育を受け続けていた。

これだけして私は別に全然トップスクール入ってないし、州立に通ったし。

何の為の苦労だったのかな。とは思うけど。まあ、終わったことなので。

ちなみに、うちの両親は私が高校生になる前に受けれるクラスの数が多い高校の学区に引っ越しました。クラスの数、特にGTとかAPのクラスの数、は学校によって違って、裕福な学校では何個でもAPやGTクラスが受けれるけど、そうでもない学校ではオプションが少なすぎてスケジュールに入れきれないので受けれなくなる。

ルールとして、アメリカの家の価値は学区・学校のレベルで決まる。子供がいない私たちでも、家を買おうかな。と考えだすと地元の小・中・高のレベルをみてから決めないと売ろうとした時に売れなくなる可能性がある。学校のレベルが上がると家の価値も上がる。学区が変わってしまうと家の価値も下がる可能性がある。なので、Redistrictingが起こると毎回親が大暴走する。

↓こんな風にね。

「違法」だけど、自分の両親よりいい学区に住んでいるおばさんの家に籍をおいている友達もいました。そうすると、その(金持ちの)おばさんの家の学校に通える。

追記②

① 推薦状を何枚も貰わないといけない。上司、先生、パスター、など。人脈を作っておいて書いてもらわないといけない。←やっぱり自己主張が難しい日本人の移民の子にはキツイハードル。書いてもらうには目立ってないといけないので。

② こんなスケジュール勿論共働きではキツイので子供の教育の為に仕事をやめる親も多い。無理な場合は高校で運転始めるまで習い事に連れて回るシッターさんを雇う。

③ 移民としてはやっぱり難しい。子供が友達たちがやっていることを真似するか大学入試に詳しい親友がいないと難しい。

④ やっぱりこれだけしても大半の人は州立に行ったというオチ。

⑤ 音楽・スポーツなど団体でやるExtracurricularが有力。団体行動が出来る!物事が続けられる!というアピール。

オマケ

Legacy入学ってのもあって親が名門大学生の卒業生だと優遇される。勿論移民で両親が日本の大学出た私には手に出来ないものw

私の知り合いも兄弟で両親の卒業校(Ivy League)にLegacy入学してた。

"If you're wondering why the Common App asks where your parents went to college, it's because legacy status matters in college admissions."

まとめて少々書き足してみました。

ではまた後ほど。

もし為になった!と思っていただければ、 https://ko-fi.com/hiro の方でコーヒー投げ銭していただけると嬉しいです!😊