子どものお手伝いから考える「楽しいこと」と「作業」の違い(2024/5/14 #53)

ロボット掃除機のルンバ、全国世帯普及率10%を超えたみたいですね。

私も自動化できる作業は自動化しちゃえばいいと思う派なのですが、掃除についてはあえて自動化していないのです。その理由は音声コンテンツをインプットする時間にしているから。音声コンテンツを聴くのにハマっているのですが、スマホを使える状態ですと、どうしても電子書籍を読むとか、別のことがしたくなってしまうので、あえて耳しかインプットに使えない状態を作ってます。

ところが先日、ふとしたキッカケで小学生の子どもが「お手伝いしたい」というので、風呂掃除をアウトソースすることになりました。

今回は「子どものお手伝い」を通じて感じた「楽しいこと」と「作業」の違いについて書いてみます。

「風呂掃除って楽しい」という子どもの反応

最初は「どうやってやるの?」という状態でしたが、洗剤スプレーとスポンジを渡すと、スプレーを発射するのが楽しいようで、浴槽をゴシゴシと洗い、シャワーでジャーッと流していきます。

すると次なるターゲットを見つけたのか、石鹸やシャンプーを置いている台に目をつけ、乗っかっているものをどかし、浴槽同様のプロセスで洗っていきます。

この光景を見た私は「これはイケる」と思ったので、風呂釜のカバー(追い焚きする時に熱いお湯が出てくる部分)を取り外させ洗ってもらいます。

すると今度は、浴槽の栓(浴槽と一体化しているものの、栓だけ取り外すことができるタイプ)も取り外して汚れを取っていきます。

こんな調子で勝手に給湯器のリモコン、風呂の床、洗い場の排水口など、次なるターゲットを見つけては洗っていく・・・。

私はもう監督する必要なさそうと思って、普段あまり掃除しない部分の掃除をしながら彼の作業完了を待ったのでした。

今回のラスボス「風呂のフタ」をやっつけて作業完了!

終わった後に「いやー、風呂掃除っておもしろいね」と。

どの辺が?と聞くと「色々取り外せるのがおもしろかった」のだそうです。

確かに、初めて部品を取り外す時って、少しワクワクするかも。

私にとってはハックすべき作業

このやり取りを終えて不思議な感じがしました。

私にとっては「風呂掃除=作業」という位置づけのため、それ自体に熱中する訳ではありません。とはいえ快適に暮らすには掃除をする必要はある。

必要な作業をハックする方法として「掃除は音声コンテンツを聴く時間」と位置付けたわけです。

ロボット掃除機もハックの1つですね。

ところが彼にとっては「掃除が楽しかった」と。

もう記憶に無いのですが、もしかすると私にとっても「掃除が楽しい」と思った時もあったかもしれません(いや、無いような気もしますw)

「楽しかったこと」は、いつから「作業」になるものなのでしょうか?

楽しかったことが作業になる時

それは「同じことを繰り返している」と感じ始めた時でしょうか。

今回彼は、普段触らない風呂場のアレコレを動かし、部品を外し、ゴシゴシするという経験が新鮮だったはずです。

でもこれを毎日繰り返すと、新鮮味は薄れ、ほかにやりたい事を優先したがるようになるでしょう。

歯磨きなどは良い例で、日々面倒くさがります(それでも虫歯になると困るので、この作業は習慣となるのですが)。

ドラクエだって、最初にスライムを倒した時は、興奮するかもしれないですが、レベルアップして徐々に世界が広がっていくからこそ名作ゲームな訳です。

これが「最初の町の治安を守るために、レベル99になるまでスライムを倒す」とかいうゲームだったら、絶対途中で放り出しますw

作業になるタイミングとして「承認欲求が満たされなくなった」というのもありそうです。

初めてお手伝いした時に、感謝の言葉をかけない親ってなかなかいないと思うのですが、どうでしょうか。

しかしながら親にとって子どもが手伝うことが当たり前になると、そういった言葉をかけなくなることもあると思います。こうなると「何で自分はこれをやってるんだろう」となりますね。

この構図って、社会人にとっての「仕事」にも似ている気がします。

最初は新鮮に感じた「仕事」も、いつの間にかハックすべき「作業」と思うようになる。

自分のチームのメンバーが仕事を「作業」とネガティブにとらえないよう、変化や承認を提供することも大事だと、改めて気づかされます。

(もちろん大人なのだから、自ら作業を脱する工夫が各自にも求められますし、それができないと結局作業をするだけの人、となってしまいますが)

お手伝いの効果と、継続させるために親ができる工夫

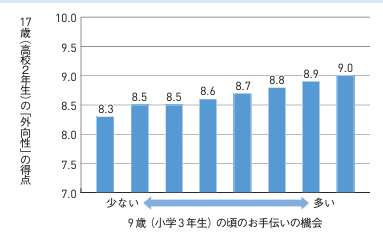

話を「お手伝い」に戻しますと、文部科学省が実施した委託調査によれば、お手伝いを多くすることにより「自尊感情」「外向性」「精神的な回復力」などに良い影響があったそうです。

では子どもたちが自発的にお手伝いするかどうかというと、やはり年齢を重ねるにつれてその比率は下がっていきます。

(ちょっと前のものですが生活協同組合が実施した調査データを引用↓)

「小中学生のお手伝いに関する調査」

ほかの楽しいこと(部活・習い事、友達と遊ぶ、ゲーム)の優先順位が上がり、お手伝いは面倒な作業になっていく、ということでしょうか。

子どもが楽しく(自発的に)お手伝いを続けてくれるのって理想の状態です。

そのために親ができる工夫が「変化」と「承認」なのだと思います。

ひとまず我が家の風呂には「風呂場のエプロンカバー(浴槽の前面についてる取り外せるやつ)」という最強ボスが控えていますw

が、さすがにそれは重くて子どもひとりでは無理なので、別のターゲットを用意しましょう。

おそらく料理などはバリエーションがあるため変化を感じやすく、「美味しい」といった反応も出やすいでしょうから承認効果もありそうです。

このようにいくつかのタスクを織り交ぜつつ、しばらくは子どもがお手伝いを楽しんでやってもらうような工夫ができればと思います。

今回は以上です!

もしサポートを頂けましたら、インプット(書籍、旅など)の原資として活用させていただきます!