h024 『MUSIC + GHOST』より「Japanese Hauntological Music Guide」

2022年12月に発行した『MUSIC + GHOST』には日本からリリースされたHauntologicな音楽を挙げたページがある。憑在論的な音楽、と主張するにはあまりにも個人的なノスタルジーに依存している選盤なので、公開には若干のもどかしさもあるのだが、ぜひ聴いて欲しいことには変わりないので今回転載する。内容をより増補して「憑在論音楽ディスクガイド」(1年以内には発表したい)に収録する予定。

『MUSIC + GHOST』の詳細や入手先については以下のリンクよりお願いします。

Hacoのソロプロジェクトになったことで、前作『Glass Tube』よりも歌曲の割合が大きくなった。この音楽が引き出してくれるものは、舶来の民芸品を見た時に感じるような懐かしさであり、心の底にある追憶のコレクションが音で描き起こされていく。2022年にLP再発されたが、2000年のCD(別ジャケット)はリミックス音源入りなのでそちらも。

Jack Or Jiveとクリストフ・ヒーマンによるコラボレーション。シンセ・ドローンとジャケットそれぞれで描かれる雪模様は、わが幼少期の記憶として残る、家の前の畑から遠くの山々まで白く染まっていた景色についてのものとしか思えない。懐かしく遠いこだまは雪が積もる音である。

一度体験したことは何があろうとも消えず終わらず裏切らず、よくも悪くも人生につきまとい続ける。不幸と呼ばれるわずらわしい思い出が積み重なっていく一方で、このどちらを向いているのかサッパリわからない音楽が自分に残り続けている事実に癒される。同じ立ち位置にある音楽は多いはずだが、このアルバムと、ヘア・スタイリスティックス名義による『Dynamic Hate』がなぜだか真っ先に思い浮かぶ。

自分の心を開いたものがなんなのか伝えられないうちは、文学(芸術)に対して無力な段階である。ゲームとしては困惑する(ディスク2の構成とか)『ゼノギアス』だが、文学としては成就し、今日も私の中で祝福されている。「悔恨と安らぎの檻にて」は記憶のグラデーションを音で表したかのように、あらゆる感情を包み込む。

「黄金時代を見逃したという感覚はどの世代にもあると思います」とジム・ジュップ。Ghost Box Recordsにとっての60年代末がそうであるように、『lain』が風景の一つであった90年代末の空気こそ私に憑いてまわるものである。未来は終わりなき一つの道であり、仲井戸麗市のギターはそこで鳴る風の音のようなものである。

ラジオ番組『ナイトワープ』内の飯野賢治との対話にて「鉄の塊を空に飛ばすなんて無茶だけど、それでも人は飛ばすわけですよ」と話していた砂原良徳。テクノロジーへ素朴な期待が抱かれていた時代の残響とは、The Advisory Circleが今も探求し執着するものである。空が人類共通の通路あるいはプラスチックがすべてを解決するといった大戦後的な楽観は、言うまでもなく現代において呪いであり、本作をアヴァンギャルド・ミューザックたらしめる。

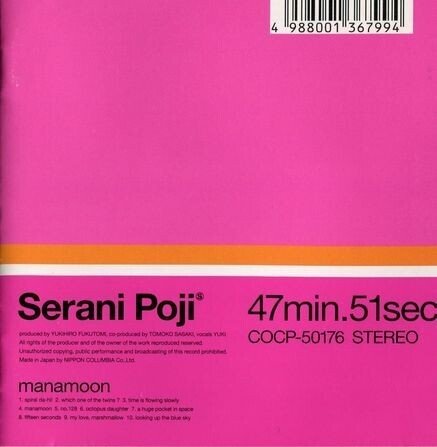

ゲーム『ROOMMANIA#203』内にポスター1枚と音源だけで登場し、現実世界でもアルバムをリリースしたセラニポージは、早すぎたボーカロイド、lo-fi hiphop動画サムネイルの女の子、ひょっとしたらヴァーチャル・ライバーである。意味不明な歌詞が音楽によって甘く味付けされたシュルレアリスティック・ポップ。

強い雨の日に行なわれたライヴを転換中の時間含めて記録した本作は、録音を監督した宇都宮泰と演奏者・聴衆一同が居合わせた奇跡的なひと時の痕跡であり、事象としての雨を音響として受け取ることの(そして、それを当たり前のように行なっている我々の)過激さに気付かせてくれる。その後去来するものは、同じ雨とライヴが二度とない事実と、それを記録する録音という行為に対しての畏怖のような感情=懐かしさである。

「インターナショナル・モッド・アンセム」と名付けられた数十秒のノイズ、横山剣の「ローマを見てから、死ね。」による幕引き、その余韻としての「グッバイ・グルーヴィ」が描く喪失の念は、2003年時点のモッズか、はたまた世界へのそれだったのか。現行バンド、ジーノ・ロンドン・ポップはYoutubeに60年代の音楽番組風MVを淡々とアップロードしており、あいさとう流憑在論のあらわれかと思ってしまう。

近年の坂本慎太郎のソロを聴いていると、今ゆらゆら帝国を振り返るならば本作しかないと思ってしまう。Boards Of Canada『The Music Has The Right To Children』的な恐怖と心地よさのブレンドは、坂本ソロ『物語のように』でも如実に表れていた。雑踏がコラージュされた「つぎの夜へ」がいい。

311からの数年間にノスタルジーを感じ始めたのはここ最近のことである。現実に大きな変化は何一つ起こっていないのに、あの時期に自分の内側で反響していた混乱はいつの間にか消えてしまっていた。粗い音像と曖昧なおとぎ話風の歌詞(に徹し切れていないところも含めて)を持つ本作は、明快であることへの苛立ちと、それを認めることの狭間で身をよじる快感を思い出させてくれる。

失われてしまった風景や時間を目指すことは、すなわち消失点に到達しようとすることである。ロバート・ヘイは力むことなくそこへと達しかけた作家であり、その過程で得た彼の答えが2022年『Human Remains』と音楽からの引退という決断であった。そして終わることも芸術であり、その道程に過ぎない。これはサイレン・レコーズ最高のリリースにも数えられる。

作家本人の像が全然浮かばないゆえに、風景と溶け合ってくれる音楽、つまりはライブラリ音楽の未来の一つ。夜中にたまたま知らない邦楽を耳にした時が人生のセーブポイント的場面だったとして、そこで聴いたのが(ブリッジが気持ちいい)「シゴトップス」だったら嬉しい。

フィールドレコーディング、アップライトピアノ、所蔵されていた過去のレコードなどから切り取られた音とムードのコラージュ。微かなエソテリズムを含むアンドリュー・チョークといった作家ではなく、エゴを取り払おうとする(そして、それが何よりの個性となる)ジム・オルークの試みに組している。明滅を音で描き出したかのような時間は、風景に蓄積された記憶そのものである。

エスカレーターを捉えた本作のジャケットや、後年の『The Waiting Room』というテーマから、近年のPhewは「場所」を意識している向きがある。だが、廃墟のための音響を鳴らすPye Corner Audioや、海岸都市の退廃に依拠するヒプナゴギック・ポップと比較するには、本作はあまりに暗く、怖すぎる。このトラウマ的な音響は、むしろ聴く者を場所から切り離すものではないか。

(本当かどうかは知らないが)シカゴ在住であること以外は詳細不明のビートニク風人物によるスポーンクンワード、すなわちビート・ビートな音楽たち。表象は背景を見せることなく飛んでくる。それはロッド・マッケンが朝目覚めた時にオレンジジュースを讃えるように。

フォーリー的具体音とノイズを組み合わせたかのようなモザイク音楽には、Belbury PolyやThe Focus Groupらとの近似がある。聞き覚えのない音をとっさに理性で解釈しようとしながら、そうすることで取りこぼしているものがあることにも気付いている。こうしたサブリミナル的な不安に感じるノスタルジーは、周囲の鮮明すぎる事象全部によって日々去勢されている。

The Focus Groupことジュリアン・ハウスはライブラリ音楽に潜む魅力を、「風景に溶け込むことでその見え方が変わること」だと話している。秘匿的だが何かしらの意志が働いているFALの音響は、JGバラードが言語で照らし出した、都市にこそ宿るオカルト的な気配をあぶり出す。

方々で採取した「場所」の記録のコラージュから事物の痕跡(物語的なもの)を引き出すLeo Okagawaの手法は、奇しくもFolklore Tapesの音楽とシンクロしている。横浜港周辺のフィールドレコーディングに電子音をミックスした本作は、定点カメラのピントや色彩が一瞬乱れるような、些細だが確かな認識の枠外しを生むリミナル・スペース的音響だ。

「Micro-density Music」は不協になりそうなところをメロディで軌道修正され、再び起点へと戻される。ジャズがベースにあるライブラリ音楽が起こすこの種の錯覚は、この音楽においては歌詞にもあるようにデヴィット・リンチと称した方がいいのかもしれない。音楽や映画に触れて混乱する、そんな少しスノッブな欲求が枯れてしまうまで聴き続けたい作家。

内側に宿っている神にあたるものを手がかりとすること、つまり自分に正直になることで真実を生き抜いていく日本的な感性が静かに爆発した作品。一方通行的に流れゆく感性が、つまづくことなく進んでいくのは奇跡と呼ぶに値する。

過去の作品には「New Nostal Music」というコピーが添えられていた。過去、いまここにないものに由来する不充足が結集し、意に沿う懐かしさを見つけ出すための抵抗としてnostolaの音楽はある。表面的で卑小にさえ聞こえるかもしれないが、そんなことを考えて嬉しくなっている頃には陽が昇っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?