[告知]FEECO magazine vol.2 Francis CastleとClay Pipe Music スモールプレスのサウンドトラック

4月末に刊行する(したい)自誌『FEECO』vol.2ではいくつかのジャンルにおけるサウンドトラックを特集しており、グラフィックノベルの項ではロンドン在住のイラストレーター兼音楽家・フランシス・キャッスルと、彼女が運営するClay Pipeレーベルを取り上げている。というより、本誌で「グラフィックノベル」のセクションを設けることにした理由がフランシスとClay Pipeなのであった。告知を兼ねて今回は同記事の一部を公開する。

2019年に発行されたフランシス作のグラフィックノベル『Stagdale』は、本の発売と同時にそのサウンドトラックもリリースされ、後にソノシートまで作られている。

以下はフランシス・キャッスル『Stagdale』の1ページ。英国郊外の村・スタグデイルに引っ越してきた少女キャシーが村の伝承と神秘に触れていく物語だ。2020年3月の時点では導入となる第1話が発行されている。

筆者が最初にフランシスとClay Pipeのことを知ったきっかけは2016年にリリースされた『Through Passages Of Time』だ。アートワークとピッタリの音楽に興味を引かれ、それらが同じ作家によるものだと知って驚いた。その後レーベルの公式サイトに行ってみれば、当時の時点でアナウンスがされていた『Stagdale』と、過去にリリースしてきた作品が持つ鮮やかなヴィジュアルに魅入られてしまったのである。興味と関心はすぐに作り手であるフランシス・キャッスルへと向いた。

2000年代に出版社勤めからフリーランスのイラストレーターとなったフランシス・キャッスルは「仕事以外の」表現の場を望んでいた。そのアイデアが自主レーベルであり、かねてから音楽も作っていた彼女にとって最適なプラットフォームだった。

フランシスにはDIY精神のエクストリームとなる二人の人物がいた。一人は英国スモールプレス文化の先駆者とも言われているレナ・ガーディナー、もう一人はSecond Languageレーベルのグレン・ジョンソンだ。

レナ・ガーディナー(1929-1999)は自分が住んでいた英国郊外・ドーセットの風景画や歴史的建造物をを描き続けていた作家で、特筆すべきはその作品を自分の手で冊子にしていたことである。一部ごとに手作りなので、当然同じ冊子は二つとして存在しない。

その名と作品が広く知られるようになるのは晩年のことであった。90年代に入ると後の世代からの評価が高まり、いくつかの画集が出版された。

グレン・ジョンソンと彼のSecond Languageは音楽レーベルとしてのロールモデルになった。ジョンソンはPiano Magicの中心人物として知られており、同グループは4ADからもリリース歴があるベテランだ。メンバーの出入りが激しく、ジョンソンを中心にしたプロジェクト、表現の場と称した方が正しいかもしれない。Second Languageは小規模ながらジョンソンの意志を100パーセント反映させたリリースを実現している。Clay Pipeをやる上で大きな刺激になったとフランシスはインタビューでも話している。

2010年10月、フランシスは自身が音楽を発表する時に使うThe Hardy Tree名義でCDr『The Fields Lie Sleeping Underneath』を100部限定でリリースした。これがClay Pipeのリリース第一号で、帯つきハンドメイドのケースにCDrと小さなイラスト冊子が付いてくる仕様はすでにClay Pipeのディレクションが確立していたことを裏付ける。

中身はトラッド・フォークと60年代電子音楽(Radiophonic Workshopのような実験的サウンドスケープさえ確認できる)、が溶け合い、喜びまたは哀しみがにじみ出るようなメランコリーをもたらす音楽だ。筆者が初めて耳にした時はThe Durutti Columnを連想した。それも音だけではなく、『LC』のようなアートワーク含めてである。

自分が良いと思った作家のレコードを出すこともフランシスの理想であったため、次にリリースしたのはサラシングというデュオの音楽だった。これもハンドメイドケース付CDrというフォーマットがとられており、100部限定かつ一点ごとに異なるカバーだったようだ。

3つ目のリリースは憧れのSecond Languageと共同で出したTyneham House。レナ・ガーディナーが住んでいたドーセットにある小さな町で収録したフィールドレコーディングを素材にしたサウンドは、音だけでもヴィジュアルを喚起させる。

2020年の時点でClay Pipeのリリースはほとんどがレコードである。アナログ・メディア再評価が激しくなった2010年代だが、フランシスがレコード(スリーヴ含)という媒体を選んだ理由は商業的なものではなく、アートのフォーマットとして最適であるものだという認識からだ。これははレナ・ガーディナーのような作家の世代にはないものである。音楽を持つ絵画という形容はレコード・ジャケットを称える上で頻繁に用いられるが、ことClay Pipeほどそれがふさわしいものもないだろう。

オブジェクトとしてのレコードに重きを置いたディレクションと少部数でリリースし続ける姿勢は、フランシスやアーティストたちが持つスモールプレス文化への敬意の表れだろう。筆者はこれに加えて、2010年代の光景の一つであった「売るための」レコード濫造に対して抗っているようにも見えた。

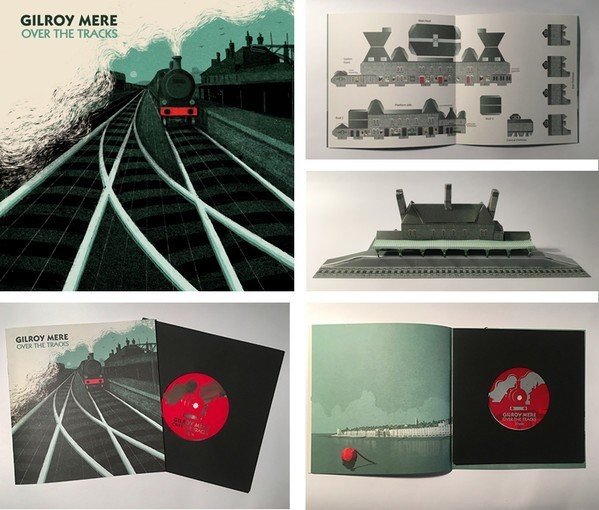

デザインにも長けているフランシスらしく、レコードに目を引くオマケが付いてくることも珍しくない。2020年3月にリリースされたギルロイ・ミルの『Over the Tracks』には機関車のカットアウト付ブックレット(飛び出す絵本のようなもの)まで付いてくる。

古い絵葉書、チャリティショップの一角で売られているようなそれを思い起こさせるアートワークはそのまま作者たちの身近な記憶に結びついている。たとえばギルロイの『The Green Line』は実在する英国のバスをテーマにしたものだし、リテップ・フォロの『Galactic Sounds』は60年代における宇宙のイメージそのものだ。

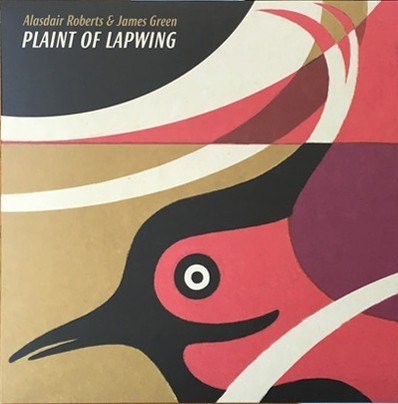

先でも書いたようにClay Pipeの音楽はアートワークそのままである。それを一語で説明するならばヴィンテージ(あるいはノスタルジア)がふさわしいだろう。『Galactic Sounds』はFarfisaのオルガンが、The Hardy treeの『Sketches in D Minor』ではムーグがそれぞれ主役である。ヴィック・マーズやアラスター・ロバーツらが弾くギターもニック・ドレイクやシャーリー・アンド・ドリー・コリンズの世界で鳴るそれに連なるものだ。特にアラスター・ロバーツが、シャーリー・コリンズの異端的後継者であるCurrent 93でギターを弾いているのは美しい偶然だ。

類は友を呼ぶのか、Clay Pipeに出入りするアーティストの中には個人のレーベルを構えている者もいて、そこもClay Pipe同様にヴィンテージ色の強い世界観である。Clay Pipe4枚目のリリース『Shapwick』の作者であるジョン・ブルックスは2010年にスタートさせたCafe Kaputという自主レーベルからマイペースにリリースを重ねている。音もシンセサイザー・ミュージック、Radiophonic Workshopにノスタルジアを注いだようなそれである。最初のリリースである『Electronic Music in the Classroom』はジャケットだけでレーベルの方向性を宣言していると言えよう。

Clay PipeもCafe Kaputもアナログ・シンセによる抒情的なドローンを多数発表しているが、2010年代のモヂュラー・シンセや日本の環境音楽を筆頭とした80年代アンビエントの再評価と合流することはなかった。こうした西欧的ノスタルジアは、アジアやアフリカに向けられた「再発見」視点の対象外であるからだ。要は「懐かしさ」の像としてはステレオタイプなのである。

2020年1月、ポール・ウェラーが音とジャケット両方の意味でアブストラクトなコラージュをGhost Box(StereolabやPrimal Screamのジャケットを手がけるJulian Houseらが2004年に設立)からリリースした。Ghost Boxもヴィンテージと称されるようなデザインに凝ったレーベルであり、Clay PipeやCafe Kaputの先輩ともいえる存在だ。しかしClay PipeはGhost Boxと比べると、だいぶ引っ込み思案である。わかりやすく言えばポール・ウェラーのレコードを出すようなことはしないということだ。勝手ながら筆者はそこがとってもスモールプレスらしいと考えている。

レーベル名の由来が粘土製パイプ、道端に落ちていたそれにあやかって付けたことを考えると、それも言いすぎではないだろう。森の中に落ちていたパイプあるいは中古書店の片隅にある絵葉書のように、Clay Pipeのレコードは誰かと出会う日を待っているのである。

※本誌ではClay Pipeの各リリースや『Stagdale』の紹介記事なども収録されています。

http://atochi.sub.jp/WEB/HD/FEECO/vol2.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?