【じーじは見た!】 前編:デジタル臨調を覗いてみた⁉

心はZ世代! 身体は還暦過ぎた昭和人! Z世代応援団のじーじです⁉

菅さんが首相として実現したことって結構沢山あるのに、政局に持ち込まれてしまって「2050年カーボンニュートラル宣言」「デジタル庁の発足」「コロナ対策でワクチン接種を総務省使って政府が司令塔」などのレガシーが高く評価されることはありませんでした。

トップが未来のありたい姿を示すことで世の中の動きが一変した「カーボンニュートラル宣言」、行政の縦割り体質に一体化の動きが出てくる契機になったデジタル庁、「どうせできやしない」と言っていたマスコミがぐうの音もでない一日150万ワクチン接種の実績、どれも菅政権を正しく評価していたとは思えません。

その中でもじーじが期待したのはデジタル庁!

そのデジタル庁が主管庁として今岸田首相をトップに始まっているのが「デジタル臨調」! 期待したいですね⁉

今回はこの3月末までに3回開催されたデジタル臨調の資料から何が話し合われているのかを覗いてみることにしましょう😊

✅デジタル臨調は何のための集まり⁉

デジタル臨調(デジタル臨時行政調査会)の目的って何なのでしょうか?

第1回の会議で事務局から示された「論点」に目的が整理されています。

つまりデジタルを上手に活用していく社会づくりにそぐわなくなっている現状の法律や行政組織の改革提案をまとめることが臨調の目的という訳です。素晴らしい!

法律がデジタル活用に適していないとデジタル化は進みません。だから「規制改革」が必要です。

そしてデジタルを使いこなす行政組織にするためには「行政改革」も必要です。

そうやってデジタルを活用する基盤(法律と行政の体制)ができて初めて経済社会制度がデジタルを中心に回り始める「デジタル改革」が進むという建付けなのです。 嬉しい!

じーじはいつも言っていますが「国民の意識を変えよう」の掛け声だけでは人々の行動は変わりません。法律を作らないと行動も意識も変わりません。

行動が変われば意識も変わってくるのです。「プラスチックの使い捨てはいけないよねえ」ではなく「レジ袋を有料化」という法律を作ることで国民の意識が変わってくるのです。

✅いつものようにまずは臨調のメンバーを確認しておきましょう⁉

会長: 内閣総理大臣(岸田首相)

副会長:デジタル大臣(桐島大臣)

内閣官房長官(松野官房長官)

構成員:

総務大臣( 金子大臣)

経済産業大臣 (萩生田大臣)

金丸 恭文(フューチャー株式会社 代表取締役会長兼社長)

宍戸 常寿(東京大学大学院法学政治学研究科 教授)

髙島 宗一郎(福岡市長)

綱川 明美(株式会社ビースポーク 代表取締役社長)

十倉 雅和(日本経済団体連合会 会長)

夏野 剛(株式会社 KADOKAWA 代表取締役社長)

南場 智子(株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役会長 )

村井 純(慶應義塾大学 教授)

いつも会議メンバーを見た時に若くないなあと思ってしまうのだけれど、今回は、福岡市長でありながら行政のデジタル改革を引っ張っておられる髙島市長や日本の「インターネットの父」と言われている村井教授、「情報社会と法」が研究テーマの宍戸教授らの意見が反映されるのならと期待できるなあと思っています。

✅第2回会合の宍戸委員提供資料に全体像が⁉

デジタル化というのはツールであって目的ではありません。

何故デジタル化が必要なのか?というと、国家・政府も企業・個人も時代の変化と共に役割が変わってきているから必要なのです。

「2050年カーボンニュートラル」なんて日本はできっこない。

その理由をとうとうと述べることは案外簡単で電源構成において「原発」が必要なのに政治が原発から逃げているし、再生可能エネルギー(太陽光・風力発電)に向かない国土で価格競争力がヨーロッパに比べて劣っている等々、そこを批判するだけなら素人のじーじにでもできます。

でも批判だけではイノベーションは起こりません。

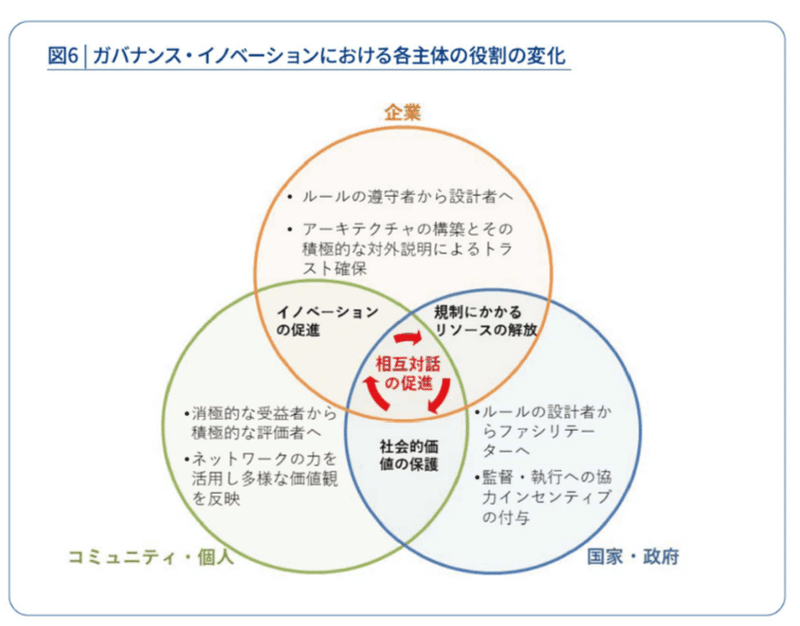

この役割変化の全体像の図には本当にいい事が書いてあります。

国家や政府は「ルールの設計者からファシリテーターへ」変化し、

企業は「ルールの遵守者から設計者へ」変化し、

個人は「消極的な受益者から積極的な評価者へ」変化していく時代なのですよと宍戸委員は説明されています。

もしそれができれば地球環境と調和した社会をイノベーションの力も借りて創れそうだなとじーじは思いますし、実際に世界中で起こっている動きなのだと思います。

クソくらえ「前例踏襲」「決断先送り」社会という訳です。

4月1日に施行された「プラスチック資源循環促進法(プラ新法)」なんかもファシリテーター的な法律です。

つまり官僚さんが事細かなルールを決めて企業が遵守するという「お上が言うとおりにやっていればいい」時代は終わりましたよという法律の建付けです。

▼プラ新法に関する記事はこちらをどうぞ👇

法律の範囲内で環境保全はするけれどもルールで決められていないのだから「地球環境に最大限の負荷を掛けて我が社が儲けて何が悪い」という企業行動(法律の抜け穴を見つけて儲ける)は軽蔑される時代になりました。

地球環境と調和した経済活動ルールを自らが設計していくような企業を評価(尊敬)する変化です。それを個人も評価しやすくしてしまう基盤が「デジタル」なのです。

これを中小企業に求められるときついですよね。

デジタルで言い訳できなくなります。

労働分配率において社員の給与は安く、一部の創業者一族にだけ多額の役員報酬が払われていることが簡単に見えてしまうかもしれません。

そういった中小企業オーナーは議員の後援会に入って「最低賃金上昇反対」を先導しているといった情報までがデジタルで丸見えになったりして?

宍戸委員の示してくれたデジタル化の狙いの全体像を理解した上で後編では他の委員の資料を見ていきましょう。

☆☆☆

▼デジタル庁発足から僅か半年で、待望の若いプロのデジタル監が就任しました。浅沼さん、頑張ってください。期待してますよ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

よろしかったら「スキ」🤍ポッチンをお願いします😊😊

コメントなんかいただけたら、飛び上がって喜んじゃいます😂😂

▼昨年のこの予想は大当たりだったみたいです😊

▼Z世代応援団のじーじをよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?