だれでも通になれる隈研吾学(考察/角川武蔵野ミュージアム)

2021/9/26迄、東京国立近代美術館にて、隈研吾展〜新しい公共性をつくるための猫の5原則〜が開催されていました。国立競技場を手掛けたことで、近年その作品の数は急増しており、隈さんに興味を抱く方は少なくないと思います。今回は、2020年の紅白において、YOASOBIがライブパフォーマンスを行ったことでも知られる、代表作のひとつ「角川武蔵野ミュージアム」を通して、隈研吾学を紐解いていきます。

【隈研吾と負ける建築】風景に溶け人に馴染む

隈さんの作品といえば「木」を想像する方が多いのではないでしょうか。氏は、木をはじめ、石・ガラス・竹・瓦など、様々な自然素材を用いて、土地に根付いたアイコニックな建築をつくることを得意としています。

角川武蔵野ミュージアムは「石」の建築です。内観のインテリアは木調ですが、外観はどっしりとした石の塊として現れています。

商業施設では特に、人を呼び込むためにアイコン性の高い外観が必要とされます。そして、アイコン建築は周囲からその存在を際立たせるために、周辺環境(都市や自然)との連続性が途切れやすくなります。たとえば、無印良品で整えたお部屋のなかにド派手なピンク色の机を置いたら、机は際立ちますが、部屋全体の雰囲気は台無しになってしまいますよね。目立てば目立つほど、周りと調和しにくくなるというわけです。

隈研吾著「負ける建築」では、周辺環境の諸条件を受け入れる弱さこそが、20世紀的な周辺に勝つ建築から脱却する手掛かりとして示されています。

勝つ建築とは先程のピンク色の机。奇抜で周囲から際立つことだけを考えてつくられた建築です。

2020年に出版された「点線面」では、建築をいかに人や周辺環境に対して、適した解像度に分解していくかが「負ける建築をつくる手法」として論じられています。

つまり、「負ける建築」とは周辺環境を受け入れ、建物を周辺環境に合う、適切な解像度に分解することで、風景に溶け込み、人に馴染ませることを意味します。

それらを踏まえて、角川武蔵野ミュージアムという、高さ39.65メートルにもおよぶ大きな石の塊をみると、勝つ建築なのでは?と疑問に思うかもしれません。

しかし、角川武蔵野ミュージアムは紛れもなく負ける建築です。

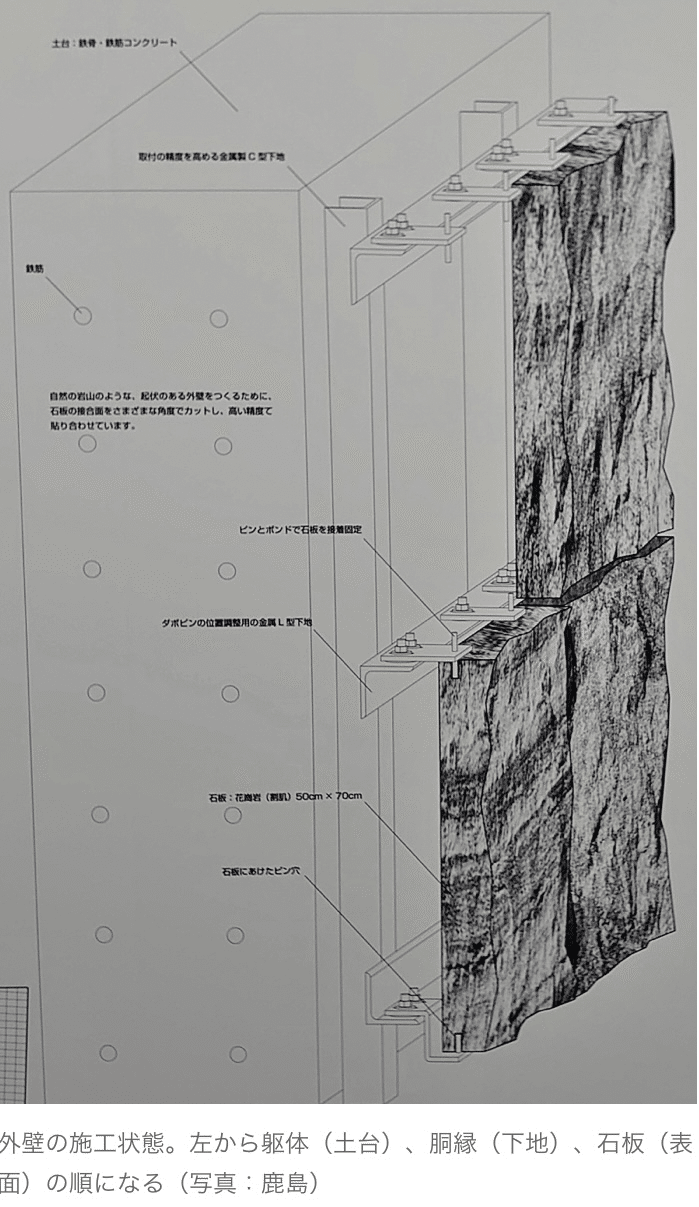

実際に、住宅地や森林の近くにある、同ミュージアムに赴くと、建物の足元に近づき見上げるまで、その巨大さに気づきにくいように設計されています。建物に近づいても、大きさに圧迫感を感じないどころか、親しみやすさまで感じるでしょう。それは、人や周辺環境のスケール(大きさ/寸法)にあわせて、外観のかたちを操作しているからです。大きな石の塊を60面以上の多面体【面】に分解し、さらにひとつひとつの面を700mm×500mmの石板(花崗岩の板材2万枚)で【点】に分解しています。結果、風景に溶け込み、人に馴染むような、パラパラとした解像度を獲得している訳です。

遠景(遠くからみた姿)では巨石として街や自然に溶け込み、近景(近くから見た姿)では粒度の細かい石のテクスチャー(模様や質感)が人に馴染む。解像度を上げるにしたがって、人に親しみやすいスケールに変化していくことが、負ける建築の真髄ではないでしょうか。

隈研吾氏曰く、「関東ローム層で覆われ、作物が育ちにくい武蔵野を緑溢れる大地に変えた人の力、土地のエネルギーを形にした」という角川武蔵野ミュージアム。

つまり、地殻の隆起を武蔵野の新たな歴史的コンテクストに位置付けることで、高いアイコン性を担保し、周囲の森林・住宅地・神社・人のスケールにまで調和する、紛れもない「負ける建築」です。

【隈研吾と量子力学】点線面と解像度

ここでご注意頂きたいのは「負ける建築=適した解像度に分解する」は私の解釈であること。なぜその解釈に至ったかといえば、氏が著書「点線面」のなかで「量子力学」を持ち出しているからです。

まず、人間の住む宇宙は、無限の次元を持つ空間に浮かぶ三次元の膜だといいます。物理学者大栗博司氏曰く、蟻にとっては縦横無尽【二次元】に駆けることができる水やりのホースも、鳥にとっては横に移動できる止まり木の線【一次元】でしかない、と。要するに、量子力学で示されている事象は、主体(蟻や鳥)と客体(ホース)の距離や、スケール差によって、次元が相対的に変化する「次元観」というわけです。

建築も、小さいものが大きくなっていくのではなく、大きい物の中に小ささを発見して、小さい物のなかに大きさを発見する、その共存【振動】が主題であり、主体(人や都市や自然)からみて、客体である建築が、点にも線にも面にも変わるという理論です。

点や線は密集しすぎると面になってしまい、離散しすぎるとひとつの集合として認識できなくなってしまう。面が大きすぎるとヒューマンスケールを逸脱してしまい、小さすぎるとそれは点になってしまう。

よって、ヴォリューム(建築の大きさ)を最適な解像度(距離やスケール差)に分解していくこと=建築が点線面を行き来する(超弦理論)ための手法となり得るわけです。

角川ミュージアムは、建築が点線面を行き来する様子を、動線の中で、つまり建物に近づいたり遠ざかったり周囲を歩いたりすることで、体感できるのではないでしょうか。

また、本建築内部のメイン空間、YOASOBIがパフォーマンスを行った「本棚劇場」には約3万札の蔵書が並んでいます。ここでは「本」という粒子を建築素材として扱うことで、高さ8メートルのホールを人のスケールにまで落とし込んでいます。

余談ですが、建築内部の図書館と、同敷地内のサクラタウンにある角川書店は、五感に訴える本の陳列方法を採用しています。科学、小説、芸術、雑誌のように一般のジャンルで分けず、「個性で勝負する」という変わったジャンルで、関連した本を並べています。感覚的な本のランドスケープが形成されており、本探しの旅を楽しく行えます。

【隈研吾とアニミズム】神社と御神体

敷地内にある神社も隈さんが手掛けたものになります。大きな石の塊の目の前に神社が鎮座することで、石(角川武蔵野ミュージアム)が御神体(巨石)としての意味性を帯びてきます。角川武蔵野ミュージアム(石の塊)の建築内部は、洞窟のような本の迷路になっており、御神体の中で胎内巡りと同意の体験が行えます。笑

この神社は、千木(屋根の上のV字の飾り)の雄と雌(先端の形状)を混ぜ、かつシンメトリーが崩れた平入りの流造。神社のデザインセオリーから逸脱しています。そこに至る鳥居の連続も必見。また、武蔵野坐令和神社と書いて、「むさしのにますうるわしきやまとのみやしろ」読むそうです。

【隈研吾とモニュメント】建築か彫刻か

ここで、角川武蔵野ミュージアムは「彫刻的な建築か、建築的な彫刻か」について、私自身葛藤があったので、その経緯についても触れたいと思います。

私を悩ませたのは、外観と内観が乖離しすぎているということ。外観は石で、内観は木。素材だけでなく、くねくねとした洞窟のような内部体験は、外観から全く想像つきません。

自身の中で、建築は外観が内観を表していることが必要十分条件だという信条があり、外観と内観が異なる角川武蔵野ミュージアムはモニュメントに近いのではないかと考えていました。

岡本太郎作「太陽の塔」をご存知の方は、角川武蔵野ミュージアムとの類似性にお気づきではないでしょうか。太陽の塔はアイコニックな外観に3つの顔を持ち、内部は空洞になっています。外観のイメージから切り離された内部空間では、それぞれの顔になぞらえた体験が行えます。

「彫刻的な建築か、建築的な彫刻か」でいえば太陽の塔は後者といえるでしょう。つまり、太陽の塔はモニュメントです。

ファサード建築といったものがあります。ファサード(外皮/建物の正面)の名の通り、人から見える部分のインパクトを高めて、周囲より目立つこと(アイコン建築)を目的としています。銀座に並ぶ、きらびやかな建物の外壁を思い浮かべるとイメージしやすいと思います。これらも、ほとんどの場合、外観と内観が異なるため、類似事例とします。

しかし、ファサード建築を、建築的な彫刻=モニュメントと答える方はいません。では、建築とモニュメントの決定的な違いはなにか。

その答えは、上述した、人や周辺環境のスケール(大きさ/寸法)にあわせて、外観のかたちを操作しているかどうか、だと結論しました。

太陽の塔はその円錐のような形状の特性上、下から上に向かって、太陽の顔(又は黒い太陽)から黄金の顔へと視線誘導を行います。しかし、その形状の決定に周囲のスケールは関係ありません(構造・コストは除く)。

対して、ファサード建築や、角川武蔵野ミュージアムは、周囲のスケールによって、かたちづくられた「彫刻的な建築」といえるでしょう。

【まとめ】

今回、隈研吾学の教材として、どちらかと言えばわかりにくい、角川武蔵野ミュージアムを用いました。

同じ「石」の建築であれば、「石の美術館」の方がわかりやすかったでしょう。石の美術館は、同氏がはじめて石を素材とした作品で、積んだ石の隙間から降りそそぐ光が、美しい内観をかたちづくり、外観にもそのまま現れる構成です。石の隙間についても、ガラスをはめ込むのではなく、薄くスライスした大理石を用いるほど、徹底して石を使っています。

石の美術館を設計していた頃の同氏は、コンクリートの上に薄い石を貼りつける、一般的な工法に対して批判的でした。石(や木)の本質を抑圧してしまうから、だそうです。

角川武蔵野ミュージアムはコンクリートの上に薄い石を貼り付けたもの。上記を批判していた彼が「石のテクスチャー(模様や質感)を活かすこと」で、建築を点線面に分解し、同工法の可能性を探った新たな試みとなります。

以上、隈研吾学を語る上で、本作は避けて通れないと考えた次第です。本記事を通して、隈研吾さん、並びに建築について興味を持って頂けたら幸いです。

一部画像引用元

引用図書

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?