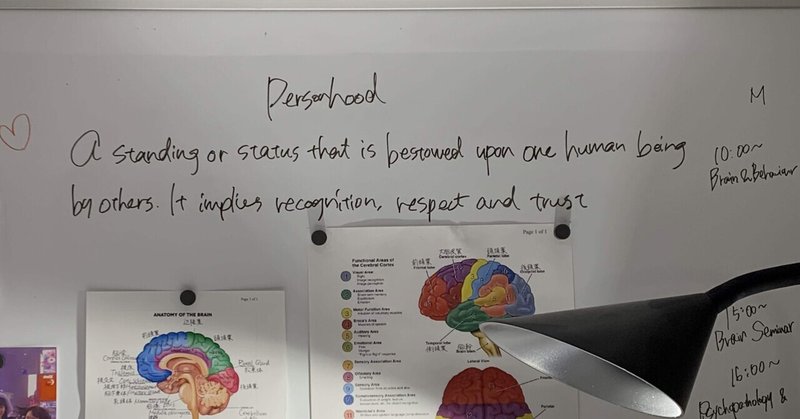

Personhood

授業の中で、いいなと思う概念に触れることが時々ある

personhoodもそのひとつ

精神病理学と臨床心理学(Psychopathology and Clinical Psychology)っていうクラスで、その日は認知症がテーマだった

イギリスではもともと癌に次いで認知症が死因第二位で(最近COVIDが抜いたらしい)、認知症と生きる人や家族にどう向き合うかがポピュラーな研究テーマになってるらしい

認知症にも要因によって種類がたくさんあるけど、医学的な治療法(でいいのかな?日本語でどう言っていいかわからない)がないから、神経ダメージと心理学的要因の相互作用の結果とみなして、care theoryが何個かあるんだよね

そのひとつが personhood

a standing or status that is bestowed upon one human being, by others. It implies recognition, respect and trust (Kitwood, 1997)

直訳すると「人であるということ」なんだけど、認知症ケアの文脈だと「人格や歴史への敬意、信頼を大切にする態度」みたいな

認知症ケアにはタブーが多くあって

背信行為(ケア側の都合で嘘をついて宥めない)、権利剥奪(できることを信じない)、幼稚化(sweetheart, dear, darlingなどと呼びかけない)、無視、告発…など

どれも人権意識は前提に、認知症と生きる人はすでに長い人生を生きていて、彼らの豊富な経験と知識をリスペクトすべきだっていう意識が働いてるんだよね

それがpersonhoodで、認知症に限った話じゃなくて対人関係でも当然あるべき姿勢だよねと思った

最近信じられないニュースも多いしさ

日々いろーんなルーツとかバックグラウンド持つ人達と接して、「どんな経験がこの人の為人を作り上げたのかな」とか「あの行動の真意はこういうことだったんだな」とかまあまあ考えるから

超基本的なことだけど襟元正されたな?ということ

でした

読んでくれてありがとう!Have a lovely day :)

—————-

授業で面白いと思うことたくさんあるから、課題なくて余裕がある時にちょこちょこアウトプットしていこうかな

なんせ膨大だからまじで忘れる

あと最近サッカーが認知症発症の確率上げるっていう研究もあるらしい(ヘディングがよくないんだって)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?