15.天照大神と伊勢神宮

持統天皇は「天照大神」という名をどこから取ってきたのでしょうか。敏達天皇の時に大和に日祀部が置かれましたが、その場所が纒向遺跡の4棟の大型建物跡が見つかった場所のすぐ西側の他田(おさだ)であったとされ、現在は他田坐天照御魂神社が鎮座しています。またこの地は敏達天皇の訳語田幸玉宮(おさたのさきたまのみや)があった場所とも言われています。神社から見ると立春や立冬の日の出の位置は三輪山山頂付近、春分・秋分の日の出は巻向山頂上付近となり、日読みの地であったとの指摘もされています。主祭神は天照御魂命です。どうやら「日祀」、「日読み」、「天照」は何らかの関係がありそうです。

津田左右吉氏は『神代史の研究』において「日が天にあって此の国土を照らすといふ自然界の現象と、皇室が此の国を統治せられるといふ政治形態の上の事実との間の並行を認め、此の二つを結びつけて皇室を日に擬したのであって、そこから日そのものとしての日の神が皇祖神とせられるようになった」と述べています。日神は天にあって国土を照らすから皇祖神とされた、というシンプルな理屈に納得です。天にいて国を照らす偉大な神。持統天皇はまさにこのような発想によって「天照大神」の名を考え出して日神からの改名を決めたのでしょう。

ここから先は

3,410字

/

1画像

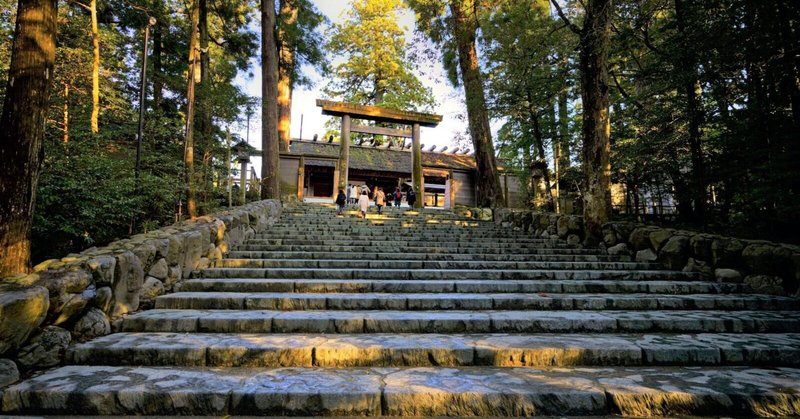

天照大神の誕生と伊勢神宮の成立

300円

天照大神はいつ頃、どのように誕生したのか。その天照大神が祀られる伊勢神宮(皇大神宮)の成立はいつ頃なのか。「古代史構想学(実践編6)」で整…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?