2.日本書紀の天照大神

『日本書紀』では天照大神が様々な呼称で記されます。『古事記』では一貫して「天照大御神」と記される一方、『日本書紀』においては49カ所に登場する「天照大神」のほか、「大日孁尊」3カ所、「大日孁貴」2カ所、「天照大日孁尊」1カ所、「日神」33カ所という具合です。(これとは別に垂仁紀において天照大神の意味で「大神」が2カ所に出てきます。)

天照大神は神代巻第5段で初めて登場します。第5段本文には、伊弉諾尊・伊弉冉尊による国生み、神生みのあと「既而伊弉諾尊・伊弉冉尊、共議曰、吾已生大八洲国及山川草木、何不生天下之主者歟。於是、共生日神、号大日孁貴。(訓注略)一書云天照大神、一書云天照大日孁尊」とあり、「伊弉諾尊・伊弉冉尊は話し合った。『私たちは大八洲国や山川草木を生んだ。どうして天下を治める者を生まないことがあろうか。』そこで一緒に日神を生んだ。名を大日孁貴と言い、ある書では天照大神、別の書では天照大日孁尊と言う。」と読めばいいでしょうか。

この一文の前に「次生海、次生川、次生山、次生木祖句句廼馳、次生草祖草野姫」とあり、さらにあとには「次生月神」と続くので、日神や月神は海、川、山、木、草などと並ぶ自然神として誕生したと考えられます。ただし、その日神は「天下之主者(あめのもとのきみたるもの)」として生まれているので、日神はもとからこの国を統治するために誕生した国家神であることがわかります。

ここから先は

2,793字

/

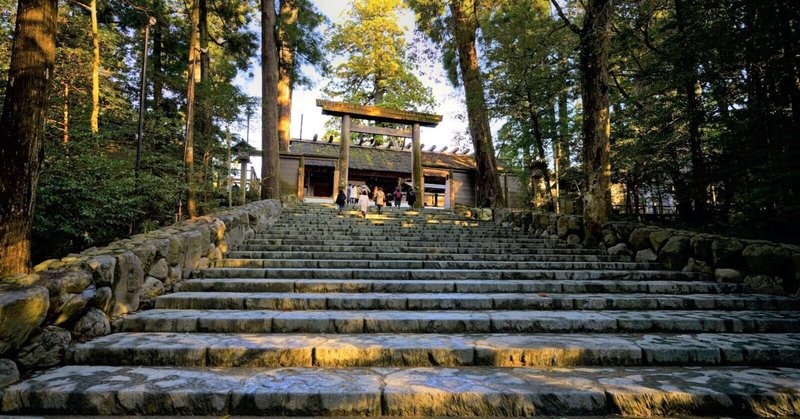

1画像

天照大神の誕生と伊勢神宮の成立

300円

天照大神はいつ頃、どのように誕生したのか。その天照大神が祀られる伊勢神宮(皇大神宮)の成立はいつ頃なのか。「古代史構想学(実践編6)」で整…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?