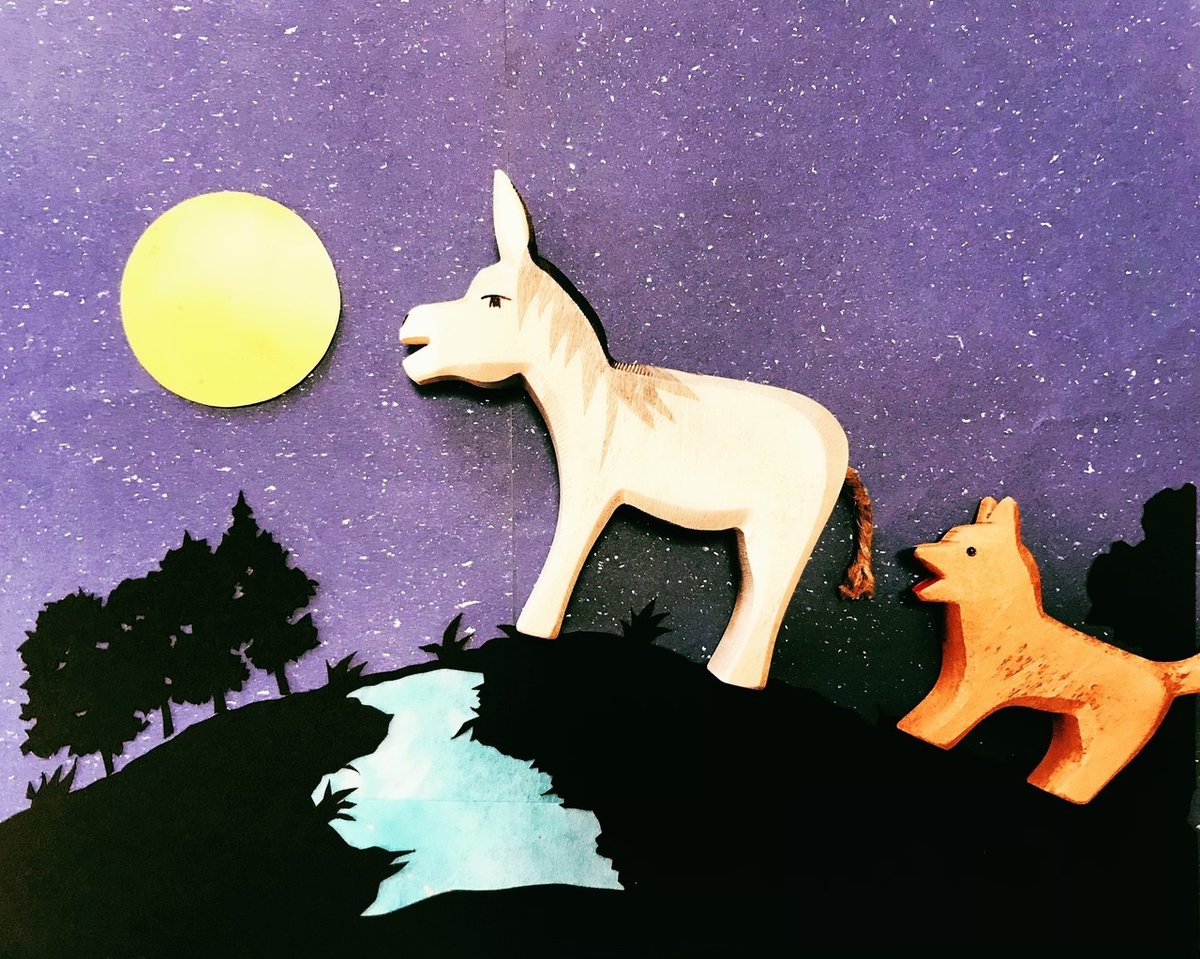

オストハイマーで絵本の再現遊び

手を出すまいと我慢していたオストハイマーに手を出してしまいました…

姫とどれをお迎えするか一緒に悩んで、最近お気に入りのブレーメンの音楽隊に。

欲しいと思った時に国内に在庫があることが少ないので、このタイミングで巡り会えたのはとてもラッキーなご縁だなぁと思います。

この4匹を使って姫と一緒にツリーブロックスやグラパットを使って絵本の再現遊びをしました。

世界の名作童話は私自身が仕事で音楽を添えたりしているので身近で大切な存在なのですが、中でもブレーメンは初めて名作童話ミュージカルの音楽を手掛けたお話でもあるので、とても思い入れが深いです。

その仕事の時に作成した自作の切り絵とオストハイマーをコラボしてみたら、、

サイズ感が合わず残念な感じになってしまった。

実際はこんな感じです。

オオカミと7ひきの子ヤギ、三びきのやぎのがらがらどんの影響か、やぎも欲しいという姫のリクエストでブレーメンの音楽隊の他にやぎの家族もお迎えしていました。

三びきのやぎのがらがらどんの再現遊びも。

オストハイマーの動物たちは

童話の世界の雰囲気にピッタリ。

ところで我が家はあまり積極的に“文字を読む”訓練は、おうち時間では取り入れていません。

理由のひとつは保育園で漢字数字などの遊びを通して学ぶワークの時間があるから。

もうひとつは、絵本の読み聞かせの時に

まずは音としての言葉をシャワーのように浴びて

そこから想像したり考えたりファンタジーの世界を、存分に味わって欲しいという気持ちが大きいから。

リトミック指導の勉強を始めてからは、音楽にもそれは共通していることがわかりました。

まずは体で感じでニュアンスの違いを認識する、

認識を自分自身の体で表現してみる、

その一連の流れを即時的に出来るようにする、

ということに重きを置きます。

物事を捉えて認識しインプットしたことをアウトプットすること。

例えアウトプットで上手くいかなくても即時的に修正する力を養うことを狙っているからです。

(自分で考えて行動するということの核となる大切な部分だと思う。)

音符を読むのもドレミの位置を覚えるのもその後で十分。

もちろん子どもには敏感期があるので、もし子ども自身が興味を示して吸収したい!

という姿勢を見せてきたら、それは積極的に取り入れるタイミングだと思います。

今の姫はひらがなを“書く”ことは好きだけど、“読む”ことにはまだそんなに貪欲に吸収したい雰囲気ではありません。

自分の名前やお友達の名前の文字は覚えていて、チラシや看板で見つけると興奮気味に教えてくれるけど。

まだ子ども自身がその時期ではない時に大人が一方的に投げかけてしまうと、今しかない独特の感性や想像力、創造力を壊しかねないな と。

そんなことを思いながら絵本の再現遊びをしています。

姫も大好きな「積み木おじさん」こと相沢康夫さんの気になっていた著書。

3児のパパとして子ども達との関わり方のエピソードは面白いです。

本の中では文字に関するまさに私が思っていたことに触れているエピソードがあり、ちょっと嬉しくなったのでした。

(姫3y1m・小姫0y3m)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?