十五煎目:振り茶の起源と歴史について教えてください

振り茶についてはいろいろな説がある

振り茶の起源は、現在ではほとんどの資料や記録が消失しており、定かではありません。ただ、現在でも残っている地方などの伝承から、いくつかの説があるのでご紹介したいと思います。

その一つは、陸羽の『茶経』など、中国の茶文化が伝来する以前からあった日本の喫茶習慣や風習からきた文化という説です。もう一つは、逆に抹茶を使用した茶道の源流の一つと見る説です。また、高価な抹茶に手が出ない庶民が番茶を使って茶の湯を楽しんだという見方もあります。

泡立てるのは飲みやすくするため?

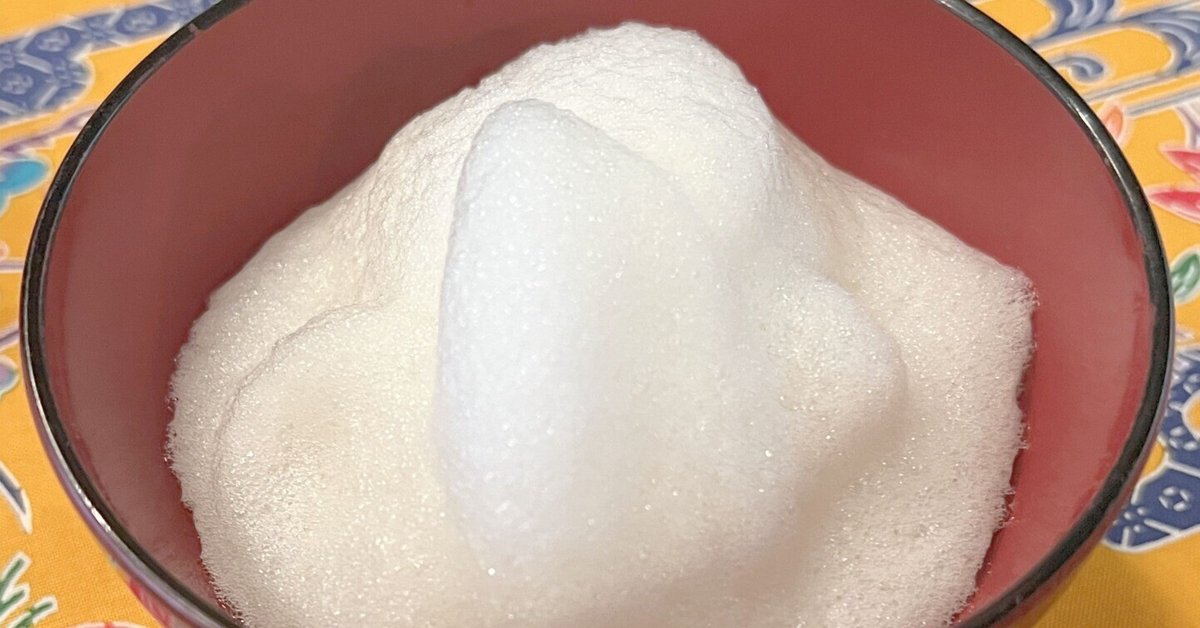

そもそも振り茶の「振り」とは茶筅で茶を泡立てる様を指した言葉で、泡を立てることによって茶の味をまろやかにしたり、苦みを和らげる効果があります。振り茶に使われる茶は自宅の周りのチャノキの葉を使った自家製、地場産の粗製な茶や薬草などが多かったため、そのような方法が生み出されたともいわれています。

そのためか、現在でも残っている振り茶文化のひとつである沖縄のぶくぶく茶、松江のぼてぼて茶などは、泡を立てやすいように茶道の茶筅より大型、もしくは長いものが多く、誰が行っても泡が立ちやすいように工夫されてきたようにも感じられます。

振り茶が先か、茶道が先か

一般的に茶道は鎌倉時代に栄西や道元などの禅僧が中国から持ち帰った茶や茶器をもとに発展したといわれています。その際に、もともとあった喫茶文化、ひいてはその「泡立てる」という行為が導入されたのではないかというものが2つ目の説です。

茶道はその後、室町時代には足利義政や村田珠光などが書院茶の湯を確立し、安土桃山時代には千利休や古田織部などがわび茶を完成させました。江戸時代には表千家や裏千家などの流派が広まり、町人階級にも普及していきました。その際に、高価だった抹茶では手が届かなかった庶民が、番茶などで”茶の湯風”を楽しんだのではないかともいわれているのです。

こちらもどうぞ

「ぶくぶく茶とは|福を呼ぶ、琉球伝統の茶道」普段着物研究所 https://www.daily-kimono.tokyo/p/blog-page_22.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?