【情緒学級×読み聞かせ1】ボランティアを引き受けた頃

去年から、娘(小3)の小学校で読み聞かせボランティアを引き受けています。

うちの小学校の読み聞かせボランティアは、子どもの在籍クラスが中心になります。

娘は特別支援学級(情緒学級)在籍なので、私はそこを担当することに。

うちの学校の特別支援学級は、知的学級と情緒学級の2つがあります。

知的学級は知的な遅れのある児童が、情緒学級は知的な遅れはないけど普通級の集団生活が難しい児童が在籍します。

でも、実際には知的学級から情緒学級に移る、またはその逆のお子さんも時々いる。

この情緒学級での読み聞かせを引き受けたものの、「あれ?どこに照準を合わせればいいんだろう」という疑問が浮上。

普通級と違い、違う学年の子どもたちで構成されています。その年は小2~6年生まで幅がありました。

在籍する児童の知的面とか学習面も、子どもによってまちまち。

普通級の授業だと付いていけない科目があるお子さんもいれば、逆に普通級の平均以上の学力のお子さんもいそう。

これ、どこに合わせて本を選べばいいの?

普通級なら対象学年で本を選ぶところだけど…。

ちなみに、娘以外は全員男子(当時)。

この情緒級でボランティアに入っている他のお母さんに聞いたところ、「みんな興味津々に聞いてくれるから、大丈夫よー」とのこと。

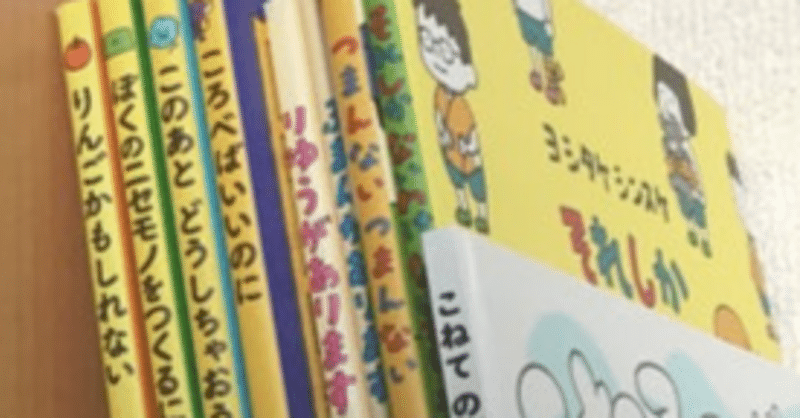

少しほっとしつつも、まずは鉄板な本で行こうかとヨシタケシンスケさんの『りゆうがあります』を選ぶ。

(担任の先生にも「これで難易度などは大丈夫ですか?」と連絡帳で聞いた)

主人公は男の子。

鼻をほじるなど、ついやってしまって怒られるクセについての言い訳が面白く展開されるという絵本。

娘以外は全員男子というクラスなので、これをチョイスしました(性別の構成が逆だったら、女の子が主人公の『ふまんがあります』を選んでいたと思う)。

先生からは連絡帳に「うちのクラスに合った本をありがとうございます」と書いていただきました。

実のところ、私はかなりあがり症で、初めての読み聞かせは緊張しながらだったんですが、ヨシタケシンスケさんは読んでいる子どもも多く、先生から「感想がある人」と振られた時に何人か手を挙げてくれました。

読み聞かせ、思ったよりも双方向で楽しい!

確かに本は難しすぎると付いていくのが難しい子が出そうだから、1~3年生向けあたりを選べばいいのかなあ・・・。

上級生にとっては、易しくても何かしら面白さを感じるものであれば、意義ある時間にはなるはず。

今はそう思っています。

ヨシタケシンスケさんの絵本は、まさにそんな感じでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?