DX人材(デジタル人材)は、結局どう分けると良いのか?

はじめに

先日、以下のような発表がありました。

当社は、デジタル化を通じたカーボンニュートラル・サーキュラーエコノミーの実現を加速するため、「東芝グループ DX人材定義」を策定しており、本定義を基に東芝グループの全社員を対象にDXリテラシー・スキル教育を進めています。この程、東芝グループの約25,000人の社員が自らのスキル登録(*1)を完了しました。DX人材に必要なスキルの可視化を通じてDX人材の育成に取り組むとともに、DXを推進し、社会課題の解決に貢献していきます。

「東芝グループ DX人材定義」は、経済産業省と情報処理推進機構(IPA)が定めた「デジタルスキル標準」(*2)や東京都が定めた「デジタルスキルマップ」(*3)を基に策定しています。「東芝グループ DX人材定義」では、東芝グループでの事業や業務で求められるロール(役割)をアイデア創出などの企画から構築、運用まで12種類に分け、各ロールで備えるべきスキル項目をロール別にマッピングしています(図1)(図2)。今後、国内グループ社員全体に登録を拡大するとともに、各ロールで備えるべきスキル項目を習得するために必要な教育体系を充実させ、社員の自律的なキャリア形成を促進していきます。

このnoteではDX人材(デジタル人材)についての記事を多く書いておりますが、東芝さんはDX人材を12の分類に分けたとのことで非常に興味深く拝見しました。

とはいえ、当然それ以外の分け方もあります。どういう人材になることが求められているか?を明確にするためにも、今回は「DX人材の分類」について考えていきます。

他社事例

たとえば、住友生命さんは以下のような考え方で分類を進めたようです。

Vitalityの実現には、大きな課題があった。社内のデジタル人材不足である。従来とは異なる保険商品を開発するには、デジタルビジネスの発想が必要だ。しかし当時は、デジタルビジネスをけん引できるような人材が十分に育っていなかった。

一般にデジタル人材というと、デジタル技術やスキルを備えた人を思い浮かべる。例えばクラウドコンピューティング環境の設計やAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)構築、セキュリティー対策、ネットワーク設計なデジタル時代のITインフラを担う人材である。

しかしVitalityのような新しい保険商品の開発には、デジタルビジネスを構想し、新たな顧客価値を創出できる企画人材や、その機能やUI(ユーザーインターフェース)/UX(ユーザーエクスペリエンス)を設計できる人材が必要である。

一般的に、DX人材=デジタルエンジニアやデータサイエンティストを想定されがちですが、文中にもあるように、実際にはビジネスデザインができる「ビジネスデザイナー」や「UI/UXデザイナー」も必要です。この文中では何分類に分けられているのかは書かれていませんが、細かすぎてもよくわからないし、大ぐくり過ぎてもイメージと合いません。どのように分けるのがいいのでしょうか?

以下からは、具体的に数値を置きながら、それぞれの分類を見てみます。

7種類(IPAによる分類)

まず、IPAの文書を見てみると、以下のような7分類を見つけることができます。

プロダクトマネージャー

ビジネスデザイナー

テックリード(エンジニアリングマネージャー、アーキテクト)

データサイエンティスト

先端技術エンジニア

UI/UXデザイナー

エンジニア/プログラマ

この分類は、少なくとも2018年時点では以下の6種類だったようですが、「先端技術エンジニア」が追加されたり、名称がアップデートされたりして、7種類になったようです。この分類は、たとえばDX白書2023でも見ることができます。

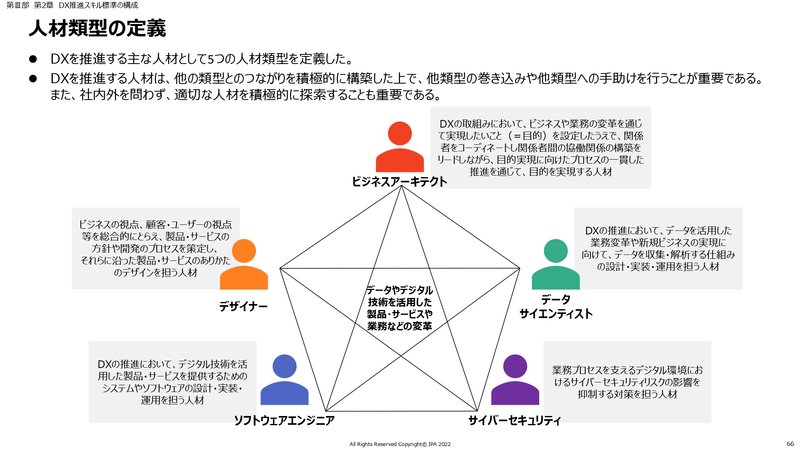

5種類(デジタルスキル標準準拠)

ところで、2023年に発行されたデジタルスキル標準では、以下の5つのロール(役割)が規定されています。

ビジネスアーキテクト

デザイナー

データサイエンティスト

ソフトウェアエンジニア

サイバーセキュリティ

さらに、これは15の詳細ロールに分けられています。この図は昨年あたりから至る所で見られるようになりました。

では、最少は?

ところで、これらの分類を一番大きく分けようとした場合、人材タイプは「デジタル人材」と「ビジネス人材」の2種類に分けられるのかもしれません。ただ、「デジタル」という言葉は意味合いがとても広く、特に

データ活用人材とデジタルエンジニアをいっしょくたにすべきでない

と考える人も多いです。そこで、その場合はこの3種類に分けることも考えられると思われます。

おわりに ~ 結局何分類がいいのか

今回はDX人材(デジタル人材)の分け方について考えてみました。結論から言うと、

自分が考えている分類に最も近いものを採用すればよい

と考えます。それがもっとも「腹落ちしやすいから」です。

分類というものは、いうなれば便宜的なものにすぎません。個人のキャラクタや持っているスキルも千差万別であり、またスキルを持っているかどうかよりも、

DXによって成し遂げたい価値創造が実現できるかどうかの方が重要

なのであって、人材の分類はそのための一手段にすぎません。そのため、この分類の「正解」を求めるのではなく、あくまでやりたいことから考えて

どう分類すると、納得性が高まるのか?

という点に集中するのがよいのではないかと考えています。

ちなみに

当社では、「データサイエンティスト(データエンジニア)」「デジタルエンジニア」「ビジネスデザイナー」の3種類を基本にして、そこにデジタルスキルレベルを設定する形式としています。このあたりの詳細についてはまた改めて記載しようと考えています。

(つづく)

課金してくれるととても嬉しいです。シェアしてもらっても嬉しいです。「いいね」も嬉しいですし、フォローも嬉しいです。要するに、どんなことでも嬉しいです。