あなたは「DX研修後のつながり」がなぜ必要なのかを正しく説明できますか?

はじめに

このnoteでは、これまでいくつもDXに関する投稿を行ってきました。私自身「真の意味でDXを推進したい」と今でも思っています。

今回は、DX人材の育成に関する取組について、日経クロステックで連載されていた記事をご紹介いたします。

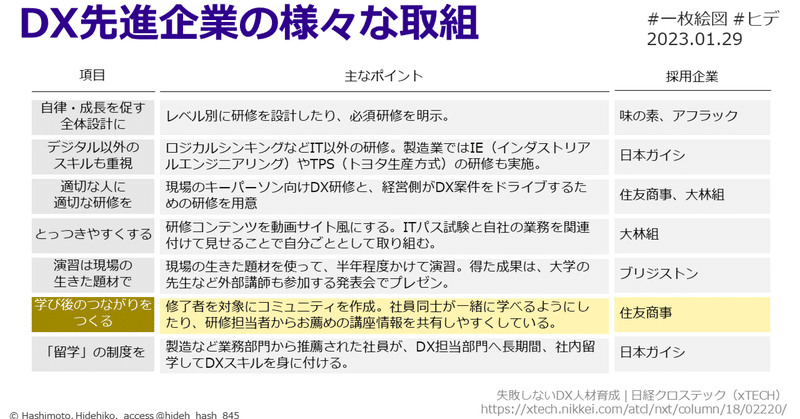

DX(デジタルトランスフォーメーション)推進企業はDX人材の育成に重点を置いている。デジタル技術を導入しても担い手がいなければDXを推進できないからだ。しかし、人材育成策の設計が甘く「社員の学びが進まない」などの懸念が現実となれば、DXを前提とした事業計画の達成はままならない。それゆえ、DX人材育成は失敗できないのだ。そこで推進企業は、人材育成で様々な工夫を凝らす。DX先進企業10社への取材で明らかになった成功へ導く7つの工夫を紹介する。

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02220/

こちらの記事では、以下のような7つの工夫が紹介されています。

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02220/ をもとに作成

どれも、大事な観点なのですが、一つだけ意味合いが違う項目が混ざっています。それは「学び後のつながりをつくる」というものです。

この学び後のつながりはなぜ必要なのでしょうか? そもそも、このつながりは誰の、どんなニーズに応える取組なのか? あなたは説明できるでしょうか? 今回は、この点について解説をしていきます。

「学び後のつながり」は与えるものではない

まず、この「学び後のつながりをつくる」だけが他の項目と意味合いが異なるという点について、考えていきます。

他の項目は、研修の内容だったり、研修の制度設計の話です。これらは、平たく言ってしまうと「DX育成部隊から対象者に対して一方的に与えるもの」です。すなわち、究極的には研修対象者の本人だけがいれば、それらを活用することが可能です。しかし、学び後のつながりだけは意味合いが異なります。

学び後のつながりは「対象者同士で与え合う」もの

なのです。

「え?研修者を紹介することは運営しかできないんじゃないの?」と思われたかもしれませんが、それは大きな勘違いです。

みなさんは、誰か紹介されたらそれだけで仲良くなれますか?

皆さんも異業種交流会などで、社外の方と名刺交換などをされると思います。しかし、一回会っただけの人と、急に腹を割って会社の悩みでも何でもかんでもぶっちゃけて話すようになるでしょうか? 私はそんなことにはならないです。

一番勘違いしてはいけないのはこの点なのです。育成の運営側は、研修生同士がつながりを持てるような場を用意することはできるかもしれません。しかし、そこでつながりが生まれるかどうかは全く別の問題なのです。

学び後のつながり自体は「運営から研修対象者には提供できない」

という前提に立つことが何よりも重要なのです。つながりというものは、研修対象者自身から、他の誰かに対して手を伸ばし合うことでしか作られないのです。

すぐ作れるものは、すぐに放置される

もう一つ大事な観点があります。運営が「つながりの場を作る」ということになると、具体的に何をするでしょうか? 多くの場合「企業内交流サイト」とか「企業内コミュニティ」とか「企業版オンラインサロン」とか、名前はその時のバズワードで呼ばれがちですが、ともかく

掲示板や社内SNSだけがポツンと置いてあるイントラサイト

を作るというような取組になるのが実際のところです。

しかし、このような場は、ただポツンと置いてあるだけでは決して活性化することはありません。導入当初こそ(運悪く)事務局の担当になった人が真剣に必要だと思う情報を投稿しますが、すぐに滞ります。何故か?

徐々に「ご意見番」が投稿に関してモノ申すようになるから

です。

会社には、どこから湧いてくるのか、ご意見番がいます。ご意見番は自分では投稿しないのですが「こうすべきでは」とか「こういうのは当社には向かないのでは」などといろいろご意見をよこすようになります。そうすると、投稿者は「これは書いていいのだろうか」と悩むようになります。そうするとどんどんネタ切れになっていきます。徐々に当たり障りのない記事しか投稿しなくなります。当たり障りのない記事は読んでも面白くないのでアクセス数も減ってきます。そうなるとますます誰も投稿なんてしてくれなくなります。特に、そもそも投稿してほしかった人たち(対象者たち)は相変わらず何も投稿はしません。忙しいからです。インセンティブもないのに投稿なんてするわけがありません。

結局、最終的には

そのような場のほぼすべてが放置

されるという悲しい現実があります。

このような取組は「つながり」という目的に対して、「オンラインの掲示板や社内SNS」という仕組みからあてはめに行って失敗した事例です。

つながりは、お互いがつながろうとした時にしか発生しない

という原理原則を無視して、つながりの場を用意させようとしても参加者はゼロでしょう。

おわりに ~ 我々は「つながりを与えてもらう」立場

今回は、DX人材育成の取組として、特に研修後のつながりについて解説してきました。

これは、とにもかくにも

何故「つながり」が必要なのか? その理由を考える

というところから始まらないといけません。「つながった方がきっといいことあるに違いない」とか「つながってもらって、その中で疑問を自己解決してもらえば、運営が楽できる」といった理由で、DXのつながりを企画しても、対象者はそんな狙いをすぐに見透かしますし、誰も参加しません。それで、場が盛り上がっていないなどと言っていてもしょうがないのです。

ところで、このような「つながり」の議論と、企業内交流サイトの位置づけは、厳密には別の議論であるものの、非常に密接に関連しています。そこで、次回は「DX時代の企業内交流サイトの姿」について、記していこうと考えております。

(この項続く)

ここから先は

¥ 100

課金してくれるととても嬉しいです。シェアしてもらっても嬉しいです。「いいね」も嬉しいですし、フォローも嬉しいです。要するに、どんなことでも嬉しいです。