なぜ外貨で資産を保有するの?

現在の生命保険の支払いが無駄になっていないか心配な方、オーダーメイドで設計してほしいという方はこちらまで☟ ☟ ☟ ☟

※定期的に有益な情報も提供していますのでぜひ友達登録して頂ければと思います!(^^)!

最近はどこの保険会社でも生命保険を外貨で設計することが多いです。しかし、なぜ外貨なのか疑問に思ったことはありませんか?今回は現在までの日本の経済となぜ外貨を保有するのかという内容をお伝えしたいと思います。

まずは日本という国の収入と支出に関して簡単にお伝えしたいと思います。日本は毎年約50兆円の収入があるのに対して約100兆円の支出があり、約1000兆円の借金があるというのが現状です。もし、彼氏や彼女の年収が500万円なのに対して支出が1000万円あってさらに10000万円の借金があったら絶望してしまいますよね。別れを切り出す人も少なくないと思います!笑

続いてもう少し日本の経済状況についてお伝えしたいと思います。以下の図は日本の一年間の歳入と歳出です。

こちらをご覧いただくと、歳入と歳出が同じ額になっています。内訳をみると、歳出の23%が国債費で歳入の32%が公債費となっています。これを簡単に言い換えると借金をしつつも借金を返済しきれないので、毎年借金が増え続けているということになります。ではこの借金はどうすれば返せると思いますか?方法は2つです!

・収入を増やす

・支出を減らす

です。ではまず初めの収入を増やすということに関してですが、皆さんが国のトップであればどうやって収入を増やしますか?多くの方が答えるのは税金で国民から取るのが手っ取り早いですよね。消費税もどんどん増えていっています。現在消費税は10%ですが、消費税を増やせば借金は全部返せると思いますか?答えは返せないです…

では続いて2つ目の支出を減らすということに関してですが、今国は何の支出が一番多いと思いますか?答えは社会保障費です。もう少し噛み砕いて話すと年金や医療費です。しかし、考えてみてください。日本は少子高齢化社会です。年金も医療費も高齢者が多いと莫大にかかりますよね。私たちのような若い世代では年金がもらえるかわからないというのは国がこの支出を減らしたいからなんです。

ここまで、国の借金が増えている理由となぜ借金を返済しきれないのかをご理解頂けましたか。以下の図を見て頂ければと税収と歳出がどんどん開いていっているのが一目瞭然だと思います。

また、昔と比べて公債の発行も増えているのが見てわかると思います。

続いてGDPに関してお伝えしたいと思います

GDPは「Gross(グロス) Domestic(ドメスティック)Product(プロダクト)」の頭文字をとったものです。

Gross(グロス)というのは「総」とか「合計」という意味です。

Domestic(ドメスティック)は「国内」という意味です。

Product(プロダクト)は「生産」「うみだされたもの」という意味です。

なのでGDPは「国内総生産(こくないそうせいさん)」と訳されています。一言で言い表すと日本中の会社の「利益」のことです。いろんな企業が儲かればGDPは成長します。では、現在の日本のGDPは世界から見てどれくらいの順位だと思いますか?以下の図を見て頂ければわかりますが世界第3位です。

コロナショックの影響でGDPは低下しているとの報告がありますが、2018年の時点で日本は3位でした。これをみると日本は各会社での利益を合計すると世界3位なの!?凄いと思いますよね。しかしながら次の図を見ていただきたいです。

日本という国ではGDPは世界第3位ですが、人口一人辺りとなるとかなり低くなります。また、日本のGDPは1960年代に高かったですが、その後に関しては低下しています。こういったことから、日本は昔高かったからGDPが続いているだけで、伸び続けているわけでは決してありません。また、逆に中国のGDPは急速に成長しているのもおわかりいただけるかと思います。

GDPとは会社の利益の合計とお伝えしましたよね。ということは利益が上がれば私たちの収入が上がりますよね。上記の図からみると日本のGDPは低迷しているので簡単にいうと私たちの収入が上がっていないとも言えます。逆に中国のGDPが上がっているので、中国人の収入が増加し、富裕層が増えたことで日本等に観光に来て爆買いしているということも言えます。

では、どうすればGDPが上がると思いますか?会社の利益という言葉に置き換えて考えて見ましょう。会社の利益をあげるためにはどうしますか?答えは簡単です。若い働き手を増やせばいいんです。ではGDPをあげるためには人口を増やせば良いということになります。上がらない理由は少子高齢化だからとも言えますよね。

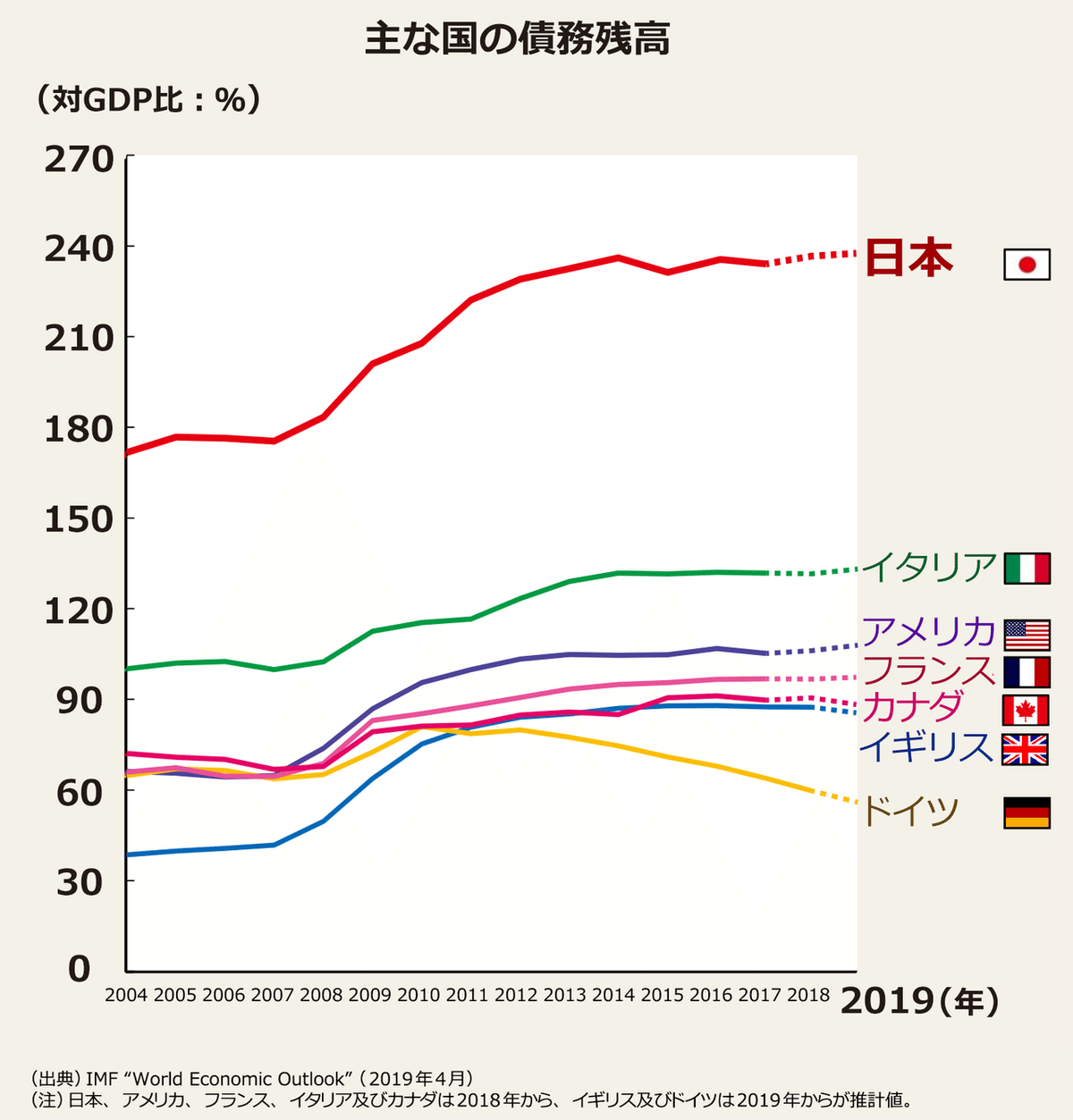

GDPに関してご理解して頂けましたか?GDPと初めに話した日本の借金をまとめると次の図のようになります。

これを見ていただくと、日本はGDPに対しての借金が他国と比べて多いということが言えます。では日本が借金を返せなくなるとどうなるのでしょうか。まずは私たち個人に置き換えて考えて見ましょう。

借金を返すためには収入を増やして返済に当てるのが普通ですよね。国でも同じです。借金を返すために資金繰りを行います。具体的には株式市場から資金を調達することで返済にあてます。上場投資信託(ETF)等で借金を返そうと試みるとさらに経済が混乱します。簡単にいうと誰かにお金を借りて借金を返しても意味がないどころか返済に混乱するのと同じような感じです。借金が返せない!となると、次に起こるのがインフレです。

インフレとはモノの値段が上がり続ける状態のことですが、モノの値段が上がることは、言い換えると「お金の価値が下がる」ことです。これを物価が上昇するといいます。例えば、それまで100円で買えていたジュースが2倍の200円になったとします。同じジュースを手に入れるのに以前の2倍のお金が必要になったわけですから、お金の価値は2分の1になったといえるでしょう。こうすることで見た目上の借金の額を減らそうとするのです。額は変わらなくても価値が2分の1や3分の1になれば借金が少なくなったように見えますよね。

日本でインフレが起こると、「円というお金の価値が下がる」ことから、円安になる可能性があります。円安になると、輸出業が好調になったり、外国からの観光客が増えたりという点はメリットです。一方、輸入品が高くなったり、海外旅行の費用が高くなったり、現地での買い物が高くついたりすることがデメリットとして挙げられます。

例として1ドル=120円から1ドル=240円になったとして考えて見ましょう。

120万円の車を海外で売る時、1ドル=120円だと海外で買う人は10000ドルで買うことができます。

1ドル=240円の場合は海外で買う人は5000ドルで買うことができます。

海外で売れやすくなりますよね!!

物価は「金利」とも深い関係があります。需要が供給を上回ることでモノの値段が上がり、企業の収益も高まるでしょう。そうすると賃金も上がり消費が活性化していきます。このような好景気の中では金利は上昇する傾向にあります。

物価が上がり続けるインフレの局面では一般的に金利を引き上げ、逆にデフレのときには需要を高めるために金利を引き下げる金融政策がとられます。金利が上がると、借り入れをするときの金利は上がりますが、預け入れをするときの金利も上がる(受取利息が増える)ので、インフレで恩恵を受ける人もいれば、そうでない人もいるのです。

ではインフレが進みすぎるとどうなるのか?

インフレが進みすぎるとハイパーインフレーション(ハイパーインフレ)と呼ばれる状態になります。国際会計基準の定めによれば、「3年間で累積100%以上の物価上昇」が要件の一つになっており、3年で物価が2倍以上になると、ハイパーインフレに該当する可能性が高いといえるでしょう。ハイパーインフレが過去に起きた国としては、ドイツ、ロシア、アルゼンチン、直近ではジンバブエやベネズエラなどがあります。

例えば、ドイツでは戦後、敗戦で多額の賠償金を迫られたことなどが理由でハイパーインフレとなりました。ロシアでは1992年、初代大統領のエリツィン氏の下で市場経済に向けて経済改革が行われたことが一因とされます。ジンバブエでは2008年の大統領選挙をめぐる混乱と、過度の紙幣発行でハイパーインフレになりました。お金の価値が下がりすぎて、ついには「100兆ジンバブエドル」なるものが登場してニュースに取り上げられたので覚えている人も多いでしょう。

お金の価値が下がりすぎるとどうなると思いますか?そうなると、お金よりも物を所有している方が価値があるということになるのです。物の値段が刻一刻と変化して昨日まで買えたものが明日買えなくなってしまったりします。そうなると千円札や一万円札は紙くずとなります。

実際に日本はハイパーインフレになったことがある!!

日本のハイパーインフレ(1945年~)

戦争は莫大なる支出(武器、食料、修理、兵士給与・死亡保障など)が伴うにも関わらず、まったくモノを生み出さない非経済的行為です。そして負けた国は、戦後相手国の損失を補償[金銭・資産賠償]しなければならないという地獄のルールがあります。

そして、日本やドイツはこの勝負に負けました。

第一次世界大戦でドイツが負けたときは、相手国(フランスなど)から支払い不能な賠償金を請求され、徹底的に国力を搾り取られました。その結果、食糧などの物資不足を伴うハイパーインフレーションが発生し、この苦しみからナチスが台頭。第二次世界大戦へと発展していきました。

この教訓により、第二次世界大戦後、敗戦国には莫大な賠償金が請求されることはありませんでした。これは戦後日本が急速に立ち直れた要因のひとつでしょう。

生産設備に関しては、1944年末から1945年8月15日(終戦)まで、大規模な本土空襲※に遭い、大きなダメージを受けました。

※全国で200以上の都市が被災。死者33万人、負傷者43万人、被災人口970万人。製鉄所や軍需工場を有する工業都市は艦砲射撃によっても破壊されました。

そのため税収も大きく落ち込み、財政赤字[歳出>歳入]は拡大。市場から新たに資金を調達しにくくなった日本は、ドイツ同様、国債を中央銀行に引き受けさせる形[裏づけなしの増刷]で財政赤字分の資金を調達。また、戦後ほどなく軍需関連企業や兵士・遺族などへの支払いが一斉に行われました。その結果、第一次世界大戦後のドイツと同様、モノと通貨量のバランスが大きく崩れ、45年末にハイパーインフレが発生しました。

日本のハイパーインフレになった後に行われたこと

全国民を対象とする大規模な財産差し押さえの合法的な実施で「金融緊急措置令」という名称の預金封鎖宣言とともに、「臨時財産調査令」が同時交付されて強引に実施されています。

当時は戦後まもなくでまともなメディアもなく、命だけは助かった国民は名目上インフレを抑制するためなどという嘘の大義名分を掲げられて、預金の没収を余儀なくされました。

結果的には世帯主が300円、世帯員1名につき月額100円の引き出しだけが認められ、新円の発行とともに残りの預金はまんまと没収される羽目に陥ることになります。

要するに現在に例えると1000円札や10000円札等の紙幣が紙切れとなり1円や10円という硬化だけが使用することができ、新しく発行された紙幣が使用できるようになるという恐ろしいことです。これを行ったのが渋沢敬三という方です。

日本の今後

上記の図を見ていただくと、1920年代と同じような形に現在なっていませんか?もしかすると数年後に戦後と同じように紙幣が全く意味をなさなくなることも考えられます。2024年には新紙幣が発行されるとも言われています。その紙幣に記載されているのが渋沢栄一という方です。

渋沢敬三の子孫である渋沢栄一が記載されている紙幣、戦後と同じような経済成長をたどっているという点から歴史が繰り返される可能性があります…

このように紙幣の価値がなくなり、紙切れにならないように資産分散として外貨を保有する人が増えているのです。コロナショックで国内のGDPが低下し、経済がうまく機能せず国の借金が増え続けている今だからこそ資産を全て円で保有するのではなく、分散する必要があるのです。特に、長期で運用して老後の生活費を確保するために生命保険を外貨で設計し、保有するというのが資産分散の一つとしておすすめです。

現在の生命保険の支払いが無駄になっていないか心配な方、オーダーメイドで設計してほしいという方はこちらまで☟ ☟ ☟ ☟

※定期的に有益な情報も提供していますのでぜひ友達登録して頂ければと思います!(^^)!

宜しければサポートお願い致します!