様々な情報源から推理する歴史の流れと、そこからみえるこれからの生き方のヒント④ 古神道が受け入れる世界

趣味のように書いている歴史シリーズ。

前回は、「縄文〜大陸からの帰還」について見てきました。

今回は、大陸の人々を受け入れつつ、日本が出来ていく流れについて見ていきたいと思います。

世界最古の混血民族

現在の日本人は単一民族のように見えますが、平安時代には、1/3が帰化人だったようです。

冒頭に申し上げた平安時代は、平安初期に書かれた『新撰姓氏録』によると、なんと人口の3分の1が外国からの帰化人です。

現代でいうなら、国民の3分の1、およそ4千万人が外国人であるようなものです。

それだけの状況にありながら、平安時代の日本は平和で豊かで安定した日本を築き上げたのです。

現代と比較したら、これがどれだけすごいことかわかろうというものです。

なぜそのようなことができたのかといえば、答えは明確です。

平安時代に至る前、飛鳥時代から奈良時代にかけて、我が国が日本書紀を編纂し、日本とは何かを過去の歴史から紐解いて、日本という国家の理想と形を明確に掲げたことによります。

このときの日本は、民族国家(エスニック)を目指したのではないのです。

いまから1300年もの昔に、日本は、豈国(「よろこびあふれる楽しい国」)であるために、国の形を「知らす国」と定め、備蓄食料であるお米を大切に扱い、いかなる災害にも耐えうる食料を常に確保し、身分の上下や男女の別なく、誰もが豊かに安全に安心して暮らせるステイト(State)を目指したのです。

この体制は、我が国の縄文以来のネイション(Nation)として形成されてきた、万年の単位の知恵によります。

だからこそ、人口の3分の1が外国からの渡来人であっても、その外国人たちがむしろ積極的に帰る国を日本と定め(これを帰化といいます)、日本で暮らし、日本人となって日本の歴史を築くという道を選んできたのです。

1/3が帰化人だったところから、徐々に混血し、平均化され、今の日本人になっていった、と考えられます。

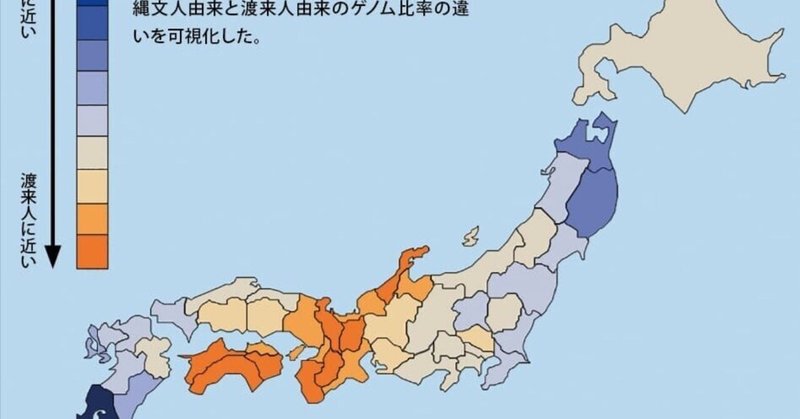

これは、DNAの解析からも伺えます。

1都道府県あたり50人のデータを解析したところ、沖縄県で縄文人由来のゲノム成分比率が非常に高く、逆に渡来人由来のゲノム成分が最も高かったのは滋賀県だった。沖縄県の次に縄文人由来のゲノム成分が高かったのは九州や東北だ。一方、渡来人由来のゲノム成分が高かったのは近畿と北陸、四国だった。特に四国は島全体で渡来人由来の比率が高い。なお、北海道は今回のデータにアイヌの人々が含まれておらず、関東の各県と近い比率だった。

以上の結果は、渡来人が朝鮮半島経由で九州北部に上陸したとする一般的な考え方とは一見食い違うように思える。上陸地点である九州北部よりも、列島中央部の近畿などの方が渡来人由来の成分が高いからだ。大橋教授は「九州北部では上陸後も渡来人の人口があまり増えず、むしろ四国や近畿などの地域で人口が拡大したのではないか」と話す。

近年の遺伝学や考古学の成果から、縄文人の子孫と渡来人の混血は数百~1000年ほどかけてゆっくりと進んだとみられている。弥生時代を通じて縄文人と渡来人が長い期間共存していたことが愛知県の遺跡の調査などで判明している。

この分布から見ると、渡来人は「四国」→「近畿」→「北陸」と広がっていった可能性が考えられます。

これは、邪馬台国阿波説も支持するようなデータです。

中国の「魏略」という資料によると、邪馬台国の使者は、「自分たちは呉の太伯の子孫」と名乗ったのだとか。

太伯伝説

陳寿が、『魏志倭人伝』を編纂するにあたり最も重きを置いた資料は『魏略』であることは前に述べたが、その『魏略』の中に「郡より女王国まで一万二千余里、其の風俗は男子大小となく皆鯨面文身(顔や身体に刺青)す、昔からその使いが中国に来ると自らを太伯の後という」とある。

つまり倭国の人々は身体に刺青をし、自分たちは呉の太伯の後と名乗ったということである。

この太伯とは周王朝の嫡系でありながら、権力争奪に明け暮れる中原の政界に見切りをつけ南方に隠遁し、鈎呉と称して呉の開祖となり、孔子から「至徳」の聖人と仰がれた太伯のことを言い、その死後千余年の間、王統が連綿として続いたというのが太伯伝説である。

邪馬台国の人々がこの末裔であると名乗っていたことは誠に興味深く、前述した春秋戦国時代の末、呉、越などの倭人が流民化して朝鮮半島南部や九州などに大量に流入したことを裏付ける。

文中にある鯨面文身は江南地方の習俗であり、稲の伝来とともに刺青の習慣がもたらされたものと思われる。

ちなみに、太伯が建てた「呉」とは以下のような国になります。

呉 (春秋)

呉(ご、拼音:wú、紀元前585年頃 - 紀元前473年)は、中国の春秋時代に存在した君国の一つ。現在の蘇州周辺を支配した。元の国号は句呉(こうご)。工䱷とも表記される。国姓は姫(き)である。

中国の周王朝の祖の古公亶父の長男の太伯(泰伯)が、太伯の次弟の虞仲(呉仲・仲雍)と千余家の人々と共に建てた国である。虞仲の子孫である寿夢が国名を「句呉」から「呉」に改めた。

紀元前12世紀から紀元前473年、七代の夫差まで続き、越王の勾践により滅ぼされた。

呉から日本に来た人たちが四国にやってきたとすると、現在のDNAの分布も説明がつきます。

他に、秦の始皇帝から派遣された徐福の伝説が和歌山に残っており、その船団が四国南部〜和歌山に辿り着いた可能性も考えられます。

様々な宗教を受け入れる古神道

通常であれば、大陸から来た人たちは様々な宗教を持っていますので、それに飲み込まれるのが普通ではないかと思います。

しかし、元々日本から出ていった人たちが作った宗教だったからなのか、そういった宗教は、日本古来の古神道的なものに融合されていきます。

奈良時代は、仏教が力を持ちすぎて腐敗してしまったようですが、最終的に京都に遷都し、天台宗と真言宗という、古神道的な山岳修験をベースにした仏教に移行していきます。

ちなみに、最澄や空海が遣唐使として派遣された当時の唐は、様々な宗教があり、とりわけ景教(ネストリウス派キリスト教)が盛んだったそうです。

そのため、キリスト教的な文化も融合されたと考えられます。

世界王室連合

近年、隠されてきた口伝が開示され始め、びっくりするような話もあります。

例えば、落合莞爾さん。

〔121〕國體史観がすべての謎を解く

このnoteの主張は、地域・人種・宗教などの各勢力が相生相克しながら発展する地域文明の消長を傍観しながら各地域勢力間の調整を行ってきた国際勢力が、この世に実在することです。

落合はこれを「ワンワールド國體」と呼びますが、わが日本との関係を簡単にまとめると、下記の通りです。

➀戦前日本の針路を決めたのはワンワールド國體であること。

➁ワンワールド國體の現代の中核は世界王室連合であること。

➂ワンワールド國體は太古メソポタミアに始まり東西に拡散したことで、古来東西が存在すること。

④ワンワールド國體の棟梁は古来、東極が日本皇室、西極がスコットランド王家であったこと。

⑤モスレムとの戦いで弱体化した西極フランク王国に、東極から有間皇子が入ってカロリング朝を開き、カール大帝の神聖ローマ帝国を建てたこと。

⑥西極の神聖ローマ帝国が弱体化したので、東極から大塔宮護良親王の王子王孫および伏見宮治仁王が入ってハプスブルク大公を創ったこと。

⓻東西両極は意識的に一体で、両者の間に矛盾・相剋はないこと。

⑧西部棟梁ハプスブルク家の工作部隊として大東社(とメソジスト教会、聖公会ら)があり、東部棟梁の國體天皇の隷下に黒龍会・玄洋社があること。

だいたい、以上です。

これまでのnote は、上記➀に関して具体的に知りたいと思う落合が、思索と洞察を重ねてきた結果を述べてきたものです。この作業は落合一人が進めたものではなく、平成三年ころから落合に接近してきた「何処の誰とも、何が目的かもうかがい知れぬ」人物たちが関与しています。

一般的な歴史と違い過ぎて、当初は疑っていたのですが、バチカンの図書館に入った日本人から、似たような話が出てきて「本当なのではないか」と思い始めました。

⑤モスレムとの戦いで弱体化した西極フランク王国に、東極から有間皇子が入ってカロリング朝を開き、カール大帝の神聖ローマ帝国を建てたこと。

⑥西極の神聖ローマ帝国が弱体化したので、東極から大塔宮護良親王の王子王孫および伏見宮治仁王が入ってハプスブルク大公を創ったこと。

この辺りの説が証明されるような内容でした。

また、旧皇族の華頂博一さんがおじいさんから聞いていた話とも通ずるようです。

落合は目下、博一さんからこれまでに得た情報を落合史観とすり合わせながら整理しておりますが、博一さんについて注目されるのは次の諸点です。

8/13に書いた後、13日夜にみたユーチューブにより、修正および加筆を致しました。さいわい〔103」はこれまでの視聴者が少ないので、ここで修正します。

➀十一年前(平成二十四=2012年)の2月25日に天啓を受けて全地球的一大事の到来を覚った博一さんは、翌2013年8月31日にも同様のことを経験し、以来十一年間にわたり伏見宮家の謎を探究してきた。

そもそも自分にはなぜ母がいないのか? 父(華頂博裕)も祖父(華頂博信)も曽祖父(伏見宮博恭王)も、さらには高祖父(貞愛親王)も母が定かでないのはなぜか? これを知りたかったからである。

➁その数年前にオリオン座の動きを観ていて、地軸のずれが発生したことを知った。気象が大きく変化する前兆である。気象に大変化があった時に人類は進化する。その時が来たのだ。

➂平成二十九(2017)年10月17日、宮内庁から呼び出しあり、一人で参内して平成天皇から直々に言葉を賜った。

④宮中に古くから伝わる秘文書を見せられ、伏見宮家のことを知った。伏見宮は長い歴史の中で地球を二周している。

二回目は600年前で、西欧でルネサンスを起す目的で伏見宮治仁王が欧州へ戻り、跡継ぎが絶えた伯爵家に入ってハプスブルグ大公家としたが、その末裔は今も「エブリンテスコ(?)」という地に存在する。

⑤皇室の男系はネアンデルタール人の血を伝えている。

⑥博一さんの生日は昭和三十四(1959)年二月二日で、誕生地は曽祖父の伏見宮博恭王が佐世保鎮守府長官に就いたときに棲んだ佐世保別邸のようである(落合の推定)

広島県鞆の浦には華頂家(伏見宮家)の”秘密の本拠”があり、幼少時代の博一さんは鞆の浦で祖父華頂博信(元皇族→侯爵)と、配偶者常子の下で育った)らしい(落合の推定・要確認)

⑦博一さんの義祖母であった常子はハワイ人女性で体格が優れ、地域の女相撲では毎年勝ちっぱなしであった。勝者は「おてもやん」に扮し、あるいは「ドジョウ掬い」などを踊るのが慣習で、祖父博信は「女相撲とおてもやんの真似、ドジョウ掬いだけは、何とか止めてほしい」としばしば常子に懇願していた。

⑧祖父博信は明治三十八年5月22日生まれで、実際は八十前まで長生き(初稿は九十歳までとしたが訂正するも要確認)したが、なぜか昭和四十五年10月25日に六十五歳で死んだことにされ、海軍中佐の軍人恩給が打ち切られて苦労した。この年に「偽装死」したのは、しかるべき理由がある筈だが分らない。

落合が今迄に聞いた博一さんの話を要約すれば大体以上になります。中にはわたしが聞き誤ったものもあろうかと思いますが、交流を重ねているうちに自ずから判明するとみて、ゆるく聞き取るのが落合流です。

華頂さんの話を信頼するなら、皇室はネアンデルタール人の男系のDNAを継ぐ人たちで、このDNAは世界を2周している、ということになります。

本当に、「地域・人種・宗教などの各勢力が相生相克しながら発展する地域文明の消長を傍観しながら各地域勢力間の調整を行ってきた国際勢力(現在の世界王室連合)が、この世に実在する」としたら、興味深いですね。

以上、大陸の人たちが混血して、日本が出来上がる流れを見てみました。

次は、いよいよ近代史に入っていきたいと思います。

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!