あるはずだった恋に思いを馳せて、そっとページをめくろう

「窓から漏れ出る灯り」が、事のほか好きだ。ハリウッド映画なんかでよく見るけれど、主人公が住んでいるマンション全体を、まず空からカメラがとらえ、そこからグーンと目線が下へと降りて行き、それぞれの住人が暮らす各階の様子をなぞって、主人公の部屋の中へとカメラが入っていく。ある部屋では、老夫婦が静かに食事をしている。隣の部屋では、小さな子供が走り回り母親に叱られている。そのまた隣の部屋では、薄暗い照明の下、恋人同士がソファで肩を寄せ合ってワインを飲みながら映画を見ている―――

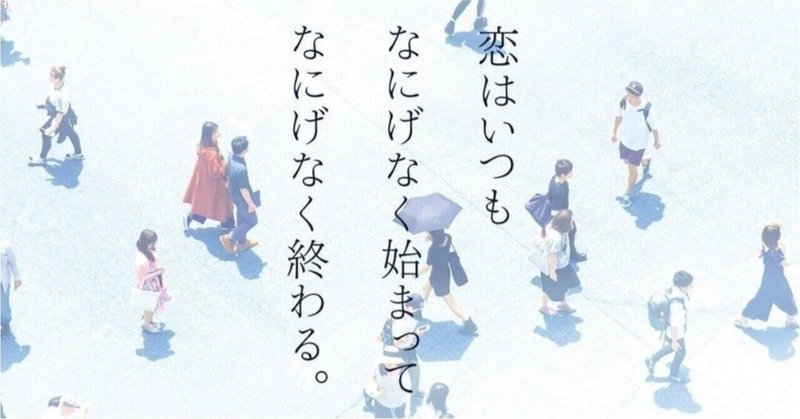

「恋はいつもなにげなく始まってなにげなく終わる。」この本のページをめくった時もそうだった。宇宙に浮かんだ青い地球の中の日本列島、その中で、ひときわ光が集まる東京の中の渋谷、そしてカメラはフラフラと細い路地を進み、著者である林伸次さんのお店、Bar Bossaにたどり着く。ドアを開けると、ふわっとした暖かい灯りの中に木のカウンターがあって、その中で林さんがグラスを磨いている。そして、カウンターには、この本に出てくる主人公たちが、次々に振り返ってこちらを見ている―――天国のママから、ここぞという時に勇気の出る、魔法の口紅をもらった真理子、選ばなかった相手を選んでいたらどうだったか、自分の幸せを自問自答する専業主婦の聡美、別れた彼女がいつまでも自分のことを好きだと思い込んでいる斉藤さん―――

「しかしすべての恋はいつかは消える。あの恋はたしかにあったはずなのに」物語の冒頭で著者が言っているように、どんな恋にも春夏秋冬がある。最初は相手の気持ちを探ってドキドキするだけの春、お互いの気持ちを確認し、熱く求め合う夏、そして、馴れ合いの秋が来て、やがては、どちらかの気持ちが離れ、寒い風が吹く冬がやって来る。

2021年の今、東京中のバーの灯りは、点いたり消えたりしている。恋に春夏秋冬という季節が必ず訪れることは悲しいけれど、それでも人は恋をする、繰り返す。こんな疫病さえ流行らなければ、このカウンターで始まった恋がたしかにあったはずなのに―――

でも、だったら。今は、一人の部屋に灯りをつけて、起きるはずだった恋、これから起きるかもしれない恋を思い浮かべながら、ベッドの中で、この本のページを静かにめくろう。そしていつかまた、渋谷の街に灯りが戻った時、そっとバーの扉を開けて、新しい恋を、春から始めてみよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?