フレージングの基礎理論 その3 「フレーズと拍節の関係」

さて今回は、最小限の音を使ったフレーズの構造を考えることで、フレーズと拍節構造との関係を考察してみたいと思います。

この記事ではフレーズとグループは同じ意味で使っています。

2音のグルーピングの構造

最初に考えるのは2音によるグルーピングです。

しかし2つしか音がないならば、それは必ず1つのグループです。というのも、「2つしか音がない」と考えた時点でもう、この2つの音をグルーピングしてしまっているからです。

ですから2音のグルーピングを考えてもあまり意味がないでしょう。

3音のグルーピングの構造

グループの内部構造

ここからが考察の本番です。

「3音の」と言っているのですから、全体は1つのグルーピングになるものと考えます。問題となるのは内部の構造ですね。

1つの考え方として、内部に構造などないというものがあります。速度の速い3連符などはそのように考えても良いかもしれません。

しかしグループの内部構造を否定することは、フレージングの否定と同義ですから内部に何らかの構造が生じると考えるべきでしょう。

内部構造ができるとすれば、その組み合わせは1+2か、2+1しかありません。このうちの2については、先に考えた2音のグルーピングと同じと考えます。

問題となるのは、2と1の関係の仕方です。

フレージングは、単にグループを分離することではありません。分離されたグループ同士がどういう関係にあるのかまで考える必要があります。

全体が3音のグルーピングになることはすでに分かっているのですから、2と1は何らかのやり方でグループを作る必要があります。

そこで、2音のグループを1つのかたまりとみなして、1音と同じように扱ったらどうでしょうか?そうすれば2音のグループを作るやり方を応用して、3音のグループを作れそうです。

グループに中心はあるか?

では1音に対して2音のグループは、全体として関係しているのでしょうか?それとも2音グループの中にどこか中心があって、その中心と1音が関係を持っているのでしょうか?

抽象的な議論に聞こえるかもしれませんが、実際に3音のグループを実際に演奏しようとする時に、2+1のように感じ、その繋がり方を含めて表現しようとするならば、このような問題に行き着くことになるはずです。

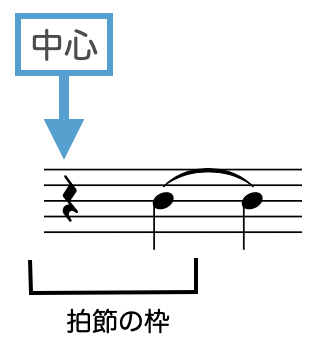

次の譜例のように、拍節的な文脈を匂わせると、なんとなく軸が定まってくるような印象を受けます。

つまり「グループの中で拍節的に最も強い位置が、他の要素とグループを作る際の軸となるのではないか」という印象を受けるのです。

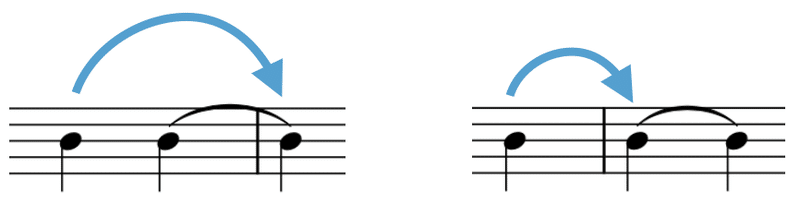

つまり矢印は次の譜例のように、それぞれのグループの中で拍節的に最も強い位置同士をつなぐように書かれるべきだ、ということになるでしょう。

このことは逆に「構造の軸として感じられる部分が強拍である」と言える可能性を含んでいます。

次のような1+2の構成でも同じことが言えます。矢印の終点を強拍の位置に合わせてみます。

もちろんこれで全てではありません。拍子は様々な可能性がありますし、小節線の位置にも他の可能性があります。

2音グループの中心が拍節的に強い位置にあるなら、2音グループは次のような2つのタイプに分けられるということになります。

ただし、後で説明しますが、次のような形も存在するのではないか、というのが私の意見です。

3音全体の中心

2音グループに中心があるのですから、3音グループにも中心を考えられるでしょう。そしてそれは拍節的に最も強い位置であると考えられます。

拍節的に最も強い位置は、そのグループの拍節的な文脈が明らかになれば自ずと分かります。

ですから、3音グループが別の音やグループと結びつきを持つ場合には、この中心を関係の軸とすればいいわけです。

この中心というものが、グループ全体を代表しているということを忘れないでください。

4音のグルーピングの構造

4音のグルーピングの内部構造は、2+2か、1+3か、3+1であると考えられます。

1+3と3+1の構造

すでに3音グループについては説明しています。3音グループの中心を考えれば、1+3や3+1は、1+2や2+1と全く同じように考えることができます。

例えば、次の譜例は1+3の構造です。3の内部はさらに2+1に分かれています。

2+2の構造

2+2の構造はグループ同士によるグループです。

それぞれのグループ内で拍節的に最も強いところを中心として繋げれば良いのですから、例えば以下のような構造が考えられることになります。

次のような構造は通常のものではありません。後半の2つの4分音符の後の方が拍節的に強いということは普通はないからです。ですからシンコペーションが生じているか、あるいは本当の拍節構造とは一致しない位置に小節線が引かれているかのどちらかということになります。

冒頭の休符を構成要素とするグループ

実際の音楽フレーズを検討していくと、休符を構成要素にするグループを考える必要が出てきます。なぜならば、小節や拍の冒頭に休符がある場合、休符の位置にグループの中心を置かねばならなくなる場合が生じるからです。

分かりやすい例はバッハのインヴェンション第1番の主題です。

まず小さい部分から見ていきましょう。最初の16分音符の音形は次の譜例のように理解する必要があります。

もしも中心がF音にあると考えると、1拍目より2拍目の方が拍節的な強さが強いと主張することになってしまいます。この音形は曲を通してずっと出現するのですから、ここでそのような主張をすると、曲全体で同じ主張をせねばならなくなります。

主題全体に目を向けても同じことが言えます。もしも3拍目に中心があると理解するならば、それは1,2拍目全体をアウフタクトとして理解することを意味します。

ただし、1拍目と3拍目の拍節的な強さにそれほど差がなく、どちらを中心とすべきか決め難い、という場合はありえます。

バロック時代の4/4拍子(C拍子)は、しばしば2/4拍子を2つまとめて書いたような振る舞いをしました。そのため、1拍目と3拍目が同等に感じられたり、3拍目の方が拍節的に強いというような場合がよくあります。

4拍子の主題が半小節ずれて現れることがある、というのもそうした事象の一種です。

例えば次の譜例は平均律クラヴィーア曲集の第1巻の最初のフーガです。4拍子のフーガは大抵このように2番目の主題が半小節ずれた位置に出てきます。こういう曲で、小節線通りに拍節構造を理解したり、そのようにアクセントを付けて演奏してはいけません。

同じ主題がずれて書かれるというのはモーツァルトやショパンなどでもたまに見られます。そういう場合も、拍節構造を小節線の通りに理解してはならない場合が普通です。

冒頭に休符を持つグループに、前のグループの終わりが重なる場合

先程挙げたインヴェンション第1番の16分音符の音形は、3小節目で次のような上下逆転した単位の繰り返しになります。

この時、主題の冒頭の休符は単位の末尾の音符によって埋められるのですが、その結果どのような形になるかで2通りの可能性が生じます。

1つ目の可能性は、次の譜例のように、休符が音符に置き換わってそれがグループの先頭に組み換えられるものです。つまり、先頭に休符のない形に変化したということです。このインヴェンションが通常演奏されるぐらいの速いテンポですと、こちらの解釈をするのが容易です。

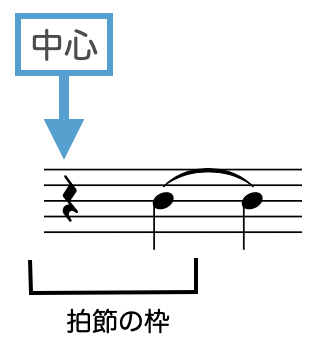

2つ目の可能性は、主題の冒頭の休符は暗黙に存続しつつも、その休符は1つ前のグループの末尾の音符によって置き換えられるというものです。次の譜例では、「中心」と書いてある位置には、前のグループの末尾の音符が重なっています。このインヴェンションをかなり遅いテンポで演奏したならば、こちらの解釈も可能になってきます。

このような形をもっと単純化したものが、次の譜例のようなもので、これは前に紹介だけしておきました。ただ、実際には2音でこの形をつくるのはかなり難しいでしょう。

しかし、4音使った次のような形はクラシック音楽では非常によく見られるものです。

例を挙げて置きましょう。

カテゴリー:音楽理論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?