『張山光希は頭が悪い』第7話:糸に成り切る

第1話(末尾に全28話分のリンクあり)

(文字数:約6200文字)

第7話 糸に成り切る

舞の修行においてまず初めに覚えさせられるのは、糸作りだ。

それも糸車を回し綿の実や蚕の繭から糸を、紡ぎ出すところから始める。初めはごくささやかな軽い繊維を、紡いで細く継ぎ伸ばし、撚りを掛けたその糸を、重ねてまた撚り合わせ、

太白、と呼ばれる極太の拠り糸にまで仕上げなければ、生地そのものが分厚く重い、舞装束は留まらない。留まらなければその装束は、「鬼」の動きに耐えられない。

舞を舞う者は何を差し置いても、糸の扱いに長けていなければならない。なぜなら舞もまた、糸であるからだ。

楽の音により引き出され、声の伸びに沿い導かれる。

張り過ぎず、ゆるめ過ぎずに受けた響きを、振幅させて場に広げる。しかしただ、操られるのみにならないためには、素の白糸では都合が悪い。「型」を身に染み込ませていなければならない。

泣きの型に怒りの型、笑いの型に喜びの型、憂いの型を複雑に、織り交ぜ組み合わせる事で、貴人の型に修羅の型、狂女の型に老爺の型、神の型にもちろん、「鬼」の型も作り成す。

鬼を舞える者は熟練者に違いないが、実のところ「舞」に見えるまでの難しさは、鬼も人も変わりがない。鬼を舞う者は人も舞えなくてはならず、人を舞えた者はいずれ、鬼にも成り得る。

子供たちのあどけない歌声を、外にまで広く届けるため開けられていた、正面の大引き戸が閉じられたところから、俺と光希は舞台に上がるように促された。あたたかだった雰囲気は仕切られて、舞台の前に並ぶ五つの机に座っていた僧侶たちが、表情を引き締める。

逆だった、と感じて光希と目を見合わせたけど、それも一瞬で、光希が立ち止まる場所から俺は前に進み出さなきゃならない。

重ね合わせて持って出た鈴鉦を、正座した光希が置き並べる間、俺は扇を手に立ったままでいる。浅い金属の器から取り出した鈴を、左手側に置いて、器はひっくり返して平たい台にして、右手側に置いて、鈴の金具に掛けてある小杖を取り外して台の上に、といった所作も、持ち方や右左どちらの手を使うか、小杖から垂れ下がる房の取り扱いといった項目が、細かく決められていて審査の対象になる。

その間見るともなしに見ていたお堂の空気は、自分たちや知り合いの出番以外は興味も無い退屈な大会に向けて、パンフレットを眺めたり楽譜を広げて練習したり、あら久しぶりー、さっきのお孫さん? 可愛かったわねー的なおしゃべりだったり、今のうちにお手洗いだったりで、最大五十人は並ぶ予定の広い舞台に二人だけの俺たちは、

完全に、なめられている。かえって清々しいくらいに。

光希が合掌した、と感じたから、頭を下げる時だけ両手を開く作法的なお辞儀に合わせて、俺も頭を下げる。後ろにいて俺には見えていないけど呼吸なら合わせ切れる。

審査員の一人が目を上げて、手元の用紙に何か書き込んだ。

唱え奉るいろは唄の ご和讃に……

これは言ってしまえば歌のタイトルを示しただけの事で、だけど、最後の音を伸ばしてそこを基準音に設定する。俺の身が反応するのは光希が小杖を手に取って、右側の鉦が、

カン

と鳴った瞬間からだ。

色は

の「ろ」と「は」で鈴が二回。次の鉦が鳴って、

匂えど

の「え」と「ど」で鈴が二回。カン、と次の鉦。

散りぬるを

の「ぬ」と「る」で鈴が二回。鉦が鳴って声を伸ばし終えた休みに鈴が二回。御詠歌では最も基本的な、単調極まりないリズム。

我が世 誰ぞ 常ならむ

歌詞の方も空海が、子供たちに五十音字を習い覚えさせるために作った、要は遊び歌、と思われがちだが、実はそう単純じゃない。

有為の奥山 今日越えて

声に出す場合の「いろは」は「いろわ」に聞こえるし、「常ならむ」は「ならん」に、「けふ」は「きょう」と発音する。

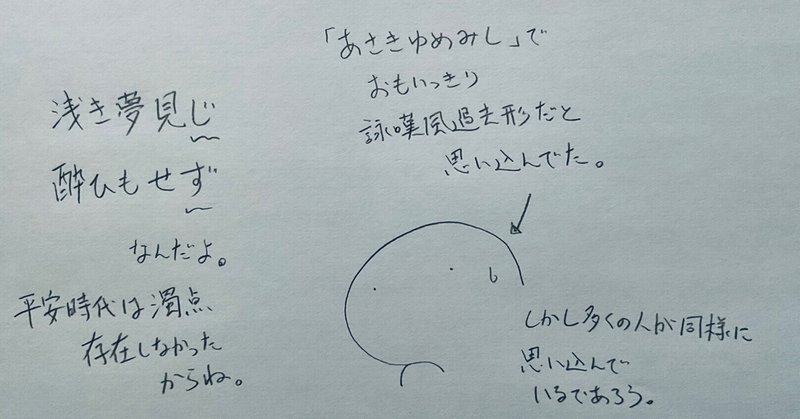

浅き夢見じ 酔いもせず

の「見じ」と「せず」は、濁らなくては意味をなさない。文字の通り「見し」「せす」と読んで、意味すらねじ曲げた解釈が、書かれているのもたまに見かけるけど。

実はその、一見些細な差分こそが重要で、つまりは文字で表せない声の世界が存在し、声で表せない舞の領域が存在する。

そしてこの「いろは唄」は、(先ほどの幼稚園児たちは省略したようだが)、全く同じ音曲を、もう一回くり返す。

カン

二巡目の、最初の鉦が鳴って、全く同じ舞を披露して見せたのでは、舞い手もただ単純に飽きる。現代語訳を見せてもらえた事は正直に言って助かった。

だけど、そのままじゃ俺たちには難し過ぎたから、俺が大体の雰囲気で読み解いた内容を、光希の声なんだし光希のしゃべり方で書き直して、

楽しい時間って本当に あっという間なのに

どうして一生のうちぜんぶが

楽しくなきゃダメみたいに思うの?

今日の一日分でいい

出来ただけを楽しもうよ

ボクたちは

夢を追いかけたいわけじゃない

図に乗って

誰かを下に見たいわけでもない

「ただ生きていたいだけだ」

と光希は言っていた。

「って言うよりムリしなくたって本当は、生きちゃえるんだ」

歌詞には無い部分だけど、全体としてはそれで良さそうだと心に留めた。一行ずつを正確に舞い過ぎると、かえって全体がぼやけるから。

ただ俺は、光希じゃないから、そこだけは俺にしっくりくる型に直して、

ただ生きていたいだけ ってか

四の五の言わずに生きとけよ

せっかく生きれてる連中は!

って、光希の声に比べたら若干荒いんだが、歌い手の声そのままをなぞるだけの舞なんか、無い方がマシだ。

最後の鈴が鳴って、光希が、真ん中に置いた鈴の金具に、右手側から取り上げた小杖を掛けて、ひっくり返して器状にした鉦に鈴を重ね戻して、といった所作をこなしている間、俺は姿勢と呼吸を整える。

合掌した、と感じたから光希のお辞儀に合わせて俺も、頭を下げて、背を起こした瞬間に、

このお堂がこれまでの歳月にも浴びた事無いんじゃないかってくらいに、熱量の高い拍手が鳴り響いた。

舞台袖にいた僧侶も勢い良く手を叩いていたけど、途中でハッとなって俺たちに、退出を促す。

「何。何今の。カッコいいぃ!」

「若いっ……! ものすっごく若かったわ!」

「動画がっ、動画が撮れなかった。ああ孫に聞いときゃよかった!」

「うふふふ。ワタクシ撮れています」

「ちょうだいっ!」

「ごめんなさい。私にも下さらない。初対面ですけれど」

移動の間も観客席の方からおばあちゃん達の声が届いてくる。

「え? 終わり? あの子たち今日はもうこれで出ないの?」

「ああ。あの人たちってばちょうどトイレに行っちゃって」

「戻ったらとんでもなく悔しがるわよきっと」

退出側の屏風の端際にいた僧侶が、わざとみたいに大袈裟な溜め息の後で、

「困りますね。厳粛な大会なんですよ」

と呟いてすぐニヤリと笑ってきた。

「と、言ってみせなきゃならないんです。分かるでしょう?」

光希が俺を、頬も赤くした満面の笑顔で振り向いて、両手を広げてくる。

俺もつい叩き合わせるところだったけど、音は鳴らさないくらいに気を付けた。

「ん……。あれ……?」

真横の畳の上に寝そべっていた布団が、もぞもぞ動きだして、

「ここ……、どこ?」

光希がまだ寝ぼけ眼の顔を上げた。

「本部の、二階。出場者が弁当食うために使う予定の部屋だから、昼頃までは寝てていいってさ」

「ああ。ボク……寝ちゃったんだ……」

思いっきりはしゃいで動き回った後は、光希は糸が切れたみたいに眠り込むから。

「光希合宿中も何回かやったんだろ。坊さんたち話が早くて、クスクス笑いながら布団掛けてくれたぞ」

ジーンズにTシャツでも許されたわけだ。光希は特別だから。配慮が必要で、手間は掛かるけど、そんなもんで済むんだったらそのままで居させた方がいい。

自分の一存で傷つけたり濁らせてしまう方が怖い。

「雨の音がする……」

「ああ。十分前くらいから降り出したな」

「お大師さまが来てくれてるんだ……」

「山頂じゃそういう言い方するらしいな」

無理矢理にでも縁起が良いって事にしときたいんだなって、思ったら俺は苦笑が出たけど、光希は布団にくるまって半分寝ぼけた声のままだ。

「楽しかったねぇ……。赤とか黄色とか、真っ白とか……、すっごく明るい光が、お堂いっぱいに、広がってさ」

「は?」

「観ていた人たちからも、ピンクとから紫とかすっごい数と勢いで、返って来るの。うわぁってボクずうっと、うれしくってさぁ」

自分に見えていた景色との、落差が大きくてかなり戸惑った。

「色、とか、光、とか光希、何か見えてんの?」

「え? だっていつも、浮かんでるじゃない。人がいる近くには必ず」

コイツ絵を描かせたら色使いとかメッチャクチャだなって、思ってたけど、

「薫が動き出すまではあんなに、冷たくて硬い色ばっかりだったのにねぇ……」

コイツには、本当に見えてた色塗ってたんだって、思いながら横たわっている頭を見て、前よりも、白さが増しているような気がした。あと普通なら使わないような神経ずっと使っててそれで、いきなり眠くもなるんだろうなって。

「来年は、薫のお父さんにも見せたいね」

「うちの親父来てたぞ」

「えっ!」

完全に、目が覚めたらしく跳ね起きて来た。

「光希のママに挨拶しなきゃって、本部うろついてたら会えたから、おばあちゃんおじいちゃんも一緒に。光希も会ったけど覚えてないか。寝入る直前だったもんな」

「覚えてない……」

本当に驚いた感じに目を丸くしている。

「ボク思い出せるの、舞台降りたとこまでがギリギリ……」

両手を音が鳴らないように、重ね合わせたとこくらいまでだな。

「『舞えるじゃないか。自信が無いみたいに泣いてたのに』って言われたよ」

「ああその声はなんか、聞こえてたような……」

首を傾けてそこからは出てこないみたいだったけど、本当にあった事を言ったら、

「自信が、無いわけじゃなかったけど、その、お母さんと比べたら」

と俺が答えて、

「そうだな」

って父親が頷いたあたりから、光希が怒り出したんだ。

「ごめん」

って一応は口にしたけど、聞こえてないみたいで泣き出して、

「なんでっ……、なんでお母さんと比べるの? 薫は薫じゃない! 薫ががんばったのに薫がカッコよかったのに、薫はずっとカッコいいのに、なんで?」

多分あれが糸が切れたように眠り込む最後の、駄目押しだったな。

「観たかったー。僕もすっごく観たかったー」

「私だってよ。どうして平日にやってくれちゃうわけ?」

おっさんと茉莉花がダイニングに背を向けたソファーに並んで座って、父娘が同じ格好に表情で、ふて腐れている。

「動画撮ってきたでしょってば」

「それはもう何回も観たー」

「観れば観るほどその場で観たかったっていう不満が募るのよ」

そんなわけで二人だけがプロジェクタ代わりのテレビに向かっている。

「ママってばフレーム固定出来てないから時々カオちゃん切れちゃうし」

「ごめんねぇ。じゃあ次から茉莉花にお願いできるぅ?」

俺はダイニングのテーブルに座ってさっきから、頭を抱えていて、右側からは光希、左側からはおじいちゃんが、俺の機嫌を取りかねているみたいに覗き込んでくる。

「どないしたん?」

おばあちゃんがキッチンで淹れてくれたコーヒーを、お盆に乗せてテーブルに置きながら、よっこいしょって俺の対面に座った。

「……なんであんなよっぼよぼのジジイが最優秀賞なんだよ……!」

俺は本気でムカついてるのに、テーブルの他三方向からもソファーにいる三人からも、「は?」って表情が返ってくる。

まずはソファーからおっさんの困ったような声がした。

「優劣を決める大会じゃないよって最初っから」

「聞いてたけど! だからってアイツか? たった一人で出て来たあのジジイなのか? 声全然出てなかったし、手なんかプルプル震えてたじゃねぇか!」

「所作が完璧やったて、お坊さんたちから誉められよったで」

「完璧なら声は出なくていいのかよ!」

「声の良し悪しは問われんからなぁ」

「どれだけ心を込め切れるかやからな」

「目に見えて分かりやしねぇじゃねぇかそんなもん!」

のんびりしたおじいちゃんおばあちゃんの空気がかえって火に油を注ぐ。

「僕たちも賞状もらえたよー」

って光希は笑顔で俺の目の前に、賞状を広げてくるけど。

「優真賞、って謎の名前で呼ばれてるただの参加賞じゃねぇか!」

「参加賞じゃ、いけないのカオちゃん」

「今年初めて出たんだから、誉められただけでも嬉しくない? なんで?」

ソファーの背もたれからは茉莉花とママが、振り向いた顔を並べて見せてくるけど、

「なんでって……」

下唇を噛んだけど抑え切れなくて、もう一度息を吸い込んだら吐き出してしまう。

「光希の方がよっぽど、完璧だったじゃないか! ただあのジジイの肩書きが、とんでもなく偉いってだけだろ!」

「それが全部やないか」

おじいちゃんが呟いて、俺以外のみんなが笑い出した。悔しいけど、その通りだ。それで仕方がない。そういった事に頷くのがものの分かった大人の対応だって、分かってはいるんだけど悔しい。

おっさんがテーブルに寄って来て、おじいちゃんが座っていた椅子を空けた。「ありがとう」とその椅子を俺のそばに近寄せて、座りながらメガネの奥の目を細めた笑顔を見せてくる。

「薫は良い子」

「どこがだよ」

「自分よりもずっと光希を誉めて欲しかったんだね」

光希が丸めた賞状両手で回しながらニコニコ笑っている。

「だけど、ジジイは良くないよ。初めて見たあまりよく知らない人に」

敬語で怒られてはいないけど、十分良くないとは思ってたから、

「……ごめんなさい」

と呟いたらただ「うん」って返ってきた。

「元々何にも考えずにそういう言い方できちゃえる子だったらいいんだけど、薫は、良い子だからさ。自分に合わない言い方はね。薫。思っているよりも自分が傷つくよ」

対面のおばあちゃんもニコニコ顔で自分で淹れたコーヒーを飲んでいる。

「そしていつまでも残り続けるんだ。気にしてない、とか、忘れた、みたいに思ってても、舌の先にずっとね。溜まって行ったら本当は良い子だって事も、自分で分かんなくなっちゃうから、やめた方が良いんだよ」

テーブルに置いてあるお盆に、茉莉花やママが寄って来て、カウンターに持って行ったカップにミルクや砂糖入れながら多分、俺やおっさんの様子を気にしている。

「僕たちはみんな、薫が大好きだよ」

光希もカウンターに移動して、茉莉花よりもたくさんの砂糖を入れて、茉莉花からは呆れられたりしている。

「他所の家と、自分の家を、行ったり来たりでちっちゃな頃からずっと、がんばってきたよね」

光希のパパから頭を撫でられて、俺が涙をこぼすのを、みんながはっきりとは見ないようにしてくれている。

「その大変さって僕たちにも、そう簡単には分かってあげられない。だけど、そう簡単には分からないって事を、分かってるから。だから、ずっと自分に言い聞かせておいて。薫は良い子だって。みんな薫が大好きだって」

何かしら心に残りましたらお願いします。頂いたサポートは切実に、私と配偶者の生活費の足しになります!