『張山光希は頭が悪い』第9話:お花とごはん

第1話(末尾に全28話分のリンクあり)

(文字数:約7600文字)

第9話 お花とごはん

高校にたどり着いてからも毎朝毎朝、全力の笑顔だ。

「じゃあねー。薫ーぅ。まーたねー」

「ああ」

階段を上って行く途中からも、身を乗り出して大きく手を振ってくる。

「おうちにもいっしょにかえろーねー」

「分かったから大人しく自分の教室に行け!」

「大好きだよー」

遠ざかりながらも階段室に反響して玄関ロータリーにまで届いてくる。振り向かなくても俺の背中には、他の生徒からのクスクスニヤニヤした笑みが、べったり張り付くみたいに感じ取れる。

「すごく、近寄りづらいんだけど……」

そう言いながらも近付いて来た声には、聞き覚えがあった。

「そんなわけにも行かないから」

振り向くといつもは俺以外に見せる、可愛らしい雰囲気のカナツカだ。

「ごめんなさい」

おずおずした様子で謝られて、「ああ」と察しがついた。

「部長から聞いた?」

「そう。今まで変に突っかかっちゃって……、ひどい事言い続けたなって……」

仕事が早いな。あの人。

「俺の方もごめん」

「え?」

なんでそっちが謝るの? って聞こえてきそうな感じに、大きな目を瞬かせてくる。

「名前、本当に知らずに呼んでたんだけど、そりゃ前から知ってたみたいに思わせて、混乱、させたよなって」

「ああ。別に……、そこは私は……」

並んで教室に向かって行く先で、俺はともかくカナツカが、意外そうに二度見されたりニヤつかれたりしていて気になる。教室に入ったら入ったで、エンデ好きグループが、

「あ、カナカナーぁ」

「おはよー」

と声をかけているのにカナツカは、俺の席まで後をついて来て、明らかに不審がられているし。

「え、と。他に何か、用?」

「うん。お詫びに、って言ったら何なんだけど……」

後ろ手に隠し持つみたいにしていたスマホを、

「エンデの新曲」

と俺に向けてきた。

「ファンクラブ限定の、先行配信の分取れたから、あげる」

それが多分ものすごく貴重なヤツだって事くらいは、俺にも察しはついたんだけど。

「え。俺、いらないよ?」

それを言ったらまた俺には見慣れたカナツカに戻る事も、分かってはいたんだけど。

「どうしてそんな反応になるのよ!」

「どうしてって、興味無いからだよ。エンデとか」

「興味、無いってどういう事! アンタ初日から大失敗してるくせに!」

「あと俺、携帯とかそういった情報端末的なもの、一切持ってないから」

ああ納得、したみたいに落ち着いたかと思いきや、また真っ赤になって眉を吊り上げてくる。

「有り得ないウソつかないで……! 今時そんな高校生、いるわけないから!」

「今実際に目の前にいる存在を完全否定しないでもらえるかな」

カナツカに限らず正直に言ったところで、怒られるか笑われるかのどっちかばかりで、慣れてはいるけど。

「実家が山の上なんだよ。電波弱いから実の親とも子機無しの家電しか連絡手段無いし、親が使ってない物を、育ての家に頼むのもどうかなって思うだろ」

「山頂にだってWi-Fiスポットくらいあるじゃない! こないだ行ってみたから私知ってるんだから!」

「そりゃ山頂は観光地だからさ」

「そんなの、自分の人生生きてるって言える? 自分の意志で選んだような事、何にも無いんじゃないのアンタ!」

人を傷付けるような文句がスラスラ口から飛び出してくるのは、コイツ自身が毎日その辺で悩み続けてきたからだよな、って思ったら、俺は何にも言えなくなって、顔を背けて席に着いた。

目の端にカナツカが、もうしばらくは立ち尽くしていたんだけど、

「いいよもう」「ほっとこう」

とか、他の女子たちの声がして遠ざかって行った。

昼休みに入ってまた、俺の席に寄って来た。

「ごめん」

カナツカのだいぶ後ろには、そりゃ事情もよく分かっていないだろう女子たちが、元はそれぞれに可愛い顔を俺にだけ変に歪めて、見せてくるけど。

「傷つけたんなら謝るから」

「いや。いいよ俺は。別に」

俺以外だったら分かんないけど。まぁ、俺以外だったら俺よりは、もうちょっと上手く対応できる、と言うより俺みたいな反応になってないと思うんだけど。

「怒ってるじゃない。朝からずっと、無視してるでしょ!」

「怒ってない。特に、教室で話すような事何も無いからさ」

また目の端に多分、エンデの画像、みたいなのが向けられて来たけど顔を逸らした。

「受け取ってよ」

それを持つ手もカナツカの声も、涙がちに震えてくるんだけど、

「聴いてみて。ねぇそのくらい良いじゃない!」

「あのさ」

泣き出されるよりはマシだって、溜め息をついた。

「普通に生きてきた人達には、さっぱりワケが分からない事言い出すと思うんだけど、だから、俺、ってか俺の家」

正直に言ったところで「そんなの付き合っていられない」って、そこから先は距離を空けられるばかりで、慣れてはいるけど、

「『自分の好きな曲を選んで聴く』っていう、感覚自体が無いんだよ」

本当に、言葉に変えるならただそうなんだとしか、説明できない。ウソだと思われたって。そんなのおかしいって言われたって。信じてもらえたところで実感なんか出来ずに「ふーん。そうなんだ。はい」ってまた、差し出されたって。

「だから、それ、困るって言うか、その、正直意味が分からない。それやり出したら、そういうのに慣れてったら俺、舞が出来なく」

そして俺にとっては、俺の、家の中ではそっちの方がよっぽど、頭にちょっと浮かんだだけでも恐ろしくて、

「なりそうでっ……」

涙がこぼれ落ちそうになったところで遠くから、身に馴染んだ足音が響いてきて引っ込んだ。

「薫ーぅ! いい天気だよーぉ。いっしょにお弁当食べよ食べよーぉ」

教室に駆け込んで来た勢いで、席に座ったままの俺まで一直線に、抱きつきに来やがる。

「光希……」

「あれ?」

と辺りを見回して、

「あ。カナツカさんだ。こんにちはー」

と思いっきり純粋に笑顔を、振りまいて回っているけど、

「なんかすっごく薫、注目集めてるよっ」

「俺じゃねぇ。光希だよ」

「……いいかげんにしてもらえませんか!」

いやカナツカも含めて三人全部、もっと外側からこの事情が察し切れない奇妙な状況の、顛末を観察する視線に取り巻かれている。

「いくら仲良いからって、って仲良くするしかないですよね! ちっちゃな頃から育ててもらって、お世話になっている家の息子さんなんだから!」

言葉自体はそれで間違ってないんだけど、なんで怒られてるんだろうね? って聞こえてくるみたいに光希が首を傾けてくる。

「だけど、そんなに毎日ベッタリ張り付かれてたんじゃ、誰も小石川くんに近寄れないし声とか掛け切れないじゃない!」

「え、と。じゃあ……」

俺から離れて光希は、クルリと身を回してカナツカの、真正面に立って、

「カナツカさんもお弁当、いっしょに食べる?」

ってものすっごく純粋に、首を傾けたままでいる。

「……え?」

「うん。そうしようよ。カナツカさんのお友達に、薫の事前から気にしてくれてる人も。この高校お片付けとかきちんとしてたら、何も教室でごはん食べなくたっていいんだよ?」

もっと子供の頃からすごいなと、思っていたけど、

「うわーい。ごはんっ。ごはんっ。みっんなっでごはんっ」

「はずみながら歩くなって。ああすげぇ。行く先で人が遠ざかってく」

光希が「そうしよう」って決めてやり始めた事は、ちょうどその時周りにいた人たちまで、「じゃあ、そうしてみようかな」とか、「え。みんなも行くの? 決まったの?」とか、「いつの間にこうなったんだろう」とか、それぞれに首を傾けながらにでも、いつの間にか従わせてしまう。

光希の頭が悪くて助かった、と俺は口に出さないけど思っている。これで頭がすごく良かったら、世界を支配できているか、もっととんでもない方向に狂わせ切れている。

木陰のベンチに並んで座って、色違いの巾着袋を開けた中身ももちろん同じなもんだから、

「うわ」

って他のベンチや芝生に座っていた女子たちが、覗きに来て

「ごめん。やっぱちょっとキモイ」

ってクスクス笑っていたけど、

「だよねー。面白いよねー」

光希本人が悪く受け止めもせずに笑っている。

「フツーちがう人同士が、こんなに色々そろう事って無いもんねー」

そして顔中で美味しそうに弁当食ってる。同じもの食ってるはずなんだけど、光希の弁当の方が多分女子たちからも美味そうに見えている。

「お弁当、お父さんが作ってくれてるんだって」

「え。お母さん、いないの?」

「え。なんで?」

ものすっごく純粋に目を丸くしたから、訊いた側が恥ずかしそうに口をつぐんでいた。

「ボクのうち、いちばんメインはお米とかお野菜とか作っている家だから」

「農家な」

「よく分かんないけど売れないって言われた分だったり、よその家にあげてお返しにもらった分だったりで、食べ物をお金出して買うって事がほとんど無いし、どんな食べ物が今どれだけあるかは家のみんなが分かってるから、食べたい時に作りたい人が、家にいる人の数とか見て声かけてから作るんだよ」

そこは俺はあまり把握できていなかった。日頃言葉にされて言われている事でもないし、山の上でも暮らしているから家の人ほどには在庫も確認していない。

「昔はね、男の人がキッチンに入るの恥ずかしい、とかって思われてたみたいだから、おじいちゃんだけがお料理ニガテ。それなのにいきなり『手打ちうどん作る』とか言い出して、小麦粉たっくさん使っちゃった上に生煮えで大失敗しちゃったから、おじいちゃんだけはキッチン入るなって言われてるんだけど」

言われたら俺もクッソまずかったうどんとか、その後のおばあちゃんの怒りっぷりとか思い出して、弁当食べつつ頷きながら笑ってしまった。

「ああ。あとね、お母さんはエイヨーシとかチョーリシなんかのメンキョ持ってて、山頂に遊びに来た人たちの食事場所、全部のめんてなんす、とか、おみやげお菓子のぷろでゅーす? とか、そっちで一生けんめい働いてるから、家の家族分の食事くらいは誰かに作ってもらいたいよねって」

そこも俺は、おばあちゃんも働いてたっていう食堂のおばちゃん的な仕事かと思っていた。同じ家で暮らしているって言っても俺、なんだほとんど理解してないな。

「他所の家の子が一緒に住むって、嫌じゃなかった?」

「ケンカとかしなかったの?」

「んーと、やっぱ初めの頃はしょっちゅうケンカしてたみたいだけど……、覚えてないよね。一才とか、二才くらいの時からだから」

「だよな。物心ついた時には」

「そんなに早くから?」

「小石川くんの家は、その、何してる家なの?」

「お花を育てているんだよ」

意外に思わせたみたいで女子たちは、光希の話に聞き入ってくる。

「山の中で夏場も涼しいから。色んな種類のお花、一年中育て切れるから。だけど、話聞いててボクかわいそうだなって思ったのは、そこの人たちは、キレイに咲いてくれたお花ほとんど見られないんだよ。

名前も知らないんだ。まきエダ、とか、ふとヅル、とか、自分たちが育てやすいように植物の形とかで呼んでるから、外でどう呼ばれるかを気にしない。毎日色とかふくらみ具合とかに気をつけて、運んで行った先でちょうど、キレイに咲いてくれる方が大事だから。『花一輪一輪の声を聴く』みたいな言い方を、薫のお父さんはしていたんだけど。

そういう暮らし方ずっと続けてる人たちだからさ、ちょっとした、本当に細かな物音とか色の変わり具合なんかに、ボクたち以上にビンカンなんだよ。テレビとかネットとか、色や音が強すぎて怖いんだって、あったってそんなには使いたくない」

しゃべり続けながら弁当もしっかり食べ終えて、両手を合わせてから、

「ボクもエンデは大好きなんだけど」

ってカナツカの方に顔を向けた。

「勧め切れないんだよね。薫も夏休みやお正月には山の上に帰って、家の手伝いするから。好きな人がボクの好きなもの好きになれないってのは、そりゃさびしいんだけど、しょうがないかなって。だからって、薫の事嫌いになんかならないしなれないし」

俺も隣で手を合わせて、俺は聞いてる側だから弁当箱を片付ける余裕は十分にある。

「お花はさ、いるよね。山頂にいっぱいあるお寺でだけじゃなくて。絶対に必要か、って聞き方されたら、いらないものだって決め付けられちゃうかもしれないけど、本当に一本もなくなって、キレイなものが見たいならそういう映像作ればいいよ、ってなっちゃったら、それってそんな場所って何かきっと、良くないよね」

巾着袋に入れて俺はカバンも持ってきたから、しまっていた間に、

「だからボクたちは、山の上から来るお花、一本一本大切にして毎日声かけて、出来るだけキレイに咲かせてなきゃいけないし」

目の前に並んでいる女子たちの表情は、薄赤く色づいて近くにいる人同士で、小声でヒソヒソ言い合っている。

「お花育ててるから山の上では、ごはん作れないんだから、ボクたちがその分も作って届けてあげるんだよって、ふもとではもうずっとちっちゃな頃から、言われてるんだ。山頂の、観光地も良いんだけどさ。そこばっかり見てたら、その間とか……」

不思議に思って隣を見たら、光希が目をこすり出していて、これかと思って、

「はしゃぎ過ぎたから眠いんだろ」

と声を掛けたら、

「うん……。ごめん。ちょっとだけ……」

と俺にもたれかかってそのままスヤスヤ寝入ってしまった。

目の前の女子たちが、真っ赤になってそれぞれに身をよじらせたりして、光希を起こさないように静かにはしてくれているけど、動きが騒がしい。

「じゃあねー。薫……」

階段を上ろうとした光希が、俺の教室の方に目をやって、

「光希?」

何回かふた重の目を瞬きさせていたけど、

「うんっ。大丈夫。女の子たくさん連れてっちゃったからやっかまれてるだけだから」

にっこり笑ってまた階段を上る途中から、手を振って来る。

「まーたねー。かーえりーもいっしょー」

「分かってるから」

手を振り返して廊下側を見たらそこに立ち並んでいた女子たちは、

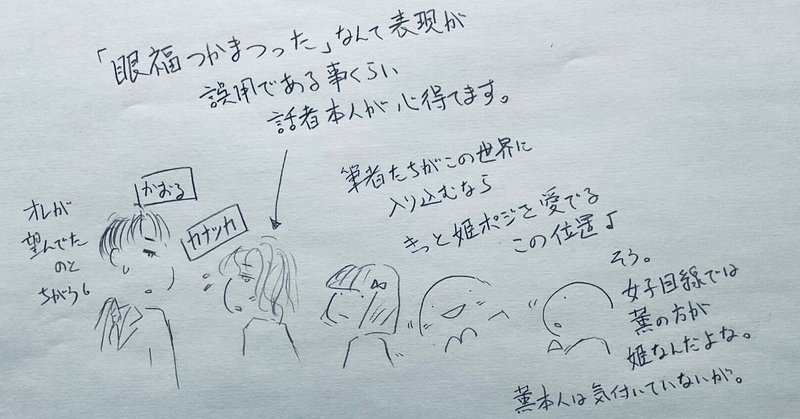

「お見それしたわ」

「眼福つかまつったわ」

「そこには幸せしか存在していなかったわ」

と淡々と気を落ち着かせたいみたいに、俺からは目を逸らしたうつむき気味にしゃべってくる。

「二人でどこまででも行っちゃって」

「なんならそのままゴールインして」

「だから付き合ってねぇんだってば」

「そこは分かったけど付き合う以前の問題なのよ」

「誰も二人を引き離せないわ」

「っていうか誰一人引き離したいとすら願っていないのよ」

背中の後ろに女子たちを引き連れているけど、俺が求めていた雰囲気と違う。教室にたどり着いて扉を引き開けたら、

「あ」

俺の机から教科書とかが引き出されて、床に撒き散らされていて、

「ホモが来た」

「キモ」

ってニヤつきながら避けていく男子とかいて、

「悪いな。ゴミにしか見えなくて」

俺の机に足を掛けていた奴がそのまま更に力を込めた。

「蹴り倒しちまった」

派手に机が倒れる音がしたけど、俺自身が傷つくとか言うより、背中側からの熱量が一気に高まって、

「無礼者ぉ!!!」

怒りに燃えた女子たちが、俺の身は戸口脇に丁重に退かせた上で、なだれ込んで行った。

「貴様らの目は節穴か! いいや私たちも節穴だった! つい先ほど尊さに目を開かされたのだけども!」

「居並んで、土下座の上で謝罪を述べろ!」

「そこの連中も見ていないで拾え!」

「机を起こせ! 小石川薫の私物に手を触れられる光栄に浴せ!」

有難い事は大前提としても、とんでもない連中を味方に付けてしまった気がする。

「うん。話出来たよ」

林部長は心なしかちょっと明るい表情になっていた。

「今度父に会わせて父からも、話をしてもらう。『父親のお友達』だと思い込まされている状態よりは、『どうやら父親らしい』くらいには思えてからの方が、父も負担が少ないだろうから」

今日は真垣さんがお茶を用意してくれて、俺と光希が来た頃に合わせて並べてくれた。カナツカは今日は休み、と言うより、カナツカの休みに合わせて集合した感じだ。

「思っていたよりサクサク進みましたね」

「阪倉くんが前もって情報を与えてくれていたからね」

「いや。自分は……」

先に座っていた阪倉さんは、まずお茶を一口飲んでから微笑んでくる。

「『初代部長の名前知ってますかー?』とか、『いや小石川さんの父親じゃあないみたいっすよー?』とか、『俺も部長との会話聞いてただけで、詳しいところまではよく分かりませんけどー』とか、知ってる範囲をちょこちょこっと」

聞きながら部長も苦笑していたけど、

「ナイスアシストじゃないですか」

「まぁこのくらいは出来ていないと」

阪倉さんも苦笑して、笑いやめると意味ありげに俺の顔を見上げてきた。

「自分、張山さんとは小学生時代からのツレなんで」

「え?」

阪倉さんの隣に座った光希が空中に指を踊らせている。

「『竜が生きる』って書いて竜生くん」

俺も字面を思い浮かべたら「あ」ってなった。

「光希のいとこの家に、なんでかいつも入り浸ってるっていう、『たっくん』さんですか……!」

「そっす。そのいとこの家がつまり俺の親父が働いてる自動車工場なわけで」

「おうち同士は遠いからー、お盆とお正月くらいしか向こうには行かないしー、おばさんおじさんがいとこ連れて遊びに来たって、たっくんまでは連れて来ないもんねー」

「顔合わせた最初っから言って下さいよ……」

「いや。そこはねぇ。お互い微妙っすよね。話だけは散々聞かされている友達の友達、しかも学年違いって」

頷いたついでに俺も座って、並べてあったお茶を飲んだ。

「すごいんだよ。たっくんの周りにいる人たちって、変な人からよく分からない事言われて怒られたって、みんな巻き舌で言い返せるんだよ」

「子供の頃から光希が陰湿ないじめにだけは遭わなかったわけだよ」

「そこは張山さんの実力かなと。背中からこっそり近付かれようが遠くから小石とか投げられようが、見えてるみたいに避けながら通っちゃうんで」

「ああ」

実際に光希には見えていたんだろうなと、俺も頷いた。

「どっちかっていうとカオルくんがいじめられてるの助けてあげてって、頼まれごとの方が多かったっすよ」

「え。ホントに?」

「カオルくん色々な方面に気を使って周りに言い出さないから」

「悪いこととかケガさせることまではしてないよね?」

「悪いことにまではならないようにまずは口先でビビらすんですよ」

「グコッ」

無表情なまま真垣さんのノドがところどころで鳴り続けている。

何かしら心に残りましたらお願いします。頂いたサポートは切実に、私と配偶者の生活費の足しになります!