FC東京vsヴィセル神戸レビュー【2020.12.19 Jリーグ 第34節】

面白いと思っていただけたらいいね👍と拡散、リツイートをお願いします。

この記事では以下のようにポジションを省略しています。

CF センターフォワード

WG ウィング(3トップのときのワイド)

OMF トップ下

SH サイドハーフ(2トップのor1CF+1OMFときのワイド)

CH センターハーフ(2CH+1OMFのとき)

IH インサイドハーフ(1AC+2IHのとき)

AC アンカー

WGB ウィングバック

SB サイドバック

CB センターバック

GK ゴールキーパー

今シーズンはコロナ禍+ACLの影響で超過密日程となってしまった両チームの一戦。そんな中でも今シーズンの東京は若手の台頭もあり来シーズンへ向けての希望も見せつつ戦ってきました。

また、今回は東京が前後半でわかりやすい戦術変更を行ったため、時系列に沿ってかいていきます。

基本的に図と文章の内容は同様のことが書いてあり図のみ見てもわかるようになっています。

では、スタメンから見ていきます。

スターティングメンバー

東京は4-1-2-3を採用。GKは波多野。ディフェラインは右から中村、渡辺、オマリ、小川。中盤はACに森重。2IHに東、安部。3トップは右から紺野、永井、アダイウトン。健太監督は拳人が抜けてから何度か試している森重のACを選択。また、右サイドは紺野、中村という若手2人縦にを起用し、今シーズンの東京の成果が見えるという布陣になっています。

神戸は4-2-3-1のシステムを採用。GKは前川ディフェラインは右から山川、菊池、大崎、酒井。2CHに郷家、山口。2列目は右から小川慶治朗、安井、小川裕太郎。1トップに田中を起用しました。神戸は、ACLでの上位進出やイニエスタの負傷など選手の疲労が心配される中で田中順也を今シーズン初スタメンに起用しました。

1st half

前半は東京のハイプレス+ブロック守備vs神戸のビルドアップという構図となりました。

では、一つ一つ見ていきます。

東京のハイプレスvs4バック+2CH

この試合、東京は自分たちの守備態勢と神戸のビルドアップ型に合わせて、数種類のハイプレス型を用意していました。

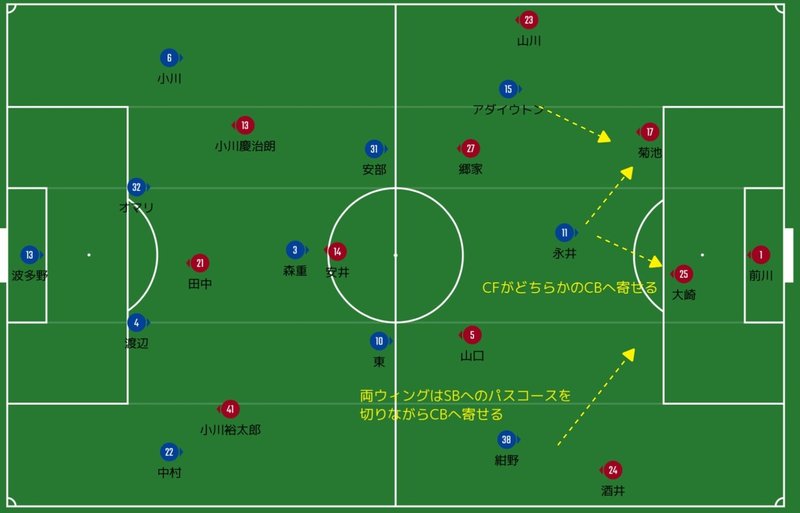

神戸が4バック+2CHでビルドアップする場合、東京は2種類の形を持っていました。

I ボールが中央

一つ目を上図にまとめました。こちらは神戸が中央でボールを持っているときに起きやすかったです。

まず、神戸の2CBのどちらかをCFが抑えに前に出ていきます。その後、CBがもう一枚のCBにパスを出したタイミングでボールが転がっている間にボールサイドのIHがもう片方のCBに自分がもともとついていたCHへのパスコースを切りながら寄せて神戸の4バック+2CH噛み合わせる形を作り出します。

この時、CF永井はIHがCHへのパスコースを切りきれなかった場合のアフターケアで神戸のCHに再び寄せるということもしていました。

II ボールがサイド

2つ目を上図にまとめました。こちらはボールがサイドにあり、神戸の陣形が全体的にサイドへ寄っているときに起きやすい現象でした。

まず、初めのスイッチはIと同様にCFが片方のCBへ寄せるところから始まります。この時に、ボールと逆サイドのWGは中に絞りCB、SB間に立って高い位置をとります。そして、神戸がサイドチェンジをしようともう片方のCBへパスを出したタイミングでSBへのパスコースを切りながらWGはCBへ寄せます。こうすることで 2CBに対して2枚のプレス隊を用意しつつ、WGが高い位置を取れるのでカウンターの際には威力を発揮させることができます。

要するにどちらもいかに中盤の枚数を維持しつつ、2CBにハイプレスをかけられるかが肝要。

神戸のビルドアップ

東京のハイプレスに対して、神戸は早々に4+ 2のビルドアップをやめ、CHの一枚の蛍をディフェラインに下ろして3枚でビルドアップする形に切り替えました。

しかし、それに対しても、東京の用意していたハイプレス型がありました。

東京のハイプレスvsダウンスリー

上の図に各選手の役割をまとめました。前述した、2つのプレス型同様にスイッチを入れるのはCF永井。この時永井はAC蛍がどちらかのサイドの方向を向くようにプレスします。蛍がCBへパスを出したタイミングでボールサイドのWGはSBへのパスコースを切るバックマークプレスをしながらCBは寄せます。この時点で、ハイプレス時の数的同数を確保。激しく寄せて奪うなり、下げさせるなり、蹴らせるなりして回収します。

もし、この時WGのバックマークプレスが剥がされSBへパスが渡ってしまった場合は東京のSBが神戸のSBへ寄せていきそれに合わせてディフェラインをスライド、枚数を補填します。

東京のブロック守備

この試合、東京は4-5-1の形でブロック守備を行いました。中盤の枚数が5枚なので網をはって縦パスを狙うのかと思いきや人に対して出て行くタイプのブロック。中盤の3枚もある程度出て行く人は決まっており、AC森重もディフェライン前のスペースを守るというよりも積極的に前に出ていきボール保持者に対しての牽制を行いました。

なかなか得意のハイプレスを機能させきれず押し込まれる時間帯が長かった前半。しかし、健太監督は後半の頭からすぐに修正をしてきました。

2nd half

後半の頭から健太監督は右WGの紺野に変えてOMFに高萩を投入。そしてシステムを東京の慣れ親しんだ4-2-3-1に戻します。この修正がどのような効果を生んだのかについて見ていきます。

東京のハイプレス

4-2-3-1に戻したことによる最大のメリットは前プレがかかりやすくなったことでした。神戸のシステムは4-2-3-1なので噛み合わせどうりにプレスをかければ良くなりかつ東京の選手にとって慣れ親しんでいたこともあり前線からのハイプレスが整理されました。

また、このとき東京が得意としてきたプレスの形も見られたので一つ紹介します。

東京のが得意としているプレス型の一つにサイド圧縮があります。図のようにCF、WGはそれぞれのシステム上マッチアップする相手選手につきトップ下の高萩が相手のボールサイドのCHを押さえ東京の2CHの1枚が余るようにします。こうすることで東京は相手からスペースを奪いつつ数的有利を生み出す守備ができます。

セカンドボールの回収

東京が後半良くなった理由の一つとしてセカンドボールを回収できる機会が格段に増加しました。前半から東京は小川とアダイウトンのいる左サイドに向かってロングボールを展開することが多かったのですが後半になってそこでの回収率が上がったように思えました。おそらく高萩が左サイドでボールを受ける機会多くそのためフレッシュな高萩がセカンドボールを拾うことが多くなったんだと思われます。

データ考察

この試合、東京は立ち上がりから神戸のハイプレスにハメられてしまうことが多くロングボールに逃げることが多くその逃げ場として機能していたのが左サイドのアダイウトンと小川のコンビ。上手くビルドアップできない以上そこにロングボールを入れることが全身の主な手段となり実際にデータとしても前後半通して左サイドの高い位置でのプレー割合が高かったです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?