ヴィーコ『新しい学』試論①

はじめに

本稿では,ジャンバッティスタ・ヴィーコ(Giambattista Vico, 1668–1744)の主著である『新しい学』第三版(Scienza Nuova, 1744)の読解を試みる.

ヴィーコの『新しい学』には以下の三つの版がある.

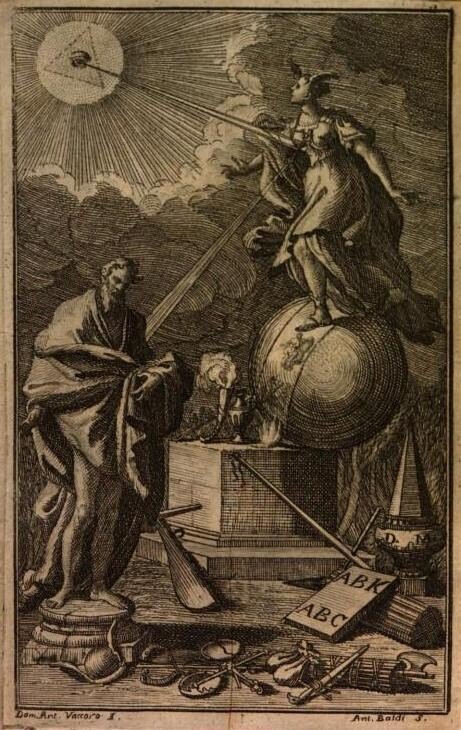

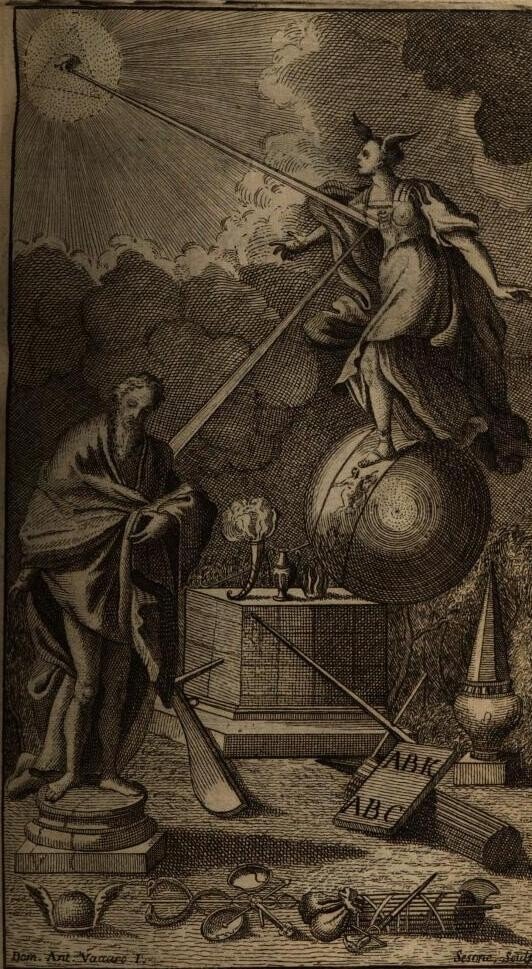

『新しい学』初版(1725)には口絵はなかった.口絵が追加されたのは,『新しい学』第二版(1730)以降である.

『新しい学』第二版(1730)と第三版(1744)の口絵では,イラストが若干変わっている.第三版の口絵では,作成者が壺に「D. M. 」の文字を入れ忘れてしまっていることが指摘されている(上村1998).

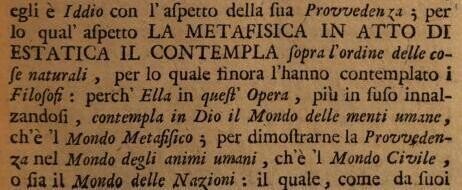

ヴィーコの『新しい学』はこの口絵の説明から始まる.この図版を念頭に置いて読むことが,『新しい学』の「理念」を理解する一助となる.

テーバイのケベスの『図版(ピナクス)』

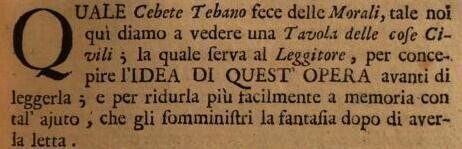

テーバイのケベスが道徳的なことがらにかんして作成したのと同じような国家制度〔政治〕的なことがらにかんする図版をわたしたちもここに提示するので見てもらいたい.この図版は,読者にとって,〈この著作の観念〉を,これを読むまえに自分のうちに宿しておき,また読んでしまったのちにも,想像力の援助を得て,よりたやすく想い起こすのに役立つはずである.

この「テーバイのケベス」について,上村忠男(1941-)は次のように説明している.

テーバイのケベスは紀元前四世紀の哲学者で,ピュタゴラス派のピロラオスの弟子.プラトンの対話篇『パイドン』に,おなじくテーバイの出身でピロラオスの弟子であったシミアスとともに,ソクラテスの主要な対話者として登場するといえば,あるいは思いあたる人も少なくないかもしれない.『クリトン』(45B)によれば,シミアスといっしょに,ソクラテスの脱獄のための金を用意してアテナイにやってきたとされている.

ヴィーコが言及しているのは,このテーバイのケベスのものであるとされてきた(ただし,今日では別人のものであると判定されている)著作『ピナクス』のことである.そこでは,クロノスの神殿の門前にかかげられていたという,人間の生涯を寓意的に表現した図板(ピナクス)をめぐって,ソクラテスふうの対話が展開されている.「テーバイのケベスが道徳上のことがらにかんしておこなったのとおなじように」というのは,この『ピナクス』における手法のことをいっているのである.そして,このことについては,当時の読者ならば,おそらく即座に察しがついたものとおもわれる.

プラトンの『パイドン』に登場するテーバイのケベスのことかと思えば,そうではないという.しかも「『ピナクス』における手法」は「当時の読者ならば,おそらく即座に察しがついたものとおもわれる」と書いてあるが,筆者にはよくわからない.この情報をもとに,もう少し調べてみよう.Wikipediaの英語版"Cebes"の項目には次のように書かれている.

The Tabula has been widely translated both into European languages and into Arabic (the latter version published with the Greek text and Latin translation by Claudius Salmasius in 1640). It has often been printed together with the Enchiridion of Epictetus.

『図版』は,ヨーロッパの諸言語およびアラビア語へと幅広く翻訳され(後者〔アラビア語訳〕は1640年にクラウディウス・サルマシウスによるラテン語訳とギリシャ語テクストと一緒に出版されている),エピクテトスの『要録』と一緒に印刷されることもあった.

クラウディウス・サルマシウス(Claudius Salmasius, 1588–1652)が1640年に出版したケベス『ピナクス』がおそらくこれである.エピクテトスの著作と一緒に出版されたもの(1670年)はこれである.

自然界を超越したものとしての「形而上学」

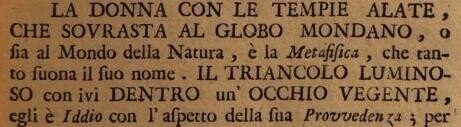

地球儀,すなわち,自然の世界の上に立っている,頭に翼を生やした女性は,形而上学である.これが形而上学という名辞の意味であるからである.見ている眼を内部にもった光り輝く三角形は、摂理の顔をした神である.

どうして「地球儀,すなわち,自然の世界の上に立っている,頭に翼を生やした女性」が「形而上学」ということになるのだろうか.「形而上学 Metafisica」について小坂国継(1943-)は次のように述べている.

周知のように,アリストテレスの『形而上学』は最初から確固とした意図や構想をもって,順序正しく体系的に叙述されたものではなく,異なった時期に,異なったテーマについて書かれた論文や講義草稿類を,後に全集の編者が集めて一本としたものである.紀元前50〜60年頃と推測されているから,アリストテレスの没後,300年近くが経過している.『形而上学』(metaphysica)という題名も,アリストテレス自身がつけたものではなく,「自然学的諸著作の後に」(τὰ μετὰ τὰ φυσικά)配置するという,(全集の編者)アンドロニコス(Andronikos ho Rhodios)の残したメモが,そのまま後の学問名になったことは周知の事柄である.「後に」という意味のギリシア語μετὰが,同時の「超えて」という意味も有しているところから,「自然学を超えた学問」として「形而上学」という名称が定着した。超自然学ともいうべき性格の者である.内容的にはアリストテレスのいう「第一哲学」(πρώτη Φιλοσοφία)に符合している.

ちなみに「形而上学」という日本語は『易経』(繋辞上篇)にある「形而上者謂之道,形而下者謂之器」(形より上の者,之を道と謂い,形より下の者,之を器と謂う)に由来している.命名者は井上哲次郎で,彼の編纂した『哲学字彙』(明治14年)に見える.

小坂によれば,「形而上学」は「自然学的諸著作の後に τὰ μετὰ τὰ φυσικά」という編者のメモに由来する."μετὰ"は「後に」と「超えて」の両方を意味するので,「形而上学」は「自然学を超えた学問」という意味になる.

したがって,上の口絵の「形而上学」が地球儀の上に乗っているのは,まさしく「形而上学」が地球儀という自然界を「超えて μετὰ」いることを表現したものである*1.また「形而上学」が「頭に翼を生やした女性」として描かれているのは,頭に翼を生やしていることによってそれが自然界の姿を超越していることを示しているといえるだろう.上村はこの口絵を図像学,イコノグラフィーの観点から考察している*2.ここで「形而上学」が「頭に翼を生やした女性」として描かれているのは,尋常らしからぬその姿が「記憶術」と関わるからであろう.というのも,桑木野幸司(1975-)によれば,「記憶術」においては極端で奇妙な力強いイメージが大きな効果をもたらすとされるからである.

イメージには,情報を圧縮する効果のほかに,心に強くうったえかけて内容を忘れにくくする力もある.だからこそ,「賦活イメージ(imagines agentes)」と名づけられた記憶用のメンタル画像は,可能な限りヴィヴィッドで,極端なものが推奨された.美しいのであれ,醜いのであれ,とにかく通常の規範を大きく逸脱した図像を意図的に準備することで,心を激しく揺さぶり、記憶に深く刻み付けてゆくのである.

「形而上学」を体現した「頭に翼を生やした女性」はまさに「通常の規範を大きく逸脱した」姿形であり,このような描写によって上の口絵は「著作の観念」を読者に容易に想起させることを意図したものであるといえるだろう.

哲学者たちと形而上学の位置付けの違い

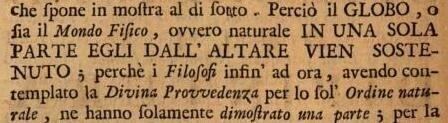

この摂理の顔を介して,〈形而上学は〉,これまで哲学者たちが神を観照するさいに媒介にしてきた自然界のことどもの秩序を越えて,〈恍惚とした面持ちで神を観照している〉.これは,形而上学は,この著作においては,これまでよりもさらに上方へと高まりあがって,神のうちに〔本来の〕形而上学の世界である人間の知性たちの世界を観照し,神の摂理の存在を国家制度〔政治〕的世界または諸国民の世界である人間の精神〔魂〕たちの世界において論証しようとするからである.

口絵には「哲学者たち」が描かれていない.これはつまり「哲学者たち」のあり方と「形而上学」のあり方を混同しないように注意が必要だということであろう.ここでは「哲学者たち」の代わりに「形而上学」が擬人化されている.

「哲学者たち」は「自然界のことどもの秩序」を媒介として,神を観照してきた.これは,自然科学を考察の対象としていたかつての「哲学者」,まだ現代のように専門領野に限定されていなかったかつての「哲学者」の像に合致する.

一方で「形而上学」はそのような哲学者のあり方を乗り越えた仕方で神を観照する.形而上学は「摂理の顔をした神」を直接的に観照しているので,「恍惚とした面持ち」となっている.

哲学者に対する形而上学の優位性は,神の摂理と人間世界とを交互に行き来できる点にある.「形而上学は……神のうちに〔本来の〕形而上学の世界である人間の知性たちの世界を観照し,神の摂理の存在を国家制度的世界または諸国民の世界である人間の精神たちの世界において論証しようとする」.神に内在する人間世界と人間世界に内在する神の両方の側面の見識を持てるのが,形而上学の位置付けなのである.

他方で,これまで哲学者たちは自然界に内在する神の側面しか捉えようとしてこなかった.それゆえに,ヴィーコは形而上学と比較した場合にみられる哲学者たちの不十分さを次のように指摘する.

だからこそ,〈地球儀〉,すなわち,形而下または自然の世界は,〈ただ一部分においてのみ,祭壇に支えられているのである〉.なぜなら,哲学者たちはこれまでずっと神の摂理を自然界の秩序のみをつうじて観照してきたので,ただたんにそれの一部分をしか論証してこなかったのであった.

口絵では哲学者たち自身は描かれていないものの,地球儀が一部分だけ乗っかっている祭壇は,哲学者たちがこれまで論証してきたもの,すなわち「新しい学」に対する旧い既存の科学の蓄積を表現しているのかもしれない.

神を観照する仕方について

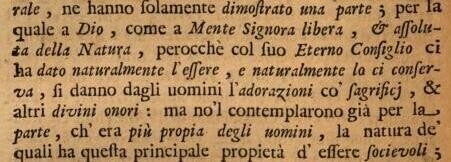

すなわち,神こそは自然を自由かつ絶対的に支配している知性であるというわけで——それというのも,神は,その永遠の計らいによって,自然的なかたちでわたしたちに存在をあたえてきたのであり,また自然的なかたちでわたしたちを保存しているからである——,そのように認識された神に,人間たちによって崇拝が犠牲やその他の神聖な儀式とともに捧げられてきたさいに媒介となった部分がそれである.そして,その自然本性がつぎのような主要な特性,すなわち,社会生活を営もうとするという特性をもっている,人間たちによりいっそう固有の部分をつうじては,かれらは神を観照することをなんらしてこなかったのである.

ここで二つの論点が考えられる.ひとつが,神と自然との関係はどうなっているのかということであり,もうひとつは,神と人間との関係はどうなっているかということである.

ここで「神こそは自然を自由かつ絶対的に支配している知性である」と言われている.「神」は自然に対して支配的な立場にある.

この「知性」は,人間のうちに内在しているものなのか,それとも人間にとって超越的な存在なのか.「神は,その永遠の計らいによって,自然的なかたちでわたしたちに存在をあたえてきたのであり,また自然的なかたちでわたしたちを保存している」のであり,その上「そのように認識された神に,人間たちによって崇拝が犠牲やその他の神聖な儀式とともに捧げられてきた」のであるから,神に対して人間は従属的な立場にある.

これまで神については自然界という媒介を通じて考察されてきたが,人間の自然本性が有しているような社会生活あるいは政治社会の側面を通じては考察されてこなかった.だから,政治社会の側面を通じて神を観照していくのだとヴィーコは述べている.

アリストテレスの政治学とヴィーコの国家神学

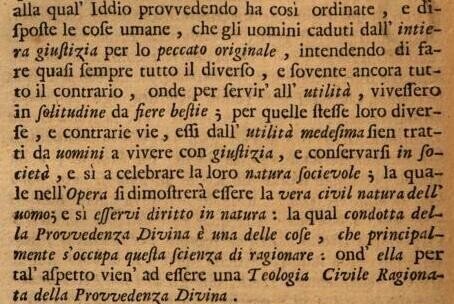

しかし,この部分にたいしても神は摂理を立てて〔先を見通して〕,人間にかんすることどもをつぎのように順序づけ配置してきたのであった.すなわち,原罪によって完全無欠な正義から堕落した人間たちは,〔正義とは〕ほとんどいつも異なったことばかりを,またしばしば正反対のことさえをもおこなおうと意図する.そして,利益を得るのに役立ちさえするなら,野獣同前の孤独な生活を送るのも厭わない.しかも,このかれらの〔正義とは〕異なり,また正反対の道そのものを通って,当の利益自体によって,人間らしく,正義にのっとって生き,社会生活を維持する方向へと引き寄せられていく.こうして,社会生活を営もうとするかれらの自然本性を発揮するにいたるよう,人間にかんすることがらを順序づけ配置してきたのである.これが,人間は自然本性からして国家的な存在である,ということの真の意味であり,かくては自然のうちに法〔権利〕が存在するということ,このことがこの著作においては論証されるだろう.神の摂理のこのような機序こそは,この学が主として推理しようとすることがらのひとつである.したがって,この学は,この面からすれば,神の摂理についての悟性的に推理された国家神学*3であることになる.

上村忠男はヴィーコの「civile」を「国家(制度)的」と訳しており,「Teologia Civile」を「国家神学」と訳している.しかし「国家」といっても注意しなければならないのは,ここで訳語にあてられている「国家」の意味は,マキアヴェッリ以後の近代的な「国家 Stato」としてのそれではなく,むしろアリストテレスが『政治学』(Πολιτικά)で述べているような古典古代の「ポリス Πόλις」に由来する「政治的共同体」=〈市民社会〉としてのそれであり,これをラテン語では「キウィタス civitas」という.このことはヴィーコが上の引用で述べている箇所(「当の利益自体によって,人間らしく,正義にのっとって生き,社会生活を維持する方向へと引き寄せられていく.こうして,社会生活を営もうとするかれらの自然本性を発揮するにいたるよう,人間にかんすることがらを順序づけ配置してきたのである.これが,人間は自然本性からして国家的な存在である,ということの真の意味であり…」)は,「人間はその本性においてポリス的動物である ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον」というアリストテレスの有名な思想を示している*4.

ここでヴィーコは人間のあり方を自然状態と社会状態の二つに区別している.自然状態に生きる人間は,「利益 utilità を得るのに役立ちさえするなら,野獣同前の孤独な生活を送るのも厭わない」.つまりこの場合,人間は利己的に振舞うので,他人との関わり合いを避け孤独に生きることになる.(もっとも野獣が孤独に生きているかどうか,野獣といえども野獣としての社会を形成するのではないか,という疑問が筆者にはあるが.)社会状態に生きる人間はどうかというと,逆に「当の利益自体によって,人間らしく,正義にのっとって生き,社会生活を維持する方向へと引き寄せられていく」.この場合の「利益」は個人の私的な自己利益の追求ではない.「正義 giustizia」という公的な利益の追求が「社会 società」を形成することになる.ヴィーコ的にはこうした社会の背後には「神の摂理」が働いている.人間社会のあり方を通じて「神の摂理」を探究する学のことを,ヴィーコは「国家神学 Teologia Civile」と呼んでいる.

ヘラクレスとネメアの獅子

地球儀を取り巻いている黄道帯の中で,獅子と処女の二宮だけが,他の宮以上に堂々と,あるいはいわゆる遠近法にしたがって,姿をきわだたせている.これは,この学がその諸原理のうちでまずもってはヘラクレスを観照するということを表示しようとしている.古代の異教諸国民はいずれもがそれぞれ自分たちを創建したヘラクレスなる存在について語っているのが見いだされるからである.それも,かれをその最大の功業,すなわち,口から炎を吐き出してネメアの森に火を点じた獅子を殺したという功業の面から観照するということを表示しようとしているのであって,この獅子の皮で飾られてヘラクレスは星辰にまで高めあげられたのであった.ここ〔本書〕では,その獅子は地上を覆っていた古代の大森林であったことが見いだされるのであり,この大森林にヘラクレスは火を発生させて,これを耕地に変えたわけで,かれは戦争の英雄たち以前に出現していたにちがいない政治の英雄たちを象徴する〔詩的〕記号であったことが見いだされるのである.

ヴィーコ『新しい学』扉絵の地球儀には「獅子と処女」の姿が描かれている.「これは,この学がその諸原理のうちでまずもってはヘラクレスを観照するということを表示しようとしている」.「獅子と処女」がヘラクレスの観照を意味しているとは一体どういうことなのか.

ヘラクレス*5は十二の功業を成し遂げたという伝説があり*6,その功業の一つが「ネメアの獅子退治」として知られている.ネメアの獅子(Νεμέος λέων)とは,「ネメアの森 Selva Nemea」に生息していた人食いライオンである.

エウリュステウスは彼に命がけの冒険をつぎつぎにさせました.それが世にいわゆる『ヘラクレスの十二の仕事』であります.

まず一番はネメアの獅子との戦いでありました.ネメアの谷は一頭の恐ろしい獅子のために荒らされていました.エウリュステウスはヘラクレスにその怪物の毛皮を持って来いと命じました.ヘラクレスは棍棒や矢で向ってもだめだとわかると,手づかみにして獅子を締め殺しました.そうして死んだ獅子を肩にかついで帰って来ました.エルリュステウスはその有りさまを見て,ヘラクレスの人並み優れた力を空恐ろしく思いました.

「しし座」のモデルはヘラクレスが倒したこのネメアの獅子であり,このことをヴィーコは「獅子を殺したという功業の面から観照するということを表示しようとしているのであって,この獅子の皮で飾られてヘラクレスは星辰にまで高めあげられた」と述べている.

ヴィーコのテクストでひとつ気になるのは〈火炎〉の位置づけである.ネメアの獅子を倒すことで「ヘラクレス Ercole」は「英雄 Eroi」として表象された(両者の音の近さはヴィーコ的に関係あるかもしれない).「ここでは,その獅子は地上を覆っていた古代の大森林であったことが見いだされるのであり,この大森林にヘラクレスは火 fuoco を発生させて,これを耕地に a coltura 変えたわけで,かれは戦争の英雄たち以前に出現していたにちがいない政治の英雄たちを象徴する〔詩的〕記号であったことが見いだされる」.ネメアの「獅子」や「古代の大森林」は未開の野蛮な自然状態のことを表していて,これをヘラクレスが「火」でもって「耕地に変えた」ということは,文明化された社会状態への移行を意味しているのではないだろうか.

「オリンピアード」と「時間の起源」

また,それはさらには時間の起源を提示しようともしている.時間は,ギリシア人——わたしたちは異教の古代についてわたしたちがもっている知識のすべてをギリシア人から得ているのである——のもとでは,オリュンピア競技にともなうオリュンピア紀から始まっているが,このオリュンピア競技の創始者がヘラクレスであったと言い伝えられている.だから,オリュンピア競技はネメアの人々によって始められたもので,殺した獅子を持ち帰ったヘラクレスの勝利を祝うために導入されたものであったにちがいないのである.こうして,ギリシア人の時間は,かれらのあいだで田野の耕作が始まった時点から始まったのであった.

「時間」を理解する鍵は,「オリュンピア競技にともなうオリュンピア紀」という部分にある.「オリュンピア紀」あるいはオリンピアードとは,次のオリンピックが開催されるまでの4年周期の単位を意味する.オリュンピア競技のように,ある一定期間を経て繰り返されることによって時間という単位が生まれた.ここにヴィーコは「時間の起源」を見出す.このパラグラフの内容は,本書「詩的年代学」で次のように触れられている.

こうしてまたヘラクレスは,ギリシア人(異教の古代にかんしてわたしたちがもっている知識のすべてをわたしたちはギリシア人から得ているのである)のもとにおける名高い時代区分の方法であったオリュンピア競技の創始者である,とわたしたちに語り伝えられてきたのだった.なぜなら,かれは森に火をあたえて,それを種播き用の土地に変えた.そして,この土地から得られる収穫の回数でもって,当初年数が数えられていたからである.またこの競技は,ヘラクレスが口から炎を吐き出すネメアの獅子に勝利したことを祝うために,ネメア人によって開始されたのにちがいない.

ヴィーコは「オリュンピア競技の創始者がヘラクレスであった」と述べているが,これは果たして本当であろうか.古代ギリシアのオリュンピア競技は,ギリシアの四大競技大祭の一つであったとされる.オリュンピアで4年に1度開催されたオリュンピア大祭の他に,ネメアで2年に1度開催されたネメア大祭,イストモスで2年に1度開催されたイストモス大祭,デルポイで4年に1度開催されたピューティア大祭などがあった.Wikipediaの"Nemean Games"(英語)の項目には"With the Isthmian Games, the Nemean Games were held both the year before and the year after the Ancient Olympic Games and the Pythian Games in the third year of the Olympiad cycle. Like the Olympic Games, they were held in honour of Zeus. They were said to have been founded by Heracles after he defeated the Nemean Lion"という記述があり,確かにヴィーコが述べているように「オリュンピア競技はネメアの人々によって始められたもので,殺した獅子を持ち帰ったヘラクレスの勝利を祝うために導入されたものであった」という伝説が残っているようである.

註

*1: 「もっとも,誤解があってはいけないのでことわっておくが,「これが形而上学という名辞の意味であるからである」という一句の意味については,これを形而上学すなわちメタフィジカという名称が「後」ないし「超越」の意をあらわす接頭辞〈メタ〉と〈フィジカ〉すなわち「自然学」の合成語であることに言及したものと解釈することもできないわけではない.そして,この解釈を採用する場合には,図像学との連関をうんぬんすること自体,ほとんど無用になってしまう.そのうえ,そもそもヴィーコが口絵を作成するにあたって図像学辞典を参照したという確たる証拠はどこにも存在しないのである.」(上村1998:78–79).ここで上村は「これを形而上学すなわちメタフィジカという名称が「後」ないし「超越」の意をあらわす接頭辞〈メタ〉と〈フィジカ〉すなわち「自然学」の合成語であることに言及したものと解釈」しているのか否かはっきりしない.

*2: 「この添え書きがキケロ以来の記憶術の伝統を踏まえたものである」(上村1998:66).

*3: 「神の摂理についての悟性的に推理された国家神学 Teologia Civile Ragionata della Provvedenza Divina」については,次の箇所も参照.「だから,この学は,それの主要な面のひとつとしては,神の摂理についての悟性的に推理された国家神学でなければならない.このような学がこれまで欠如していたように見えるのは,哲学者たちがストア派やエピクロス派のように神の摂理の存在をまったく知らずにきたからである.エピクロス派は,原子の盲目的な競合が人間たちの諸事万般を掻き立てているのだと言い,ストア派は原因と結果の隠れた連鎖がそれらを引きずっているのだと言う.あるいはまた,神の摂理を自然的事物の秩序にかんしてのみ考察してきたからである.このため,かれらは形而上学を〈自然神学〉と呼んで,これのなかでこの神の属性を観照し,天球や四大〔天・地・火・水の四大元素〕などのような物体の運動において観察される形而下の秩序によって,また,他のもっと小さな自然的事物にもとづいて観察される究極原因のうちに,神の摂理を確認してきたのであった.しかし,かれらは神の摂理を国家制度にかんすることがらの領域においても推理すべきであったのである.」(Vico1744: 120-121,上村訳(上)262–263頁).

*4: 「すべてのポリス(国)は,われわれの見るところ,ある種の共同体である.そしてすべての共同体は,なんらかの善をめざしてつくられている.(何故ならば,すべてのひとは自分たちが善いと思うもののためにこそ,あらゆることをなすのだからである。)それゆえ,あらゆる共同体はなんらかの善をめざすのではあるが,すべてのなかで最もすぐれ,他のあらゆるものを包含している共同体こそが,あらゆる善のうちでも最もすぐれた善を,最高の仕方でめざすものであるということ,このことは明らかである.そして,この最もすぐれた共同体こそが,いわゆるポリス(国),あるいはポリス的共同体なのである.」(アリストテレス『政治学』第1巻第1章1252A1–7).

*5: 「ヘラクレスというのは,実際には,功業という相貌のもとでとらえられた諸民族の建設者の詩的記号なのだ.」(Vico1744: 52,上村訳(上)123頁).

*6: 「女神ヘラは,テーバイの,すなわちギリシア人のヘラクレスに(というのも,さきに「公理」において述べたように,古代の異教諸国民はすべて,その国民を創建したそれぞれのヘラクレスをもっていたからである)大いなる難業に立ち向かうよう命じる.なぜなら,婚姻をともなった敬虔こそはすべての偉大な徳の最初の基礎が学ばれる学校であるからである.そしてヘラクレスは,かれがその前兆によって生みだされたゼウスの庇護を得て,それらの難業をすべて克服する.そこから,かれはヘラクレス〔Ηʹρακλῆς〕と呼ばれたのであって,これは〈ヘラス・クレオス〉Ἥρας κλέος〔Ηʹρακλείς〕,〈ヘラの栄光〉という意味なのである.そして栄光というものが,キケロの定義にあるように,〈人類に向かってなされた功績ゆえに広く行きわたった名声〉という正しい観念によって評価されるとするなら,ヘラクレスたちがかれらの難業に立ち向かうことによって諸国民を創建したということはなんと偉大な栄光であったことか!」(Vico1744: 217–218,上村訳(上)441頁).

文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?