コーヒーの香りの仮説

人間の香りの知覚は複雑で体系的な記述が難しく、コーヒー業界(SCAAなど)では暫定的にフレーバーホイール(flavor wheel)と呼ばれる表を使った標準化を行っている(ただし、これも暫定的なものでしばしば変更がある)(個人的にはcounterclturecoffeeのホイールのほうが直感的)

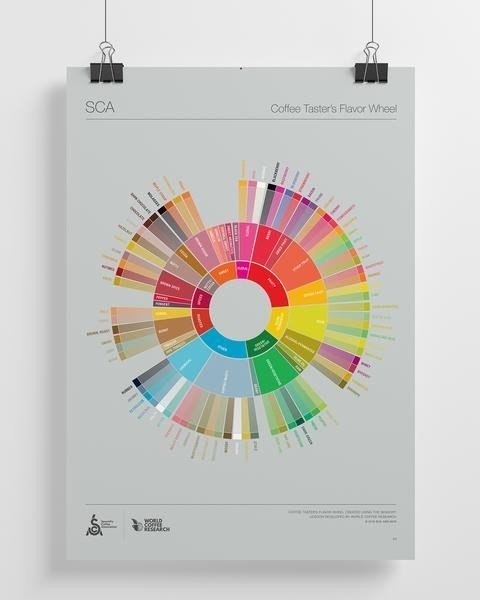

SCAAのフレーバーホイール

SCAAのホイールでは以下のような大分類が安定的に存在する。

ロースト香(穀物香、スモーキー、焦げ臭)

スパイシー(シナモン、クローブ等)

ナッティ(ナッツ、ココア等)

スウィート(メープル、カラメル、蜂蜜、バニラ等)

フローラル(カモミール、薔薇、ジャスミン等)

フルーティ(ベリー、シトラス、レーズン、リンゴやモモ等)

酸味香(各種の酸、酒香)

野菜香(ハーブ香、マメ臭、青汁まで)

その他(刺激臭、薬品臭)

今回私が問題にするのは、この香りの残存しやすさで区分できるのではないか、という話である。嗅覚は空気中を漂う揮発性の分子を捉えることによる知覚現象であり、全ての香り物質は何らかの形で空気中に揮発しているが、その揮発しやすさ、常温での半減期は物質によって異なる。香り物質の化学的な揮発しやすさ、香りの飛びやすさを基準に並び替えると、大まかに以下のようになる。

⇑揮発しやすい

フローラル(花香)

シトラス(柑橘香)

その他果実香、スパイス香の一部(生姜やコリアンダー)

ハーブ香

バニラ香

酒香

スパイス香の一部(コショウなど)

甘味香(カラメル、メープル、蜂蜜)

ナッツ香

穀物香

ロースト香

⇓揮発しにくい

焙煎時間/温度、焙煎後の時間、生豆の保管時間などの香りが飛ぶ状況が継続すると、揮発しやすいものから飛んでいき、表の下のほうにある香りだけが残る、というのが自分の説である。

よって、フルーティさを引き出したいならニュークロップで浅煎りで焙煎後時間を置かずに……となり、逆にフローラル香が「薬臭い」と感じる人であれば、深煎りにするとか焙煎後に寝かせて花香・果実香を「飛ばして」から飲む、ということなのではないかと考えている。

もっとも、「深煎りにしてもフルーティな豆」のようなものは存在するので、この表で片づけられるほど単純でもないとは思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?