第8回 アーナパーナ・サティからヴィパッサナー瞑想へ

“ストレスを手放し、心を解放しよう!”シリーズの第8回です。

前回は、ヴィパッサナー瞑想におけるサマタ瞑想である「呼吸の瞑想」のやり方を具体的にお話させていただきました。

今回は、「呼吸の瞑想」である「アーナパーナ・サティ」から「ヴィパッサナー瞑想」に移行していくために、どのようにすればよいのか、ヴィパッサナー瞑想は具体的にどのようにやるのかついて、お話したいと思います。

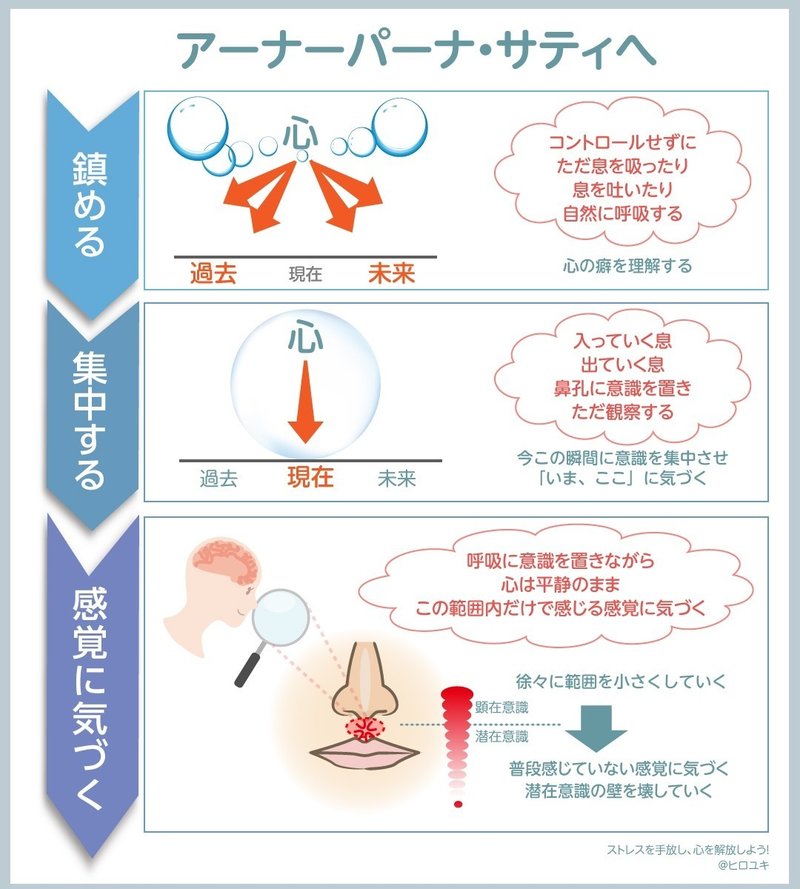

1.アーナパーナ・サティの実践

ヴィパッサナー瞑想をやりたい思って、ヴィパッサナー瞑想を実践しようとしても、すぐに実践するのはとても困難であり、すぐに挫折してしまうと思います。

第7回「呼吸の瞑想」で説明しましたように、先ずは「呼吸の瞑想」、特にアーナパーナ・サティができるようになる必要があります。

ゴエンカ氏のヴィパッサナー瞑想10日間コースでも、最初の3日間は呼吸の瞑想だけを行います。ヴィパッサナー瞑想は4日目から習い始めます。

「呼吸の瞑想」を始めてみましょう!

意識を呼吸に向けて、呼吸をコントロールせずに、自然なまま、呼吸に意識を向けます。

鼻孔の縁に意識を集中させ、鼻孔から入っていく息、出ていく息、これを感じるままに、ただ観察します。

心はすぐにさまよい出し、心は今ここにとどまるのを嫌がります。

心があっちこっちと漂いながらも、呼吸に意識を置いておくと、徐々に心は鎮まってきます。

心が鎮まり、集中してきたら、鼻と上唇までの間に小さな範囲を決めて、その範囲内だけに意識を集中させます。

そして、その範囲内の感覚に気づく練習をしましょう。

暖かい感覚、冷たい感覚、チクチクした感覚、ズキズキした感覚、かゆいような感覚、ムズムズした感覚、嫌な感覚、気持ちのよい感覚など、さまざまな感覚が生じますので、それを感じてみてください。

身体に感じるものすべてが感覚です。

今まで嫌な感覚は無視したり、押しやろうとしたりしてきたと思います。

逆に、気持ちの良い感覚はつかまえていようとしてきたと思います。

気持ち良い感覚や心地よい感覚、何か特別な感覚を求めたりすることは、反応していることであり、「苦の車輪」が回り始めてしまいます。

これからは、その感覚がどんな感覚であっても、ただ客観点に観察してください。

その感覚が生まれた原因を考えたり、理由付けや意味付けをしてはいけません。そこに感覚があり、それを感じているだけです。

そして、感覚は絶えず変化しています。

新しい感覚が生まれては、消えていきます。

「生まれては消えていく」このプロセスも観察してください。

下記の図は、「アーナパーナ・サティ」へのステップになります。

理想は1時間瞑想ができるようになることです。

しかし、最初は無理をせずに「呼吸の瞑想」が20~30分できるようになることを目標として、徐々に増やしていければいいと思います。

そのうち数分でも、アーナパーナ・サティが実践できれば、最初は十分かと思います。

心がさまよわず、しっかり固定できるようになり、感覚に気づけることができるように日々瞑想を実践してみてください。

なお、マントラを用いた瞑想法や複式呼吸に意識を置いたヨガの瞑想法、数息法、音楽やイメージ法など、今まで瞑想を行ったことがある方にとっては、言葉や数、音、イメージを使用したほうが、早く簡単に心が鎮まるかもしれません。

マントラや数息など、言葉や音を繰り返し唱えていくと、人工的なバイブレーションに包まれます。

心は鎮まっていくのですが、身体に生じる「感覚」を感じとることが難しくなり、「感覚」に気づくことができなくなります。

心を浄化することが目的であるならば、感覚に気づくことが大切であり、言葉や音、イメージは障害になるだけです。使うことはやめなければなりません。

私もマントラや数息などを用いた20分間の瞑想を長年行ってきましたので、自然な吸に意識を置くだけで、1時間も心をコントロールするのはすごく大変でした。

無理せずに呼吸の瞑想を実践して、呼吸を深く味わってください。

最近は、マインドフルネス瞑想を行っている方も多いと思います。

マインドフルネス瞑想は、アーナパーナ・サティの基本的な瞑想法になりますので、マインドフルネス瞑想を実践している方は、ヴィパッサナー瞑想への移行は難しくないと思います。

特に、マインドフルネスのボディスキャン瞑想を行っている方は、ヴィパッサナー瞑想の一部をすでに実施していますので、ヴィパッサナー瞑想にそのまま入れます。

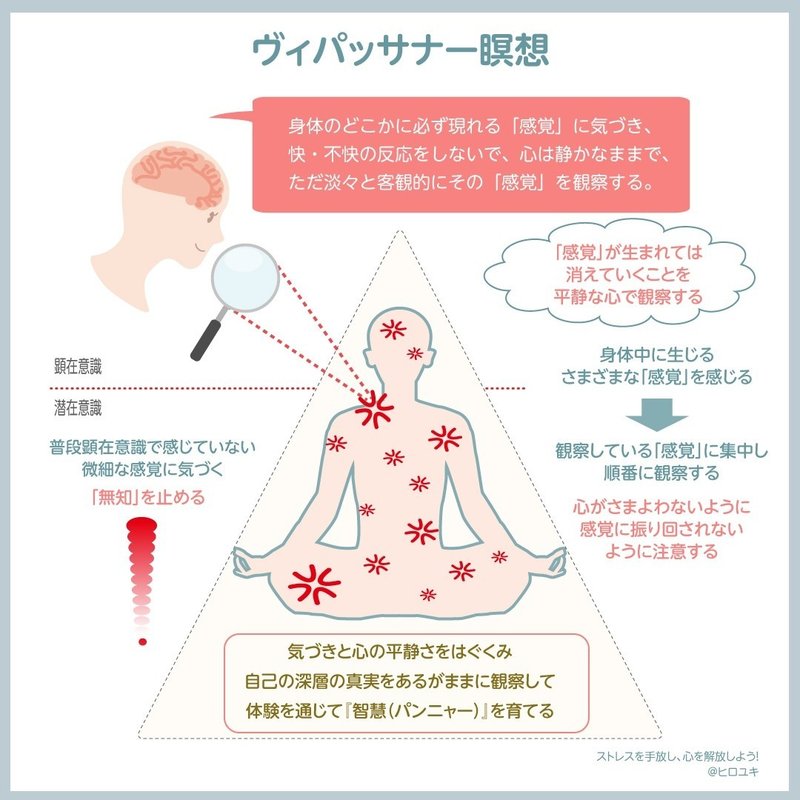

2.ヴィパッサナー瞑想の手順

「呼吸の瞑想」を通じて、心の集中力が高かまり、アーナパーナ・サティが少しでもできるようになれば、いよいよ「ヴィパッサナー瞑想」の実践です。

ヴィパッサナー瞑想とはどんな瞑想なのかを「第5回ヴィパッサナー瞑想とは」でその概要を説明させていただきました。

「浄化のステップ1」がサマタ瞑想である「呼吸の瞑想」であり、残り2つの浄化のステップが「ヴィパッサナー瞑想」になります。

浄化のステップのポイントは、

・「苦の車輪」が回り出すのを止めること

・「反応」しないこと

・新しい「サンカーラ」を生み出さないこと

そのために、ヴィパッサナー瞑想で行うことは

・身体のどこかに必ず現れる「感覚」に気づくこと

・心は平静なままで、快・不快の「反応」をしないこと

・「感覚」が生まれては消えていくことを、客観的に観察すること

アーナパーナ・サティでは、鼻と上唇までの間に小さな範囲を決めて、その範囲内だけに意識を集中させ、その範囲内の感覚だけを観察してきました。

ヴィパッサナー瞑想は、どのように行うのでしょうか。

ヴィパッサナー瞑想は、心を浄化するために、全身すべての感覚を観察しなければなりません。

しかし、全身すべての感覚を一斉に観察することはできません。

そこで、アーナパーナ・サティで行ったように観察する範囲を決めて、そのエリアを動かしながら、全身を順に観察していきます。

必ず頭のてっぺんから始めてください。

頭のてっぺんから、少しずつ意識を下に動かし、つま先にまで移動させます。つま先に至ると、今度は、つま先から頭のてっぺんにまで移動させます。

からだの表面から内側へ、からだの内側すべて、からだと心のすべてを観察していきます。

超音波(エコー)検査やCT・MRI検査で全身を順番にスキャンして、観察していくようなイメージです。

初めのうちは、超音波検査のプローブ(センサー)を動かして、全身くまなく検査していくことを想像するのがよいと思います。

例えば、センサーを身体の後ろ側を上から順に、右・左と動かしながら徐々に足元までに移動し、前側の足先から順に上に動かして、頭の上まで移動する順路を決めます。

プローブが検査できる範囲は、一辺5~10cmの正方形のエリアとします。

一辺5~10cmの正方形の検査できるエリアを動かしながら、先ほど決めた順路に従って、身体の表面部分をスキャンしていきます。

スタートは、頭の上から始めます。

その決めた順路に従って、プローブが検査できるエリア内だけに意識を集中して、そのエリア内だけに感じる感覚を観察します。

1分程度そこにとどまって観察してみます。

1分経ったら、次の場所に動かします。

同じように1分ほどそこにとどまって観察します。1分以上はとどまらないようにしましょう。

これを繰り返して、全身を順番に観察していきます。

全身を観察するのに30分から1時間かかるかもしれません。

全身を観察するのにかかる時間は、こだわらなくて大丈夫です。

もし、1時間で途中までしか観察できていなくても、それでいいのです。

慣れるまでは、表面部分のみを、先ほどの一辺5~10cmの正方形のエリアに固定して、順路も固定して、1か所1分以内の時間で観察するようにしてみてください。

ある程度慣れてきましたら、観察するエリアの大きさをいろいろ変えてみます。表面だけではなく、内面も観察してみます。

小さなエリアにしたり、大きなエリアにしたり、CTやMRIのように輪切りにしたり、斜めの輪切りでもいいです。

エリア内を観察する時間も数秒にしてさっと触れる程度にしたり、観察する時間もいろいろ変えてみます。

いろいろ自分なりの工夫をして、身体の表面も内側も、全身くまなく観察していきます。

3.ヴィパッサナー瞑想の注意点

感覚を観察する際には、アーナパーナ・サティでも説明したように、次のポイントを意識してください。

その感覚がどんな感覚であっても、ただ客観点に観察すること

その感覚が生まれた原因を考えたり、理由付けや意味付けをしない

そこに感覚があり、それを感じているだけ

感覚は絶えず変化している

新しい感覚が生まれては、消えていく

「生まれては消えていく」このプロセスも観察する

ヴィパッサナー瞑想を始めた当初は、痛みの感覚だったり、ズキズキした感覚だったり、強い感覚が多く感じられます。

そして、決めたエリア内だけを意識して観察しているつもりでも、他の部分にズッキーンと強い感覚がいきなり生まれて、それに意識が持っていかれてしまいます。

心は、一つの対象にとどまることを嫌います。

さまようのが好きなので、すぐに強い感覚に引き付けられてしまいます。

順番どおり、エリア内だけを観察しなければ、全身あっちこっちで次々生じる強い感覚に振り回されて、平静な心で観察などできなくなります。

逆に、エリア内だけ観察していても何も感覚を感じないこともあります。

何も感じないからと、がっかりしたり、感覚を欲したりしないでください。

心のバランスが崩れて、集中もできなくなり、平静な心で観察などできなくなります。

何も感じない場合でも、少しそのままとどまって観察します。

それでも何も感じないのであれば、そのまま何も解釈せずに受け入れ、次に進んでください。

ヴィパッサナー瞑想を続けていくと、今まで感じていなかったさまざまな感覚を感じるようになります。

自分の身体にこんなにもたくさんの感覚が生じていることに驚きます。

意識を向けると、そこはあたかも感覚のオーケストラのようなものです。

いろいろな感覚が鳴り響いています。

強いもの、弱いもの、滑らかなもの、激しいもの、打楽器のようなもの、、

さまざまな感覚が次から次に演奏しています。

あるときは、とても静かになるときがあります。

そのようなときに静かに耳を傾けるように、とても微細な感覚に気づくと、肌の上がゾクゾクとするような、観察しているエリア全体の皮膚が微細な振動をしているように感じられることもあります。

ヴィパッサナー瞑想を継続していくと、普段は潜在意識下で生じている感覚、普段感じていない感覚、普段感じられない微細な感覚を感じられるようになってきます。

「苦の車輪」を止めるためには、潜在意識下の心の働きで現れる感覚に気づけるようにならなければなりません。

そのためには、無知を止めて、集中力を高め、微細な感覚に気づき、常に平静な心を保ち続けられるようになることです。

『無知』とは

私たちは自分が反応していることに気づいていません。

何に対して反応しているのかも気づいていません。

心の働き、真の真実を知らないから、やみくもに反応を繰り返し、それを強めてしまいます。

「苦」は「無知」から始まります。

今回は、「アーナパーナ・サティからヴィパッサナー瞑想へ」とヴィパッサナー瞑想の手順や注意点をまとめてみました。

次回は、ヴィパッサナー瞑想を通じて育むものについて、お話したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?