営業力の構成要素: コアとしての国語力

「営業力」ってなんだ?

「営業力」っていったいなんなのでしょうか?「A社の・・・さん、マジ営業力すごいんすよ!」とか、「いやあ、うちのチームは営業力が弱くて困ってるんですよ」とか、「営業力」なるものがどうやらこの世界には存在しているらしいのですが、では実際「営業力」について聞いてみると、「・・・さん、ヒアリングの深堀と人間関係構築力が化け物なんですよ!」とか、「うちの場合は提案力がなくてこまっていましてね、お客さんに刺さる提案ができていないし、そもそもお客さんの課題が理解できていないんですよ」とか、人によって回答は千差万別。。さすがに「気合と根性」と回答する方は少なくなっているように感じますが(いまだにいるはいます・・・)、多くの人が大事だと思っているのにその実態はなかなかつかめてこない幽霊のような存在が「営業力」です。

この幽霊のような「営業力」とはいったい何なのかを探ってみようというのがこの記事の趣旨でございます。そして見えてきたのはこの幽霊にはどうやら心臓部分(コア)があるらしい。それは語学としての国語力につきるというのが僕の結論なのですが、いささか結論を急ぎすぎました。まずはこの営業力の構成要素を探ってみましょう。

ちなみになぜわざわざ営業力の構成要素を探るのかといえば、漠然としたイメージから脱してある程度誰ももが言語で会話できる=共通認識を持って語れるようになるというメリットはもちろん、今一度構成要素を整理してみることでトレーニングできるところと難しいところとを分類したり、これまで見落としていた項目を発見できたりするからです。

「営業力」の6つの構成要素

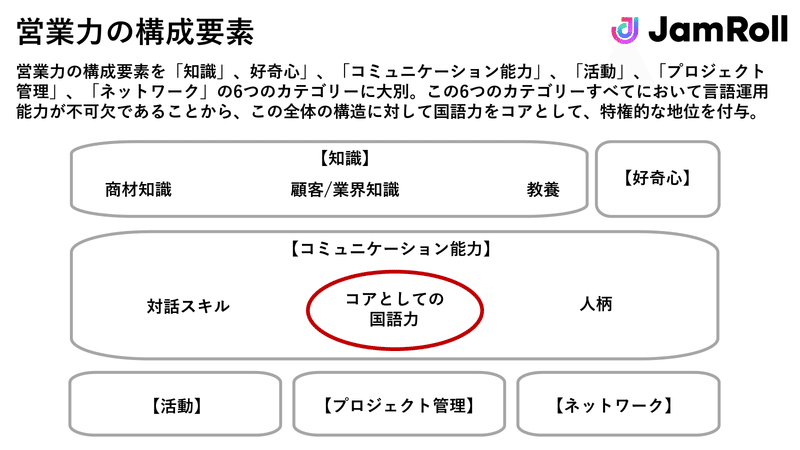

まず、大カテゴリーとして「営業力」を大きく6つに分類してみました。それぞれ、「知識」、「好奇心」、「コミュニケーション能力」、「活動」、「プロジェクト管理」、「ネットワーク」となります。

こうした分類は基本的にはかなり恣意的になるものなので、今後もアップデートがされていくのは当然として(たとえば「提案力は?」という声が聞こえてきそうですが、これは「知識×コアとしての国語力」というカテゴリー間の掛け算として表現できそうなので、闇雲に新たなカテゴリー追加をしない方向を取っています)、いったんこの6つそれぞれが何なのかを簡単に記述してみます(それぞれの項目ごとの詳細は別の記事で展開していく予定です)。

・知識

知識は扱っている商材や販売先のお客様やその業界に関する情報です。自社の商材や技術の理解、お客様の企業やその企業が属する業界などがこれに該当します。また、こうした情報にはおさまらない広範囲な情報をいったん「教養」として措定しておきます(実はこの「教養」がむっちゃ大事だよ、という話は記事をあらためます)。

・好奇心

これは社内外の情報に対して積極的に興味を持てる心のありようを指します。主に上述の知識を習得する際の重要な心的ドライバーになります。育成が難しい項目のため、採用時にチェックできるととてもいい項目です。

・コミュニケーション能力

営業活動ではお客様とのコミュニケーションが必須となります。したがって読む、書く、話すといった言語運用能力の基礎としての国語力はもちろんのこと、営業特有の語りの戦略(例:「課題は特にないです」、と返答するお客様に対するコミュニケーションの取り方など)も必要となってきます。また、人と人とのやりとりであることから、愛嬌や誠実さなどのパーソナリティもコミュニケーションに影響するので、広義のコミュニケーション能力という意味で人柄もここにおいています。

・活動

営業ではメールを打つ、電話をする、商談をするなど具体的な活動が必須になります。どんなにコミュニケーション能力が高く、知識が豊富であっても、活動しなければはじまりません。

・プロジェクト管理

闇雲に活動してもなかなか成果はでないので、どのタイミングでどのお客様にどのようにアプローチをしていくのか、いつ電話をし、いつメールをするのかなどの戦略立案とその管理も重要です。最近ではエンタープライズ営業においてこの分野の能力が整理されつつあるように感じます。こうした能力をいったんプロジェクト管理として措定しておきます。

・ネットワーク

そもそもお客様がいなくては営業ははじまりません。人と人が接する行為である以上、そもそもいろんな人を知っていること自体が営業では価値になります。そうした意味では、どのような人とつながっているのかというネットワークや、そのネットワークを広げていく力も営業では重要になります。

以上6項目に大別してみましたが、それぞれのカテゴリーは完全に独立しているわけではなく、他のカテゴリーと緩やかに、もしくは強固に連関しています。たとえばネットワークはそれを形成するうえで対話スキルや知識と結びついています。再び結論を急ぐと、多くのカテゴリーと強固に結びついているのが「コアとしての国語力」であるため、この国語力に対して特権的な地位を与えているというのがこの記事の趣旨です。

営業力の汎用性と個別性: イネーブルメントと生き様

さて、この6つの分類を行うことで「営業力」というものがどうやら汎用的にトレーニング可能な部分と、なかなかトレーニングするのが難しい個別的な部分とに大別されることが見えてきます。

トレーニングが可能な領域を「イネーブルメント領域」として汎用性のある能力としてとらえると、先ほど分類した6つの営業力のカテゴリーに関して、サブカテゴリーも含めると、以下の能力がこの領域に該当することになります。

・イネーブルメント領域(汎用性)に属する営業力

商材知識、顧客/業界知識、対話スキル、コアとしての国語力、活動、プロジェクト管理

一方で、トレーニングが難しい領域をここでは「生き様」と呼ぶことにします。「生き様」とはなんとも渋い表現に聞こえるかもしれませんが、一般的なトレーニングで開発されるようなものではなく、その人がこれまで生きてきたそのあり方、全存在が染み出てくるようなものなので、「生き様」と名付けてみました(絶やすことなく継ぎ足されてきた名店のラーメンのスープのようなものであり、一朝一夕で作れるものではありません。僕の脳内では勝手に荻窪の名店、春木屋のスープが想起されています。1949年創業です)。これはその人特有のユニークな個別性に該当するものなので、汎用的なトレーニングがなかなか難しい。だからこそ、その人特有の魅力として一層輝きを放つ領域です。

・生き様(個別性)に属する領域

教養、好奇心、人柄、ネットワーク

さて、営業力のカテゴリーをそれぞれ大きくイネーブルメント領域と生き様の領域に分けてみましたが、セールステックの流行や営業という仕事の再定義が進んでいく中、日本においてもセールスに関する記事やSNSでの情報発信、書籍の出版は非常に増えてきていますが、その多くはイネーブルメント領域に関する言説です。その理由は単純で、汎用性があるからです。多くの対話スキルに関する情報はどんなセールスパーソンでもすぐに実践できるような性質のものが多いですし、プロジェクト管理や活動の方法、顧客/業界知識の習得方法なども同様です。

その一方で生き様に関してはすぐに実践できるような万能な方法は基本的に存在しません。そもそも生き様すら型化される社会などクソの極みであるわけですが(実際、少数ではありますがビジネスの世界に限らずそういう人いますよね・・・ナチスって知っていますか?と問いかけたくなります)、こうやったら教養が身につく、こういう人柄であるべきだ、という基準などないし、そもそもあるべきではないです。強いて言えば、他者から学び続け、考え続けるること(人だけでなく、本など人が創作したものも含む)こそが生き様を形成していく不断のプロセスであると言えるかもしれませんが、そんな説教臭いこと言われても具体的にどうすればいいんだと途方に暮れてしまうでしょう(とはいえ、その人なりにどんな体験をし、そこからどのように学んで考え続けるか、もしくは黙殺するかこそ、その人の味わい深さを醸し出す源泉です)。

したがって、イネーブルメント領域に関してはテクノロジーを駆使してどんどん育成をはかっていけばいい。一方で生き様に関しては育成が難しい、かつ、そもそも会社などに育成されるべきようなものではないので、こうした点は採用で見極めていく必要があります。

・イネーブルメント領域

入社後でも育成可能な領域

・生き様

そもそも会社が育成するようなものではないので、採用時に考慮する

即戦力を求める場合、イネーブルメント領域の能力の測定を行うことが多いでしょう。たとえば面接時に候補者に対していま所属している企業のプロダクトの営業ピッチをさせてみるなどもこうした能力測定の一環だと思います。一方で、むしろ採用時に注意すべきは「生き様」領域の方だと個人的には感じています。なぜならこちらはそもそも育成の対象になりづらい/できないからです。また、どのような生き様がどんなお客様に合うかも場合によることを考えれば、ここから必然的に多様なバックグラウンドを持った営業チーム構成が望ましいことが導かれます。

とはいえ、「生き様」はイネーブルメント領域と違って測定しづらい=主観的な判断にならざるをえないため、採用時に注意すべきといっても非常に難しい点です(だから、採用での失敗はある程度致し方ない=最初から失敗を組む混んでおく必要があるのです)。

ただ、「生き様」においても、たとえば「好奇心」を同様に測定するかに関してはまま議論が存在しており、下記のような記事などは散見されます。つまり、測定しづらいけど重要だからこそ、なんとかして測定フレームワークを見つけようと議論がなされるのでしょう(余談ですが、生成AIをつかった営業採用時の見極めという点ではイネーブルメント領域に属する能力のAI測定などは大いにできそうです)。

話が採用の方向に脱線していってしまいました。営業力の構成要素を措定することで6つの大カテゴリー分類(「知識」、「好奇心」、「コミュニケーション能力」、「活動」、「プロジェクト管理」、「ネットワーク」)と、それぞれのカテゴリーをイネーブルメント領域と生き様の領域に大別することでトレーニング可能な領域と、採用時に見極めていきべき領域とを切り分けることができるようになりました。この整理を通して、今度はテクノロジーと相性のいい営業力も整理することができるようになります。

テクノロジーによる拡張が可能な営業力

営業力を6つの大カテゴリーで区別し、さらにサブカテゴリーも含めた形でイネーブルメント領域(汎用性)と生き様(個別性)に分けることのメリットは汎用的に頑張れる=力を伸ばせる領域=短期的に努力を向ける対象が明確になること、逆に短期的には伸ばせない領域も明確になることです。

さらにいいこととしては、テクノロジーを掛け合わせる領域にも見立てがつくことです。というのもテクノロジー(特にSaaS製品)は汎用性との相性が非常によく、個別性との相性はあまりよくない。

基本的にイネーブルメント領域は汎用的であることから汎用性を志向するテクノロジーとの相性は当然よくなります。たとえば、

・商材知識

ナレッジ管理のためのイネーブルメント・ツール

例: Seismic, HighSpot, ナレッジワーク

・顧客/業界知識

情報データベースやSFA

例: bloomberg, SPEEDA, Salesforce、広義にとれば検索生成AIのgleanなど

・対話スキル

商談解析ツール

例: Gong, JamRoll

・活動

セールス・オートメーションを行うような営業支援ツール

例: Outreach, Magic Moment

・プロジェクト管理

顧客情報を格納するSFAや大企業との取引を円滑化するデジタルセールスルームなど

例: Salesforce, Dealhub, DealPods

などなど・・・それぞれの大カテゴリーに属するサブカテゴリーをさらにしっかりと階層化していけば、より適切な課題特定とツール選定ができるようになるでしょう(この点に関しても話題が大きくなるので、別途記事を展開予定です。一方で、そもそも何が足りていないのかわからない、という場合はまずはJamRollのような商談解析ツールを導入して実態の把握から努めるということも有効です。宣伝ごめんちゃい・・・)。

したがって営業力を分類することで、自社でどのようなツールを導入していくべきかのロードマップを立てやすくなりますし、また、製品開発の点からするとまだツールが生まれていない領域を特定して新製品を開発していく道筋も見えてくるかもしれません。

コアとしての国語力

さて、冒頭の問いに戻りましょう。「営業力」とは果たして何なのか?ここまでこの問いを明らかにするためにその構成要素を措定し、分類してみるという作業を行ってきたわけですが、ここで勘のいい読者の方は気づかれたはずです。イネーブルメント領域なのにテクノロジーとの掛け合わせで語られていない領域があるぞ・・・と。しかもスライド上ではやたら強調されているのにここまであんまり触れられていないぞ・・・と。そうです、国語力です。

もう一度、ここまで分類してきた営業力の構成要素を見てみましょう。

知識を得るためには社内のドキュメント、インターネットの記事や本をしっかりと正確に読めなければいけません。教養にいたっては言わずもが。

そうした知識を獲得していく心的なドライバーとしての好奇心も、そもそも情報をしっかり読み解けなければ発動されません。情報が読める、一見独立していたAとBという情報の連関を見出せるようになる、もっと知りたくなる・・・こうした好循環の好奇心のループを生み出すためにはそもそも知識を読み解き関連付ける国語力が不可欠です。

そして獲得した知識をもとに、話したり、書いたりしてお客様に対して発信をしていく必要があります。簡潔でわかりやすいメールや提案書を書く、簡潔に要点だけを伝える形で電話をする、お客様が理解しやすい形で製品の魅力が伝わるようなプレゼンをするといった行為には国語力が不可欠です。また、お客様が何に困っているのかを聞いて理解しするという行為においても国語力が必須なのは言わずもがなでしょう。「いやいや、メールや提案書作成くらいなら生成AIがやってくれるから別にそんな能力つけなくていいよ」という声が聞こえてきそうです。そう、AIに作ってもらえればいい。けれども、そのAIが作ったメールや資料が読みやすいかどうか、伝わりやすいかどうかを判定するのはいまのところ人間でしかないのです。そもそもAIがつくった文章(=これまで人類が作成してきた膨大な文章の組み合わせ)を読み解くのが人間である以上、やはり国語力は依然として必須です。

そうして知識を獲得し、発信をおこなっていくなかで人柄も形成されていきます。あなたの獲得した言葉があなたをつくる。そうした意味では人柄においても国語力は連関をしています。

さらに活動やプロジェクト管理も国語力あっての技術であることはいうまでもないでしょう。ネットワークの形成も、コミュニケーション能力や知識と強く連関していることを考えれば、大本は国語力に帰着します。

つまり、すべての営業力のコアは国語力なのです。それにもかかわらず、この国語力が営業という文脈において省みられることは少ない。むしろ断片化した対話スキル、活動、プロジェクト管理スキルの情報がXなどのインターネット上を浮遊している状況で(それ自体は非常に示唆に富んだ学びになるコンテンツです)、国語力がなければこうした情報は関連付けがなされず、営業はただただ一問一答のようなbot的対応しか身についていかない状況に陥ってしまいます。努力しているにもかかわらずコアとしての国語力がないことで、情報は断片化し、すべてを「型」においてしか遂行できなくなってしまう。それは目の前にいるお客様の個別性に目を向けられないという、相手を無視した独りよがりのコミュニケーションという事態を招いてしまう。

実際、営業の領域では従来のプロダクト営業からソリューション営業へ、ソリューション営業からインサイト営業へと、「型」では対応できないような営業手法の高度化が見られます。また、昨今ではこれまで属人的な領域であったものが知見化されていくなかで、エンタープライズ営業に関するノウハウが普及してきていますが、これも一定の「型」はあるものの、高度な状況把握と整理、および交渉能力が必要とされており、「型」のみではどうにもならない領域に入ってきています。「うちはプロダクト営業はできるんだけれども、ソリューション営業できる人が少なくてね・・・」とか、「顧客の課題をしっかり深堀して提案できるメンバーがいないんだよ・・・」などは本当にお客様からよく耳にする声です。

こうした営業手法の変化においても、本来国語力があれば恐れることはないのです。たとえば上記スライドのインサイト営業にある「対話からインサイトを引き出し、カスタマイズをした提案を行う」というアプローチに関しては知識を定常的に獲得しながら、それを組み立てて発信するという、基本的には読む→関連付ける→発信するという国語の能力でしかありません。そして、「でしかない」がゆえに難しい。本当にある文章を読めているのか?読んだ文章や文章内の一つ一つの文を関連づけられているのか?関連付けたものを適切な形でわかりやすく発信できているのか?こうした能力は「地頭」といった生得的な能力を想起させる言葉で表現されてしまうことで、トレーニングできない領域だと思い込んでしまう人が多いのではないでしょうか。

そうではないのです。あくまでこの一般に「地頭」と呼ばれる生得的な能力に見えてしまうものの実態の大半は実は国語力、つまりイネーブルメントできる領域なのです。しかも、国語力はその他の営業に関するイネーブルメント領域はもちろん、イネーブルメントが効かない生き様の領域にとってもコアとなる特権的な能力なのです。だからこそ、ここを鍛えない理由がないのです。

語学としての国語

では、国語力とはそもそもなんなのか?難しい小説を読んで「筆者の気持ち」を回答する(ちなみに小説の読解においてそんな問題はありません。登場人物の気持ちを回答せよ、はあります。この違い、わかりますか?と問いを投げかけたくなってしまうのは悪い癖ですね・・・)、何度も読まないとわからない評論文を読んで微妙な差異がちりばめられたひっかけ問題のような選択式の問題に回答する・・・実際、国語に関しては勉強法がわからないという問いが各科目の中でも一番多い印象です(僕は10年くらい塾・予備校で教えていたのですが、学生の国語に関する悩みは本当に多く、そもそもどう努力すればいいのかわからないという悩みが大半でした)。しかし、ここで目指しているのはそういった類の国語力ではありません。

そうではなく、論理的に考える力の礎となる「語学としての国語」を身に着けようというのがここでの主題です。

上記の「生きるための倫理」という記事は哲学者の野矢先生(自分が所属していた学部にいらっしゃったのでどうしても「先生」と書いてしまいます)と数学者の新井紀子さんが2022年から実施される新しい高校学習指導要領をふまえ(具体的には国語の中に「論理国語」が導入されました)、子供の読解力や論理力の現状と養成に関して対談している記事です。

ここで野矢先生は、

高校生や大学生がまず身につけるべきなのは、凝った文章、職人芸的な読解を要求する文章ではなく、一度読めばわかる文章、それを書いたり、読んだりできる力ではないかと思うんです。私は「語学としての国語」と呼んでいるんです。高校の国語にはこれまでそういう観点が乏しかったのではないでしょうか。

として、これまで入試で扱われてきた難解な文章を読解することではなく、誰が読んでもわかるような文章を書いたり読んだりできる力として「語学としての国語」という概念を提起します。

論理的に考える力を重視していこうというときに、正解のある教育と正解のない教育が混在すると、混乱してしまうと思うんです。まずは、正解がある、「語学としての国語」をしっかり身につけるべきではないでしょうか。

国語、というと一意的に正解が決まりそうにないがゆえにどう取り組んでいいのかわからない、なので正解があるところがスタートしようというのが野矢先生の提言です。この正解があるという点はまさにイネーブルメントとの相性が非常にいい。なぜなら何が正解かが明確に存在していることから間違いや正しい方向性に気づくことができるからです。

この「語学としての国語」をしっかり身に着けていこう、そうすれば自ずと営業力の6つの構成要素は身につきやすくなるし、インサイト営業のような高度な営業もできるようになる。この「語学としての国語」をこれからイネーブルメントしていこうということをこの次の記事で書いていく予定です。

そして自然言語でAIとやりとりができるようになった生成AI時代の現在において、ますます国語力は重要になってきます。「地頭」と言われる呪いのような言葉の実態も鍛錬可能な国語力だとわかれば、努力する気にもなるものです。そして、国語力は営業だけにはとどまりません。哲学者の千葉雅也さんはこんなことをXで発信していました。

しかし、文系の勉強をしても手に職をつけることにならないと言っている人って、職業の世界をどう見てるんだろう。諸々の職業において、自然言語を操作する技術が問われる場面、あるいはそれに特化してお金が動く場面はすごく多いのだが。首をかしげる。

— 千葉雅也 Masaya Chiba (@masayachiba) July 6, 2023

カスタマーサクセス、プロジェクトマネージャー、プロダクトマネージャー、コンサルタント、アナリストと例を挙げればきりがないですが、多くの職業は「自然言語を操作する技術」がその根底にあります。そして、まさに自然言語に「特化してお金が動く場面」の最たるものとして、営業という仕事が存在していると言えるかもしれません。また、自然言語が人間だけでなく機械とのコミュニケーション・インターフェースになったいま、AIと正しく「会話」し、AIの発信する内容を正しく理解するためにも、国語力は必須となっています。

さて、これからいくつかの記事に分けて営業における「語学としての国語力」について書いていこうと思っていますが、国語力をつけたくて居ても立っても居られなくなったあなたは早速野矢先生の『大人のための国語ゼミ』を読んでみてください。「はじめに」と最初の章だけでも目を通してみてほしい。

最初の章のタイトルは「相手のことを考える」です。国語って相手のことを考えることなんだ、ぞくぞくしますね。これって営業と全く同じだし、営業の根幹のはず。

相手のことを考えて話し、相手のことを考えて書く。――そんなことは分かってるさと言われるかもしれない。だが、実のところそんなに簡単なことではない。現にそれができていない場面のなんと多いことか。

自分の言葉が相手に理解されているかどうかについて鋭敏な感覚をもち、理解されていないことを嫌がらずに謙虚に受け止め、理解してもらうにはどうすればよいかを本気で考える。何度も何度も、そんな経験を繰り返さねばならない。何度も、何度も。

「理解してもうらうにはどうすればよいかを本気で考える」、この本質的な課題に向き合わす、小手先の断片的なテクニックだけを身に着けてもbot的な対応に終始してしまい、テクニック同士がつながっていかない。ましてやテクニックにおぼれて目の前のお客様に対して真摯に向き合うことができなくなってしまう。セールステックや生成AIが普及し営業活動の効率性が上がっていく今、お客様のことを本気で考える国語力のトレーニングこそ、セールスに携わる誰もが時間を投下すべき対象だと思います。

というわけで、営業力の構成要素を分解していくと国語力がそのコアであることが見え、しかもここで扱う国語力は「語学としての国語力」という形で正解が存在するがゆえにイネーブルメントの対象になる。にもかかわらず、このコアとしての国語力は見過ごされてきているという点に対して警鐘を鳴らすことがこの記事の目的でした。

次回以降では、この国語力をどうトレーニングしていくのかの実際的なプログラムについて考えていきたいと思います。

※追記

こうして書いてみると国語力さえつけばいいように見えますが、国語力ははじまりでしかいないのです。正解のある世界なんてごく一部で、その先には楽しい正解のない世界がまっています。そここそが哲学の出番。先ほど引用した「生きるための論理」で、野矢先生はこう続けます。

そして、そのうえで、正解のない世界に入っていくということも大事です。そういうときには、我田引水ですみませんが、ぜひ、哲学やろうよって思います(笑)。問題を抱えてモヤモヤした状態で生きていく力をつけるには、哲学ほどいいものはないと思いますからね。

モヤモヤした状態や白黒つけられないグレーな状態をグレーそのものとして受け入れていくことも大切です。なんでも図式化したり簡略化したりしてわかったつもりになっていると傲慢になるばかりか、目の前のお客様の個別性を見失ってしまう。そういう意味では哲学(というよりは哲学的なものの考え方)って営業においても非常に重要なはずで、これはまた筆を改めたい大きなトピックです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?