『麻雀漫画50年史』を読んでみた

先月出たV林田さんの『麻雀漫画50年史』を読んだので、感想を簡単に書くつもりでしたが、意外と長くなってしまいました。

1.マニアックすぎる

けっこう麻雀マンガは読んでいるつもりでしたが、知らないことが多く勉強になったんですが、一読しての感想は「マニアックすぎる」というものでした。

それはともかく、能條純一はやっぱ『翔丸』だよな。

巨人の肩の上に乗る

この本の概要は、福地誠先生の以下2本の無料noteを読めば、ほぼつかめると思います。

福地先生がその1で書いている「第1章で紹介されている1970年代の麻雀マンガにはクズしかないから、一般読者は、1990年代以降のマンガを紹介する第3〜5章だけ読んどきゃいい」というのには激しく同意ですね。

また、その2の「著者も奇人変人の類であり、この本に書かれている麻雀マンガの評価をうのみにすると、世間の評価とは食い違うよってことも言っておきたい」というのも、まあそうかなと。私は、V林田さんほど麻雀マンガを読み込んでいないせいか、作者の個性が爆発した奇作・珍作に対する偏愛がそんなに強くないんですよね。

あと、その2の最後に書かれている戸田ダイスは印象的でしたね。一般誌の方が向いてたと思うんだけどな。

個人的に一番面白かったのは、「コラム① 漫画における麻雀表現」(238〜251ページ)でした。これは、1970年代から2000年代に至る麻雀表現の進化について、多数のマンガのコマを元に解説したものです。

特に、原作小説『麻雀放浪記』の同じ箇所を、1970年代と1990年代に異なるマンガ家がどう表現しているかを比較した部分は、「オレたちは先人の試行錯誤の上に麻雀マンガを楽しめているんだなあ」という感動がありました。

50年を年表にまとめると

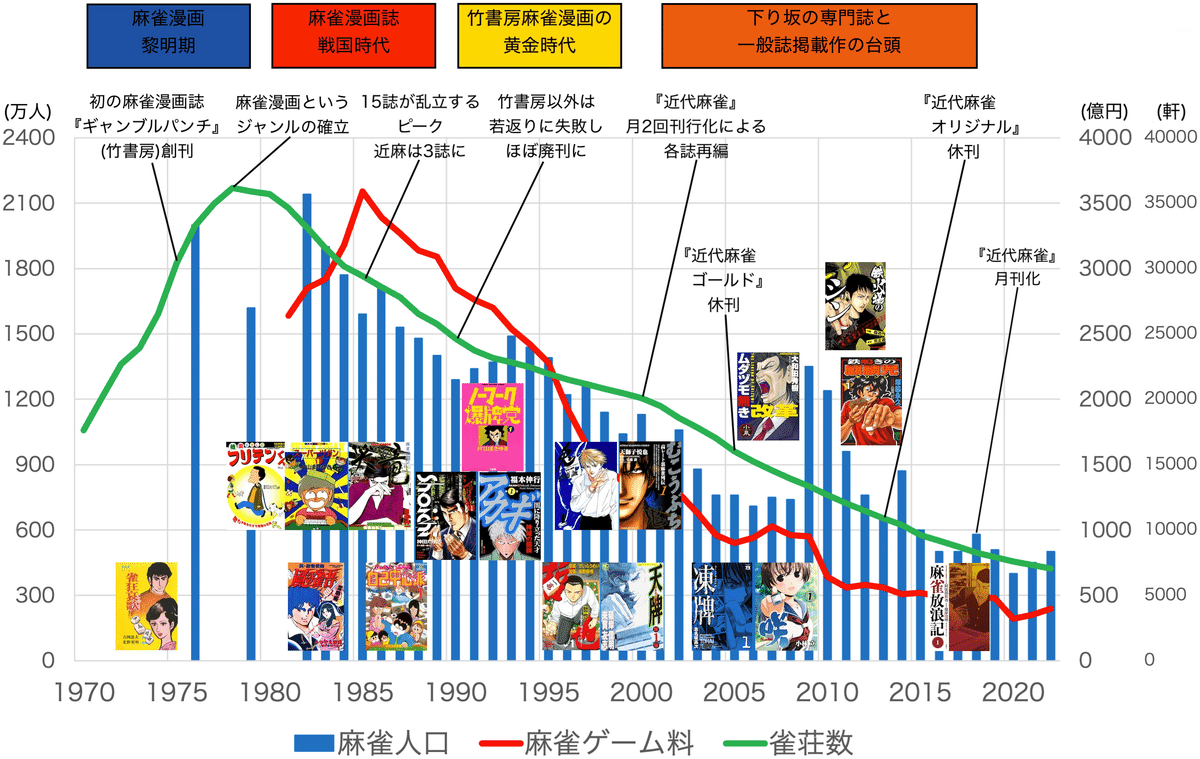

麻雀漫画の歴史を見ることで、日本の世相が浮き彫りになる……などということは基本的にない。そういうのは期待しないでほしい。本文を読んでいただければ分かるが、麻雀漫画というジャンルの盛衰は、日本全体どころか麻雀自体の状況とさえそこまでリンクしていないとしか言えないのだ。

ということなんですが、勉強がてら、『麻雀漫画50年史』の内容を簡単に年表というかグラフに無理矢理押し込んだものが以下になります。マンガは何百冊と出てくるので、ヒット作だけを適当にピックアップしています。

1990年代に『別冊近代麻雀』(1997年に『近代麻雀』に改称)『近代麻雀オリジナル』『近代麻雀ゴールド』の3誌を抱える竹書房が一人勝ちできた理由や、2000年代以降の迷走、無限のエネルギー等、興味深い話はいくつもあるんですが、あまり内容を書きすぎるとよくないので、これ以降は『麻雀漫画50年史』 の記述を参考に、現在の『近代麻雀』や麻雀マンガについて見ていくことにします。

2.『近代麻雀』は、今、どうなっているのか?

まず、現在では国内唯一の麻雀マンガ専門誌であり、『麻雀漫画50年史』では以下のとおり「内向き」と評されている『近代麻雀』(竹書房)が、今、どうなっているのか見てみます。

(MリーグとVTuberをメインとする)このような内向きの路線で行く限り、今後の『近代麻雀』からかつての『哭きの竜』や『アカギ』のような、麻雀漫画の枠を超えて一般にヒットするオリジナル作品が生まれる可能性はかなり低いだろう。良し悪しというより、パチンコ・パチスロ漫画誌などと同様に、そういうものを志向していないのだ。まあ、麻雀漫画誌というものが40年近くにわたり、専門誌でありながらもジャンル外の読者にも開かれていたということの方が特殊だったのであり、普通になったのだとも言える。

現在発売中の『近代麻雀』2024年7月号を久々に買ってみましたが、誰得のDVDがついて930円……😱

今月は「近代麻雀水着祭。2024」だゾ!

『近代麻雀』2024年7月号の表紙と裏表紙を含む308ページの構成(付録の「麻雀 鳴き読みの定理」は除く)を、形式と内容に分けてまとめたものが、以下の円グラフになります。

形式について言うと、今月号は「近代麻雀水着祭。2024」が掲載されていたので、普段よりグラビア比率は高め(20ページ)だったと思います。マンガ6割・記事2割は、まあこんなもんかという感じですね。

内容的には、確かにMリーグとVTuberの二枚看板になっていますね。今月号が芸能多めなのは「近代麻雀水着祭。2024」の影響なので。来月号からは瑞原明奈プロの伝記マンガが始まるので、Mリーグ比率はさらに高くなります。

『麻雀漫画50年史』には、1980年代半ばから増え始めたフリー雀荘の広告が『近代麻雀』系列誌に集まり、その広告収入が雑誌にとって追い風になったという話が出てきます(203〜204ページ)。しかし、現在は「『近代麻雀』が置かれていない店は驚かれる存在ではなくなった」(529ページ)という記述のとおり、全20ページの広告のうち、「マーチャオ」「麻雀たぬ」等のフリー雀荘の広告はわずか5ページ(5グループ)でした。

ギャンブル色は一掃

脱ギャンブルを謳うMリーグをメインに据えているため、誌面からギャンブル色はほぼ一掃されています。麻雀戦術も、Mリーガーが自身の対局を振り返るものが大半でした。かつて福地先生が書いていたような「フリー雀荘でバカ勝ちするには」といった記事は、すっかり鳴りを潜めています。

記事の中で特に印象に残ったのは、「女流プロを雇って集客活動をする雀荘は客の射幸心をあおるのでよくない」という行政側の指導で、今年の4月から女流プロが大手チェーン店で働けなくなったことを伝える「ドキュメントM」でした。こういう話を見聞きするたびに、「小学生がMリーガーをめざしてる! 麻雀ブームだ!」とかいうのに、どの程度の実質があるのか怪しくなるんですよね。

肝心の麻雀マンガについては以下のような感じで、迫真のギャンブルを描くといったマンガはないですね。

「ギャンブル」に分類してはいますが、『むこうぶち』も、ちょっとレートの高いフリー雀荘が出てくるくらいでした。それにしても、『むこうぶち』の年代がもう2015年まできていたのには驚きました。やべーよ、Mリーグ創設まで、あと3年しかないじゃん。来月にはもう、傀がドラフトで指名されちゃうよ?(買わねーけど)

VTuberを主人公にした作品は、ほんわかと麻雀をやっているぬるいマンガばかりと思っていましたが、『因幡はねるのハネマン麻雀』は全然ぬるくありませんでした。むしろ、掲載作の中で一番攻めてた。

いつまで紙で出続けるのか?

今年4月の「プレジデントオンライン」に、『近代麻雀』がnoteによって大幅な収益増に成功したという記事が出ていました。

ばくち・酒・たばこ……。麻雀は長らく、負のイメージにまみれた「昭和の遊び」とされてきた。「いまどき麻雀? 古くない?」と思った人も少なくないだろう。実際、警察庁の統計によると雀荘の店舗数は約7000店舗(2022年)で1970年代に比べると5分の1に減っている。

(中略)

競合はいないものの雑誌離れの流れには抗えず、「ここ10年で部数は半減。読者も高齢化し、採算が非常に厳しい状態が続いていた。会社の意向はともかく、個人的にはあと数年で廃刊すら頭によぎっていた」(金本編集長、以下同)

そこで活路を見出したのがnoteだったと。これ(↓)ですね。

『近代麻雀』の金本晃編集長(45)は「ここ1年のnoteでの売り上げは4000万円ほど。始めてから2年半。右肩上がりで伸び続けています」と語る。課金の一部をnoteに支払うが、紙のビジネスに比べれば利益率はケタ違いに高いのはいうまでもないだろう。

金本編集長によれば、「紙とネットを合わせれば『近代麻雀』の収益性は劇的に改善しましたが、紙の雑誌を継続するには今後もとにかく稼がないといけない」ということでした。紙にこだわる理由は、1972年創刊の『近代麻雀』(活字)から始まる50年余の歴史を終わらせたくない、紙でないと手に取らない中高年の固定客がいる、雀荘での存在感(広告収入)、雑誌の体裁を保てないと編集部の規模が縮小する一方といったところでしょうか。

「コンテンツの中で人気なのはMリーグ関連の漫画とオリジナル記事。プロ雀士による対局直後の『生の声』は引き合いが強い」ということなので、完全Web化で人気の出そうな記事へのフォーカスが進むと、「ドキュメントM」のような記事はなくなってしまうのかもしれません。

昔は、どのマンガ雑誌も単体では赤字なのを、単行本の売上で補っているとよく言われていました。しかし、正直、今の『近代麻雀』にはヒットしそうなマンガが載っていないこともあり、その他の状況と合わせても、紙での刊行は瀬戸際にあると思います。

3.その他の麻雀マンガの現況

『近代麻雀』以外の雑誌(紙媒体)に載っている麻雀マンガも簡単に見てみます。『ぽんのみち』以外は、現在も連載中です。

『ヤングガンガン』『ビッグガンガン』(スクウェア・エニックス)

2006年連載開始、連載19年目を迎えて老舗の貫禄がただよう『咲 -Saki-』は、スピンオフに次ぐスピンオフで、一大サーガを展開しています。

『漫画ゴラク』(日本文芸社)

1999年の連載開始から20年以上続いた『天牌』は、原作者・来賀友志の急逝によって2022年に休載。その後、作画の嶺岸信明はそのままに、『根こそぎフランケン』『リスキーエッジ』等の押川雲太朗を原作に迎えて、『オーラス -裏道の柳-』が2022年の年末から始まりました。しかし、あまり盛り上がらないまま、もうすぐ終わりそうです。

『ヤングチャンピオン』(秋田書店)

今年の10月からアニメが放映される『凍牌』も、長く続いているシリーズです。無印『凍牌』は2006年連載開始であり、『咲』の同級生なんですね。

しかも、今やっている『凍牌 コールドガール』はJKが主人公と、もはや『咲』とは姉妹作と言っても過言ではないはずですが、表紙を見るとまったくそんな感じではありません。

『凍牌』シリーズはしばらく読んでいませんでしたが、『コールドガール』に目を通すと、あいかわらず、高レートだ、ヤクザだ、指切りだと、実家のような安心感をおぼえました。

『週刊大衆』(双葉社)

麻雀小説の金字塔『麻雀放浪記』も、原作小説が1960〜70年代に連載されていた『週刊大衆』で、2017年からマンガ版が連載されています。

何十回とマンガ化されている『麻雀放浪記』のこすられっぷりを見ると、ギャンブルとしての麻雀を描いたマンガは、かつての『むこうぶち』のように、今後は過去を舞台にするしかないのかとも思わされます。

一見マンネリに思える『麻雀放浪記』の再マンガ化ですが、以下のシーンのように原作よりもロジックを強化したり、当時の世相についての詳しい解説を入れたりと、さまざまなアップデートが試みられています。

ちなみに、『麻雀放浪記』をマンガ化した作品では、V林田さんは、河本茂樹(朽葉狂介)・原恵一郎『凌ぎの哲』を麻雀マンガ全体を通して「不動のベスト5」に入れ、「パワフルなオリジナルシナリオ」(408〜412ページ)と激賞していました。私は、井上孝重『麻雀放浪記CLASSIC』が好きです。

『なかよし』『ヤングマガジン』(講談社)

今年の1月から3月にかけてアニメが放映された『ぽんのみち』は、原作というよりはメディアミックス企画として、2023年9月〜2024年3月に少女マンガ誌『なかよし』にマンガが掲載されました。昨年12月にカード麻雀セットが『なかよし』の付録になったことは、大きな話題になりました。

エロを強調したWeb連載の『ぽんのみち 流局西入編』も、『ヤングマガジン』に読み切りとして掲載されました。

『まんがタイム きららキャラット』(芳文社)

『ぽんのみち』で作画を担当していた卯花つかさが、萌え4コマの総本山『きらら』の一角である『まんがタイム きららキャラット』で2022年から連載しているのが『ごきげんよう、一局いかが?』です。現在2巻まで出ていますが、これもそのうちアニメ化したりする…のか?

どうでもいいけど、『キルミーベイベー』ってまだやってたんだな。よかった、まだ人生と向き合わなくていいんだ……。

まとめ

『咲』『凍牌』は2006年連載開始、『オーラス』は2022年連載開始ですが、作画の嶺岸信明が手がけていた『天牌』は1999年に始まっています。つまり、この3つの雑誌では、麻雀枠が20年近く存続していることになります。

高レートだのヤクザだのが出てくる『凍牌』『オーラス』のような麻雀マンガは、2000年代には珍しくもありませんでしたが、『近代麻雀』がすっかり牙を抜かれた今となっては希少な存在になっています。

4.これからの麻雀マンガの話をしよう

『麻雀漫画50年史』では、「第5章 麻雀漫画のこれから 20年代」に、麻雀マンガの今後の展望が書かれています。

高レートもヤクザもドラッグも流れ論も封じられ、ホワイト化を余儀なくされつつある麻雀マンガはどこに向かっているのか?

詳細は、実際に本書を読んでもらうことにして、大まかには以下の展望が述べられていました。

『近代麻雀』の現況や新たな媒体での麻雀漫画の登場を考えると、麻雀漫画は「はじめに」で書いたような特殊なジャンルではなくなり、現在の「釣り漫画」に近い、内向きの専門誌がある一方で、一般誌にときどき新作が生まれるという、普通のジャンルになっていくと思われる。

私も、ギャンブルさえやっときゃいいというわけではありませんが、今の『近代麻雀』よりは、まだ他誌の方が、麻雀マンガの新しい地平を切り開ける可能性はあるのかなと思いました。

最近は麻雀マンガもほとんど読んでなかったけど、こないだ出た『咲』の25巻読まなきゃ……。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?