地味に重要?Googleビジネスプロフィール経由のサイトアクセス傾向と分析の基本

Googleビジネスプロフィール(Googleマイビジネス)経由のウェブサイトアクセス、どこまで分析していますか?

Googleビジネスプロフィール側で「何回クリックされたか」くらいは見ている方が多いでしょうが、「そこからコンバージョンしたか?通常検索に比べてCVR(コンバージョンレート)はどれぐらいか?どういったページを見ているか?リピーター・新規どちらが多いか?」など見ている方は少ないのではないでしょうか。

その理由は、

Googleアナリティクス・ Googleビジネスプロフィールの両方を管理・理解している人が少ない

「Googleビジネスプロフィール経由のアクセスは少ないから、重要ではない」と考えている

そもそもデータをとっていない

という方が多いからだと思います。

Googleビジネスプロフィールからのウェブサイトアクセスを分析する場合、URLにパラメータを設置する必要があります(デフォルトではオーガニック検索やDirectなどに混ざる)。

業種業態によっては「リスティング広告並みのCVR」や「リファラルと同程度のアクセス数」の場合もあります。

今回は、3つの業種での事例と分析の方法、改善の視点を簡単に紐解いてみます。

※2024/04/05 追記:UAからGA4で検証し直して更新しました。業種別のデータはUAのままです。

Googleビジネスプロフィールにリンクを設置できる場所

Googleビジネスプロフィールに、リンクを設置できる場所は主に4箇所です。

プロフィールトップのウェブサイトボタン

プロフィールトップの予約

投稿欄

商品欄

アクセスが多いのは、トップのウェッブサイト>>>予約>投稿>商品欄の順が多いです。

直接検索(店名などでの指名検索)をすると、ナレッジパネルが表示されます。

間接検索(ジャンルなど)やブランド検索(チェーン店名)などの俗に言う「ローカルパック」でもリンクが表示されることがあります。

この際、店名の横にプロフィールトップリンクが表示される場合があります。(「予約」が表示されることもありますが、この予約ボタンは「Googleで予約」のリンク)。

Googleビジネスプロフィール経由のアクセスの価値とは?

経験上、Googleビジネスプロフィール経由のアクセスが多いのは

予約が必要な店舗ビジネス(ヘアサロンなど)

予約が不要な店舗ビジネス(飲食店など)

サービス名と企業名が同じ非店舗ビジネス(オンラインサービスなど)

サービス名と企業名が違う非店舗ビジネス(BtoB企業など)

の順です。

どんなビジネスなのかで「どこまで見るか?そもそも見るか?」の重要度が変わってくると思います。「予約が必要な店舗ビジネス(ヘアサロンなど)」の場合は、絶対に見た方が良いと思います。

実際、「自然検索のCVが急に減った!」と思ったら、リンクが変わっていて、パラメータ設置を間違えていたケースがありました。

Googleビジネスプロフィール経由で、ウェブサイトにアクセスするユーザーの行動は、主に3パターンです。

ナレッジパネルの情報(基本情報・クチコミ・写真など)を見たが、足りない情報や不安があった

ナレッジパネルの情報を見て、予約したくなった

店名やサービス名で検索したら、ナレッジパネルなどでリンクが出たのでクリックした

正直、「数」だけでいうと、そうアクセスが多い経路ではありません。マーケティングファネルでいう、かなり下の方の行動だからです。

一方で「そこまで調べるユーザー」や「店名を知っているユーザー」は、優良なクリックに繋がりやすいので、Googleビジネスプロフィールの検索数の割にクリックが少ない(アクション率1%を切る)場合や、CVRが通常検索よりも低い場合は、検索行動上のボトルネックのリサーチが必要です。

ここを怠ると、CVが減ったり、ユーザーからの信頼性を損ねたりする可能性があるので注意しましょう。

ちなみに、業種業態や土地柄にもよりますが、Googleビジネスプロフィールで間接検索が多い店舗はウェブアクセスが増えやすく、直接検索が多い店舗はルート検索が増えやすい傾向にあります。

おそらく、リピーターや知名度が高く、ルート検索が多い店舗か、競合と比較されやすい店舗かという傾向が現れているのかと思います。

【業種別】Googleビジネスプロフィール経由のウェブサイトアクセスユーザーはどんなユーザーか?どんなページを見ているのか?

Googleアナリティクスで、3つの業態のGoogleビジネスプロフィール経由のウェブサイトアクセスを簡単に分析しました。

飲食

オンラインサービス企業(サービス名と企業名が同じ)

クリニック

通常検索のユーザーとの違いを、数や検索行動、CVRがどのように違うのか簡単に比較しています。

※2021年11月のデータ。業種は実際のものとは微妙に変えています。

1:飲食の場合

複数の業態(バー・カフェ・パティスリー・レストラン)の店舗を展開しているサイト。ドメインは同じですが、店舗ごとにページがあります。

セッション数:自然検索の8.8%

予約のCV数:自然検索の12%

予約のCVR:通常検索の1.2倍〜1.5倍(業種で変動)

通常検索との閲覧ページの違い:(バー)営業時間が多く、期間限定商品が少ない/(カフェ)営業時間が少なく、期間限定商品が多い/(パティスリー)営業時間が多く、期間限定商品が少ない/(レストラン):交通アクセスページが多い

仮説:「知らない情報を知りたい」探索行動よりも、「予約する・公式の最新情報を確認」目的の決まった行動が多い

改善の取り組み:

Googleビジネスプロフィール:投稿や特別営業時間などで「更新している感」をきちんと出して「いまやっているかな?」という不安要素を減らす。店舗ごとの予約リンクを設定し、予約までスムーズにたどり着くようにする。

公式サイト:リアルタイムの営業情報を載せておく。掲載日時を明記するなど「情報の鮮度」をアピールする。予約への導線を分かりやすくする。

2:オンラインサービスの場合

オンラインサービス。サービス名と会社名が同じなので、サービス名で検索するとナレッジパネルが表示される。

セッション数:自然検索の1.8%

申し込みのCV数:自然検索の1.5%

申し込みのCVR:自然検索の5.2倍

新規セッション率:自然検索の0.4倍

通常検索との閲覧ページの違い:マイページ・プランページの閲覧が多い

仮説:リピートユーザーが再度申し込みするための検索行動

改善の取り組み:

検索数として多いわけではなく、施策としてのインパクトが薄いが、リピートユーザー・ヘビーユーザーの信頼を損ねない心配りを。「間違った情報が載っていないか?正しいリンクか?」の情報整備・保守を。

3:クリニックの場合

自由診療を取り扱うクリニック。ウェブ予約が可能で、公式サイトでのコンテンツの流入が多い。

セッション数:自然検索の1.7%(ただし店舗ページへの誘導は、自然検索の47%)

予約CV数:自然検索の4%

予約CVR:自然検索の2.4倍

新規セッション率:自然検索の0.6倍

通常検索との閲覧ページの違い:ウェブ予約ページ・料金・事例ページが多く、コンテンツページが少ない

仮説:

コンテンツを読みにきている自然検索ユーザーよりも、CVに近いユーザーが多い。健康に関わるサービスなので、初見で決めるよりも複数回のサイト来訪や慎重な事例確認で予約するかどうか決めている。

改善の取り組み:

Googleビジネスプロフィール:そもそも検索が少ないので、投稿や写真などの情報発信で、関連づけされる検索キーワードを増やす。同時に、サイトにわざわざ確認しにきている「事例」や「先生紹介」など、信頼性や安心感を与える情報を増やす。ただし、Googleのガイドラインや医療広告に抵触するようなグレーな手法などで、優良なクリックを失わないように気を付ける。

公式サイト:コンテンツ閲覧ユーザーの再来率やCVRを上げるための工夫として、事例や関連サービスへの導線設計を見直す。

どんな情報を見ているのか?CVRが高い理由の仮説

Googleビジネスプロフィール経由で公式ウェブサイトに来る方の多くは、指名検索をした上で「Googleビジネスプロフィールの情報だけでは足らずに、詳しい情報や最新情報、正確性を求めて探索している」ユーザーです。ウェブ予約を求めてサイトに来る方も多いのも分かりました。

公式サイトへのアクセスが多い店舗は、サイト側で、ウェブ予約システムや最新情報を日付入りで紹介するページを用意するのが有効です。

データを取っていない場合は計測するところから、データを分析していない場合はアクセス数やCVR・見ているページ・ユーザーの新規率など簡単なところからでもチェックしてみてはどうでしょうか?

続けて、計測の方法・分析の方法を簡単に紹介します。

分析可能にするためのUTMパラメータとは

Googleビジネスプロフィールにリンクを設置する際に、UTMパラメータをつけておくのをお勧めしています。

パラメータとは、URLの最後に「?」で続く変数を入れることで、特定のURL経由のアクセスを細かく分析する手法です。

UTMパラメータを設定するツールはこちらです。本記事では使い方や基本的な機能については割愛させていただきます。

まずは、Googleビジネスプロフィール経由経由のウェブアクセスを、Googleアナリティクスでどう分類するか、決めてください。

A:チャネルを自然検索(organic search)に含めて分析する場合

例:https://example.com?utm_source=google&utm_medium=gbp&utm_campaign=post202404

Website URL:ウェブサイトのURL

Campaign Source:google

Campaign Medium:gbp

Campaign Name:(「post202404」など任意で自由なものを入れてください。入れなくてもいいです)

B:チャネルを分けて、Unassignedで分析する場合

例:https://example.com?utm_source=gbp&utm_medium=maps&utm_campaign=post202404

Website URL:ウェブサイトのURL

Campaign Source:gbp

Campaign Medium:maps

Campaign Name:(「post202404」など任意で自由なものを入れてください。入れなくてもいいです)

自分の場合はSEOの一環での分析が多いため、例Aのやり方を取ることが多いです。

トップや投稿ごとに流入を確認したい場合は、場所ごとにキャンペーン名を変えるなどの工夫をしてください。

理想はリンクの設置場所や種類ごとに個別で設定することですが、設置・分析の手間も増えるので、トラフィック量や分析リソースにあわせて検討してください。正直、数十万以上の検索数・投稿や商品を毎日発信しているサイト以外、個別設定は要らない気がします。

UA→GA4の切り替えに伴う注意点

UAとGA4で手動のUTMパラメータの取り扱い方に変更がありました。UA時代に設定していた場合、確認が必要です。

従来、一般的だった「https://example.com/?utm_source=google&utm_medium=maps」のようなURLが、Otherに振り分けられなくなりました。

デフォルトチャネル「Other」が廃止、「unassigned」に

デフォルトチャネル「Organic Search」の定義変更(メディア - 完全一致 - organic → 参照元 - 検索サイトのリストに一致 OR メディア - 完全一致 - organic)

別記事で解説したので、気になる方は、そちらもご確認ください。

UTMパラメータなしだと、GA4でどのように割り振られるか?

パラメータを設定しない場合、Googleアナリティクスでは

ブラウザからのアクセス:参照元/メディア > google / organic

アプリからのアクセス:参照元/メディア > (direct) / (none) ※

に割り振られる認識です。こうなると、どのトラフィックがGoogleビジネスプロフィールを経由したものかわかりませんね。

※検証してみたら (direct) に含まれたようだったので、このように理解していますが、実はアプリ(Googleマップアプリなど)経由だとどこに含まれるか正確にはわかっていません。ご存知の方いれば補足お願いいたします。

自然検索に含めつつ分ける(例A)の場合だと

参照元/メディア > google / gbp(チャネルはOrganic Search)

に割り振られます。

個別のチャネルに分ける(例B)の場合だと

参照元/メディア > gbp / maps(チャネルはunassigned)

に割り振られます。

Googleアナリティクスでどう見たらいい?

最後に、Googleアナリティクスで簡単にチェックする方法を紹介します。

1:他の参照元とのデータ比較

「他と比べてどれくらい流入があるか?CVやCVRは?」を見るには、集客 > トラフィック獲得で、「セッションのメインのチャネルグループ」を「参照元/メディア」に切り替えて、設定したパラメータの条件をもとに該当の項目を見つけてください。

ユーザー数やセッション数、表を右にスライドしていくとCV数なども確認できます。

※例2で設定した場合、「gbp / maps」で表示されるはずです。

2:他参照元とのユーザー行動比較

「どんなページを見ているのか?どこで離脱しているのか?」などを見る場合は、探索レポートの「経路データ検索」を使うのをおすすめします。

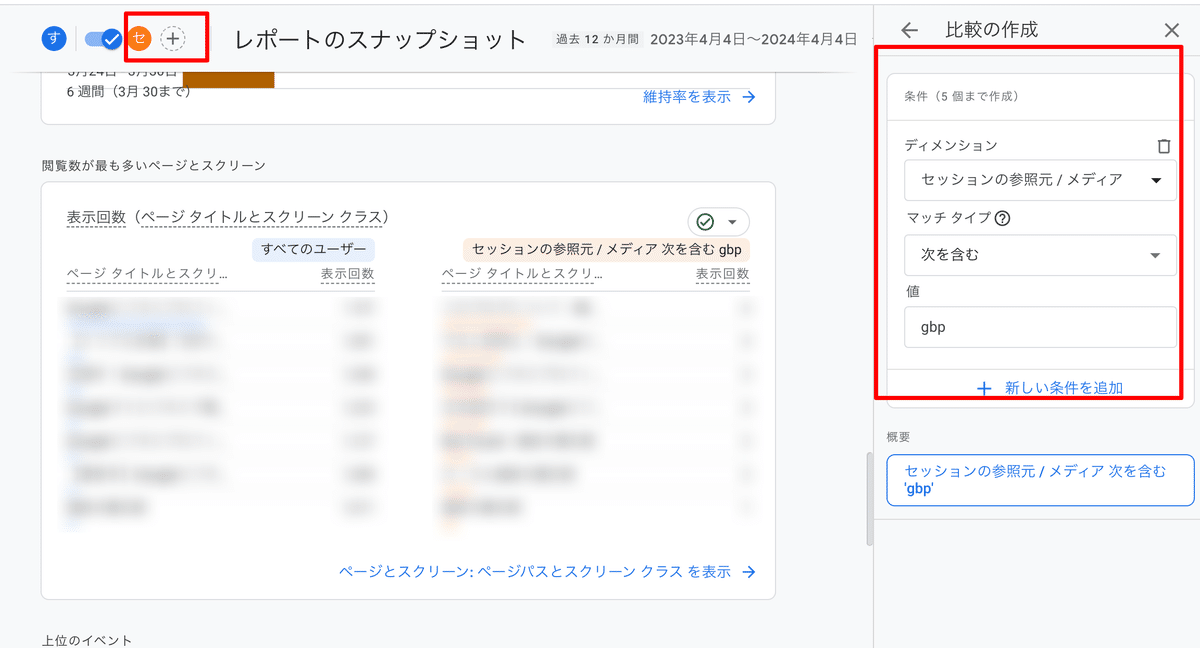

他の流入元と見ているページなどを比較したい場合は、レポートの「比較対象の追加」を使っても違いを把握しやすいかと思います。

最後に

今回紹介したデータは、あくまでもN=1の業種・サイトの事例です。

業種が違えば変わりますし、店舗やサービスによっても変わります。また、必ずしも有効な分析結果が得られない場合もあります。

一度ナレッジパネルで情報探索しているユーザーなので、そこから詳しくウェブサイトに来る方は、そう多くありません。施策インパクトの小さいケースも多いと思います。

サイトアクセスを増やすための分析ではなく、「ユーザーがストレスを感じない、不安を感じない、場合によっては公式サイトにアクセスせずに目的を達成し、満足度の高い利用につながるコミュニケーションのための分析」が必要です。

なお、まだまだ、この種のデータは少ないのが現状です。「自分のサイトではこうだった」などのデータを共有してもらえると参考にさせていただきますので、ぜひ!

今後も不定期で更新していくつもりなので、マガジンのフォローなどがおすすめです!

長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。いつか、また!

この記事は、「WEBやデータ分析に関する投稿をみんなでしてみよう|Advent Calander 2021」に参加した記事です。

いつもサポートありがとうございます!サウナの後のフルーツ牛乳代か、プロテイン代にします。「まあ頑張れよ」という気持ちで奢ってもらえたら嬉しいです。感謝。