【ミニ社長塾 第37講】成長企業となるために、やっていただきたい3つのこと。

おつかれさまです。

中小企業診断士で、社長の後継者に【徹底伴走】するコンサルタントの長谷川です。

第20期の社長塾では自社の将来像を描く「価値創造計画」を検討しているということで、前回は「成長するための戦略策定。」というテーマの記事を書きました。

今回は戦略を策定し、実行する「経営者」に焦点を当てた記事になります。

※各種データは「中小企業白書2023年版」を参照しています。全文は下記サイトからご確認いただけます。

それでは、ミニ社長塾の第37講もどうぞよろしくお願いいたします!

1.経営者同士の交流

「経営者は孤独だ」と言われますが、これは会社の最終的な意思決定が経営者一人に委ねられていることや、責任から逃げることができない立場にあることがその理由だと、様々な経営者と話をさせていただく中で私は感じています。

どんな状況にあっても常に「何とかしないといけない」という気持ちを経営者はお持ちなのですが、その意識が強くなりすぎるとドンドン視野が狭くなってしまいます。その結果、外部環境に疎くなり、変化を甘く見積もってしまうことにより判断を誤ってしまうということにも繋がりかねません。

そこで大事になってくるのは「外部に対して意識を持つこと」であり、代表的なものは「経営者同士の交流」です。経営者同士の交流には大きな意味があり、3つに分けてご紹介します。

①先代以外の経営を知ること

中小企業のオーナー企業の場合、経営者の見本は先代(つまりは自分の親)であるケースが多いです。先代以外の経営手法を知らないので、良くも悪くも自社の経営の舵取りが大きく変化することはありません。

しかし、問題は有事になった時です。外部環境の変化にどのように適応していけばよいか、自社の経営を変化させることができずに対応を誤ってしまうケースがあります。そこで他の経営者と交流していると、経営環境の情報だけでなく様々な経営のあり方・やり方も知ることができるので、有事になっても柔軟に経営を考えることができるようになります。

②社外に相談相手ができること

悩んでいるということは物事が前に進んでいない状態なので、私は悩んでいる時間は勿体ないと思っています。ですので、誰かに相談して早く結論を出して物事を前に進めていった方が良いです。

しかし、経営者の方々の悩みやお困りごとは、社員とは立場が違うので、社内ではなかなか腹を割って相談することができません。だから、同じ立場の経営者と話ができる環境を社外に持っておくということは、経営者にとってのメリットになります。

③刺激を受けること

他の経営者や異業種・異文化の人物との接触が経営者の自己成長のきっかけとなったケースや、経営者仲間からの刺激が挑戦を後押ししたケースが、中小企業庁から報告されています。

※中小企業庁「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会(第1回)資料4 事務局説明資料」より

このことから、経営者の成長意欲やスキルが向上することは、経営計画の策定や実行に対し大きな影響があると考えられます。

なお、成長意欲を高めることにつながった交流先としては、「同業種の経営者仲間」や「異業種の経営者仲間」といった回答が上位に来ており、業種は問わないが「経営者同士」であることがポイントです。

2.経営者のリスキリング

最近よく見る「リスキリング」という言葉ですが、この言葉の定義としては次の通りです。

「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」

「新しい職業」に就くわけではないのですが、時々刻々と外部環境は大きく変化しています。その変化に適応していくためにも、経営者のリスキリングは「今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する」という文脈で続けます。

経営者のリスキリングの取組状況を見てみると約4割の経営者がリスキリングに取り組んでおり、経営者がリスキリングに取り組んでいる企業の方が、取り組んでいない企業に比べて、2016年と2021年の比較による売上高増加率の水準が高いことが分かりました。

リスキリングの内容は「書籍・セミナー受講等による知識の収集」や「社外での勉強会への参加」といったものが上位に挙げられています。

また、中小企業白書2023年版には次のような記述があります。

経営者が自身のリスキリングに取り組むことは、自社の成長のために重要であることが示唆されたが、経営者が学ぶ姿勢を見せることが組織全体のリスキリングの推進力になるという指摘もある

この示唆は、「強くて愛される会社」として伺ったことのある例えば「MIC株式会社(年間200時間の研修。所定労働時間の10%を社員教育に使っています)」や「三和建設株式会社(つくるひとをつくるための社内大学「SANWAアカデミー」を行っています)」の事例を目の当たりにしておりますので、私としては非常に納得感のあるところです。

実際にデータを見てみますと、経営者がリスキリングに取り組んでいる企業の役員・社員に対してリスキリングの機会を提供している割合は約7割に対し、取り組んでいない企業の役員・社員への提供割合は約2割です。

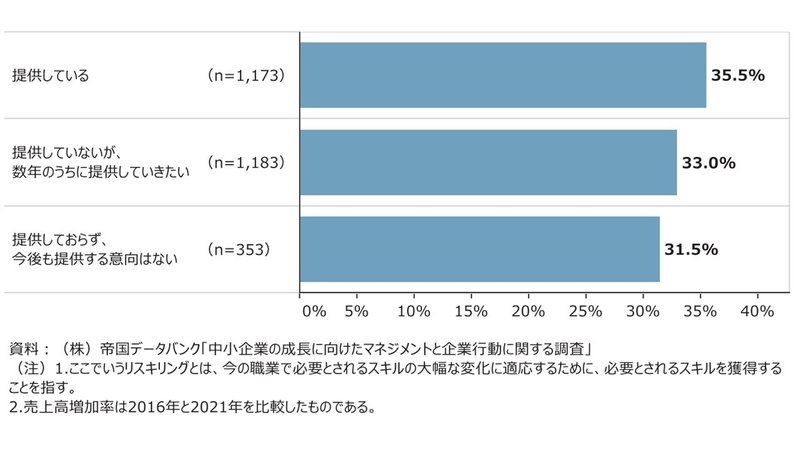

そして、役員・社員がリスキリングに取り組んだ結果として、取組状況別に2016年と2021年の比較による売上高増加率の水準を見てみます。すると、役員・社員に対してリスキリングの機会を提供している企業の方が、売上高増加率の水準が高いことが分かりました。

なお、役員・社員に提供しているリスキリングの内容は次のようになっています。経営者が取り組んでいるリスキリングの内容とは大きな差はありません。

以上より、経営者のリスキリングは会社の成長要因として非常に意味のあることが示唆されました。

3.経営者の右腕となる人材をつくる

会社を成長させるうえで、常々言われていることが「右腕をつくりなさい」です。実際に、右腕人材が「いた」と回答した企業は「いなかった」と回答した企業に比べて売上高増加率の水準が高い、という結果があります。

右腕人材の定義は「経営上、もっとも頼りになる人物」であり、スキルもそうですが経営者の感覚的なものが選定のポイントになってくると思います。

成長企業における右腕人材の経歴の調査によると、内部で育成した人材が約7割、外部から確保した人材は約3割です。そして、右腕人材の選定時に重要視した要素を見てみると次のようになりました。

ここで内部と外部の人材での違いは「保有する知識・スキルの希少性」、「自社の経営の方向性や価値観の熟知度の高さ」、「物事や事業を理論的に把握・ 説明できる能力」、「社外のネットワークの豊富さ」といったところに見られます。このあたりの項目は、右腕人材像を明確にしていくときのチェックリストになると思います。

また、内部の人材を育成する上での工夫や取組についてのデータもご紹介します。

このデータによると「意識的な権限委譲」や「経営陣との接点の増加」が「研修・セミナーへの派遣」よりも高いのですが、これは経営者の思想や価値観の共有に時間を割いているのだろうと思われます。

戦略構想と実行のどちらも担っているのが中小企業の経営者であり、右腕の存在が業績に寄与しているデータもあります。なるべく戦略構想=経営者、実行=右腕人材と出来るように、右腕人材をつくる活動を本格的に進めていただきたいところです。

今回の記事は「成長企業となるために、やっていただきたい3つのこと。」と題して、主に戦略策定・実行を進める経営者に焦点を当てて話をさせていただきました。自社の経営を振り返る機会としていただけますと幸いです。

次回の【ミニ社長塾】も、どうぞよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?