【短編小説】 藍を演じる③

三、独り立ち

師の父上が亡くなって十年が経ち、わたしも二十歳になっていた。

わたしと師は、師の父上の月命日に墓参りをすることにしている。その日は、秋の空が高く、青く、羊雲が大空で群れをなしていた。

墓参りの帰り道、歩きながら師が話を切り出した。

「お前もそろそろ、占い師として独り立ちしてもいいころだと思うのだがどうだ。」

「わたしが独り立ちですか?それにはまだまだ学びが足りません。」

師の突然の提案にわたしは動揺した。

「父がよく言っていた、お前にはわたしにはない鋭い直感力があると。それを占術に活かしてみたらいい。ちょうど、お前を気に入ってくださっているお方がいてな、お前を専属の占い師として迎えたいと言っておられるのだ。」

「わたしなんぞが務まりますでしょうか。自信がございません。」

「その気持ちもわかるが、お前もいつまでもわたしの元で仕えているわけにもいかないだろう。お前なら立派な占い師になれる。さっき、父の墓の前で報告を済ませたのだ。」

わたしは不安を抱えながらも、専属の占い師としてある貴族の屋敷に通い始めた。

星の読み解きを始めると、しばしばわたしは何かが乗り移ったかのように、まるで誰かがわたしの口を通して話をしているような感覚に陥った。

様々な問題を解決できたことで主人の信頼を得ることができ、良好な関係を築いていった。

四、再会I

夢中になれる趣味を見つけ、仕事も毎日の生活も平和で『幸せ』の感覚がわかり始めたころ、SNSを通じてある男性と出会った。

占い師をしている彼の投稿を何度か見たことはあった。日本人離れした端正な顔立ちは人を惹きつける魅力があった。

そのときの印象はわたしのイメージするところのいわゆるリア充の世界の住人で自分とは住む世界が違う華やかな人種だ。そうジャッジしたわたしはいささか冷めた目で彼を見ていた。

しかし、天邪鬼なわたしはそれでもやはり気になり、いくつかの彼のSNSをフォローした。

縁遠いような、でも、どこか懐かしいような感覚を感じながら彼に惹かれていった。

ひょんなことから彼とのやりとりが始まり、わたし達は食事の約束をした。

初めて彼に会う食事の約束の日。

久しぶりの男性との食事だからか、一日中そわそわして落ち着かなかった。

まだ六月だというのに蒸し暑い真夏日だった。

どうしてなんだろう、仕事がらはたくさん持っているのに、こうゆうときに着るそれらしい服がないのだ。クローゼットから服を引っ張り出しながら、何を着ていくか散々悩んだ挙句、シンプルに黒のノースリーブに少しくすんだオレンジ色のロング丈のプリーツスカートに決め、靴は黒のバレーシューズにした。

出かける準備をしながらなぜか一瞬、胸の奥から悪寒のようななんとも言えない緊張感が身体を包んだ。

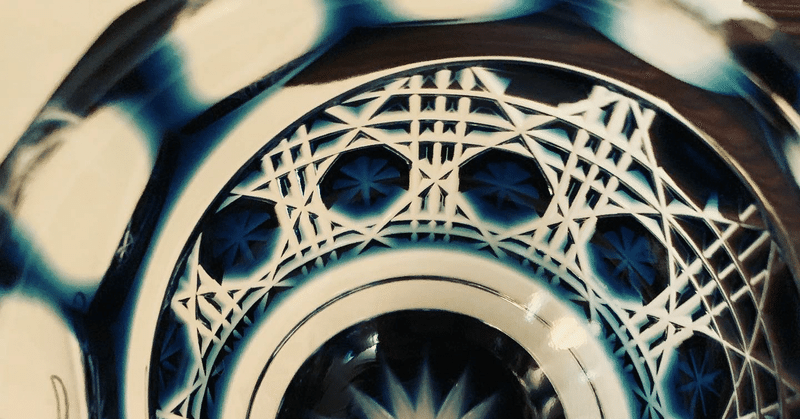

初めて会ったその瞬間、わたしは彼に結界のようなものを感じた。彼が着ていた藍色のTシャツの上にまるでシルバーの光のベールのようなものが見えたのだ。

食事をしながらふと隣に座っている彼に目をやると、彫刻のような美しい横顔に脳みそが震えた。

胸が震えるのでなく、記憶を引っ張りだされるように、わたしの脳みそは震えた。

食事中、何を話したのかはよく覚えていない。

たぶん、共通の話題である占いの話をしていたのだと思う。

記憶に残っているのは、店員が皿を落として割れた音と、彼の美しい横顔。その完璧な横顔と澄んだ瞳は、どこか見覚えのあるものだった、ということだけ。

わたしは明らかに恋に落ちていた。しかし、彼に感じた結界の、その触れたいけれど触れてはいけない感覚がわたしを臆病者にした。

それから何度か食事に行き、一緒に出かけたりしたがそれ以上の進展はなく半年ほど過ぎた。

ある冬の日の明け方、わたしは不思議な夢を見た。

時代はよくわからないが昔の中国だか韓国だかその辺りのようだった。一人の男が現れた。わたしは姿形は持たないが意識だけがあって、上の方からその男を見ていた。

占い師であろうその男は、貴族の主人のお抱えの占い師で、何やら悩んでいる様子だった。どうやら主人を怒らせたらしく屋敷を追い出されたようだった。

とぼとぼと歩くその男のあとを密かに屋敷からついて行く使用人の姿が見えた。

占い師の男が自分の家につくと、後をついてきた使用人の男は家に火をつけてその場から足早に立ち去った。

一瞬で家は炎に包まれていった。

わたしは身体中が熱くてうなされながら汗をびっしょりかいて目が覚めた。

呆然としながら、夢の中にでてきた男がどうなったか気になって仕方がなかった。

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?