複雑な読後感…?『イノセント・デイズ』

あたりまえのことだけど、小説や映画、歴史にも、いろんな「展開」がある。

そのなかでも、「『この人ってそんな人じゃないのに…』って思いながら、あれよあれよとその人がどんどん悪い人のように思われる…」って、結構あるあるな展開だと思いません?

「いや、たしかに彼は悪いことをしてるよ!でもね、彼は、こうゆうことがあったから、こんなことをしているわけで…。いや、うんうん、わかってる、わかってる!悪いことしてるって。でも、しかたないじゃん。えええ…。そんなことになるの?」

といった感じで、まわりの人を説得したいのに、それを無視して、どんどん展開する作品なんていっぱいある。

たとえば、フレディ・マーキュリーの半生を描いた映画『ボヘミアン・ラプソディ』。

フレディがマネージャーと恋仲になったことや、メンバーに内緒で別レコード会社とソロ契約をしたことなどをきっかけに、メンバーとの関係がわるくなり、お互い関わらなくなってしまう。メンバーから見たら最悪な人に見えるかもしれない。だけど、観客側からしたら、フレディ自身も楽曲が認められないという焦りや自分のセクシャリティに関する違和感などでこういった行動したことがわかる。

だから、「いや、本当はフレディはそうゆう人じゃないんだよ、わかってよ!」って僕たちはメンバーに語りかけちゃうわけ。

こうゆう展開の作品って、ラストシーンの衝撃からか、ついつい感情的になってしまうと思う。誤解が解けてハッピーエンドになれば「いやぁ、よかった、よかった!」ってなるし、バッドエンドになれば「くそぅ、あの場に自分がいれば!」ってなる。少なくとも僕は。

とくに後者の方なんて、映画館で目の当たりにしたら、帰り道の足取りの重さは尋常じゃない。「わかるよ、わかるよ。おもしろい映画だったよ。でもさぁ、もっと他の展開もあってよかったんじゃない?」って監督に言ってやりたい気持ちがおさえられない。

前置きが長くなりました。

『イノセント・デイズ』(早見和真、新潮文庫)はまさにそんな小説。

ずーーーっと、モヤモヤした状態で話が進んでいって、最後の最後でなんともやるせない気持ちになる。「本当にこれでよかったの?」って。

主人公であり、女性死刑囚である田中幸乃の回想録。判決文の区切りごとに章分けされてて、「章題と判決文が一致してる!」ってわかった時のアハ体験は今でも覚えてる。でも、どのエピソードにも、必ずと言っていいほど「いや、幸乃は、そんなやつやないで!」って守りたくなる瞬間がある。

こちらは、しがない読者。もちろん本に向かって言葉をかけたところで、次の展開に影響するわけもない。ただただ物語が悪い方向に進むのを見届けることしかできない…。なんとも歯がゆい作品だ。

「イノセント・デイズは?終わった後の絶望感がハンパないよ!」

この小説を買ったきっかけは友人のすすめだった。

なんかおもしろい小説ないかなーって話からこの答えが返ってきた。

とても個人的な話なんだけど、小説を買う時って、なんか小説読みたいから友達におすすめがないか聞いた時か、書店の「〇〇フェア」かなんかで台座に鎮座する小説を適当に手にした時しかない。たぶん多くの人は、「この人の新作だから買わなくちゃ!」とか「あーまだこれ読んでなかったんだよねぇ」とか、いろんなきっかけで小説を買うと思うけど、僕は、あまり積極的でない買い方をしてしまう。積極的な買い方ってなんだ?

表紙には両手で顔を隠した女性の絵。裁判所にいるんでしょう。どことなく暗い雰囲気があって、第一印象は「こわそう」。

帯には、

「早見さんの小説の魅力は、その熱さにある。(中略)激しく熱いだけでなく、哀しみや怒り、絶望にも似た、こんな静かで凄絶な熱もあるのだと、『イノセント・デイズ』を思い出す時、いつも思う。」

(辻村深月氏 本書解説より)

ふむふむ、なるほど。すごそう(小並)。

いつも思うけど、こうゆう解説や書評を書く方って、文章力であったり単語選びのセンスであったりがすばらしい。僕だったら頼まれても「へへへへ…」って愛想笑いしながら断っちゃうもん。

「読後、あまりの衝撃で3日ほど寝込みました…」

え?ほんとに?ほんとだったらこちらとしては困るのだが。たかだか小説を読んだだけで3日寝こむとなると、こちら絶賛一人暮らしなので、飲まず食わずでベッドにいなきゃいけないってこと?それほど衝撃的な終わりなのか…。

まあ、こんな感じで興味をそそられることが書いてあるわけ。友人がおすすめする理由もわかる。たしかにこんなことが書かれていたら手に取っちゃうもん。いわゆる”ジャケ買い”ってやつ。

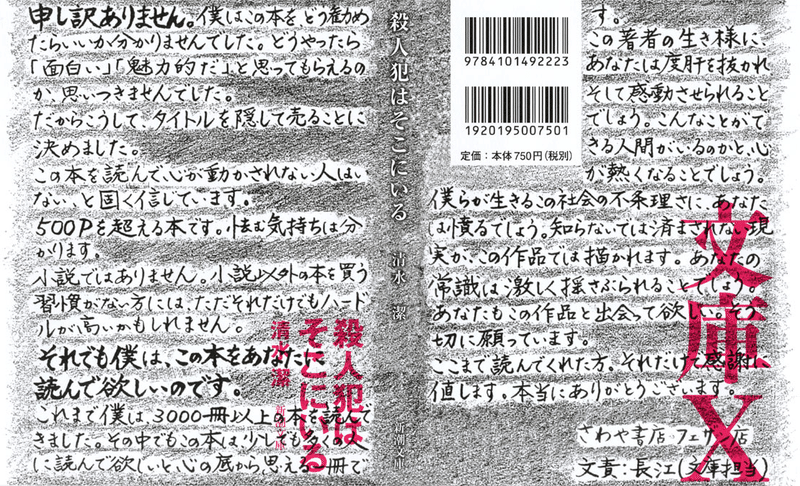

たしか、清水潔さんが書かれた『殺人犯はそこにいる―隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件―』(清水清、新潮文庫)って本も、カバーを見て、気づいたらレジに並んでいた。

ね。読んでみたいの一言。読んでみたけど、まぁこれはこれで壮絶な内容なわけで。現代警察の杜撰さを、これでもかと追求した一種の告発本。作者である清水潔さんの熱さがビシビシ伝わるので、これはもっと多くの人に読んでほしい。この本の紹介はまた別の機会に。

話をもどすと。

帰りの電車の中で、「せっかく買ったし少し読んでみようかな」と思うわけ。朝10時ぐらいに本屋に行ったから、まだまだ日中なわけですよ。

気づいたら外は暗くなってて。電車で読み、家に帰ってから読み、ご飯を食べて読み…。「次はどうなるの?」の連続で、それはそれは没入感がすごかった。冒頭でも言った「この人はそんな人じゃないのに…」って思わせるエピソードが矢継ぎ早に繰り出されるから、田中幸乃を守る時間すら与えてくれない。ただただ自分の無力感に苛まれながら悶々とした感情で読み進めていくしかない。「なす術なし」とは、まさにこのことだ。

でも、その中でもハッとさせるような言葉もあって。

ネタバレにならないようなセリフをいくつか抜粋。

「人は誰からも必要とされないと死ぬんだとさ。父ちゃんの手紙にそうあったって。超図々しいと思わね?必要とされてないわけねぇのにな。」(p202 『イノセント・デイズ』)

この小説のキーワードの一つである「必要」。

必要とされているかどうかで田中幸乃は人生を振り回されるわけだけど(これ以上は言えない…)、この台詞が伝えたいことは別に小説に限った話ではない。普段の生活でも言えることなんじゃないのかな。

「もしかして、自分って、誰からも必要とされてないんじゃない?」って思う時って、たぶん誰しもが一度は経験したことがあると思う。僕自身も中学生の時に「なんでここにいるんだろう」とか「いっそのこと別の世界に行ってみたいな」とか思ってた。でも、実際は親や友達、今まで関わってきた人の中に、必ず自分を必要としている人がいるわけで。「自分なんて…」ってふさぎこむ必要はない。だから、自分の必要性について打ちひしがれている人に対して、「そんなわけないよ」と優しく背中を押してくれているようだ。

「お前が将来どんな仕事に就こうと、絶対に忘れてはいけないことがあるよ。相手が何を望んているのか、真剣に想像してあげることだ。」(p282『イノセント・デイズ』)

「相手が何を望んでいるか想像する」ことも、この小説において重要な描写の一つだ。登場人物の間でも、このことが取り上げられる。

良かれと思って相手に差し伸べた手が、逆に相手の求めるものではない時ってよくあること。それって大抵の場合、相手のことを考えての行動というよりかは相手に何かしてあげている自分に酔っているだけだと思う。だからと言って何もしなくていいのかというわけではないんだけど、自分にとっての幸せが相手にとっての幸せかどうかを考える必要があるよね。

この小説を読んで一番考えさせられたのは、普段目にするニュースや、人伝に聞いた噂話はあくまでも第三者から見たものでしかないんだなってこと。つまり、真実がねじ曲げられていることもありえるってこと。そうゆう情報を鵜呑みにするかどうかは本人次第だけど、真実を知りたいのならもっと積極的に関わる必要がある。

一つの事件をとっても、いろんな新聞や報道番組で取り上げられて浮かび上がる犯人像に対して「なんて酷いことをするひとなんだ」って思うことがある。でも、もしかしたらその人は誰かを庇っているかもしれないし、冤罪かもしれない。だから本当にその事件に関して「意見」を言いたいのなら、その人が何をしたのか、どうゆう人なのかを丁寧に読み解いていく必要があるんじゃないのかな。

これって普段の生活でもよくあることで。会社で「あの人はどんな人?」って聞かれた時も、つい自分から見たその人の印象をいってしまいがちだけど、本当は何を考えていて何をしたいと思っているのかを本人からうまく聞き出した上で、誤解が生まれないように慎重に伝えなきゃいけないなって思う。

改めて普段の自分の物事・人柄の捉え方を考えさせる小説でした。

まだ読んでいない人はぜひ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?