古井由吉「水」の思い出

先週、ある方から「noteを見て少し心配していました」と言われて、あらためて先週書いたものを読み直してみたところ、暗いですね! と自分でもなった。

ぼくが自分で思っている自分はけっして暗い人ではないので、何を書いても少し「ははは」と笑いながら書いていると思ってよい。ただし、その笑いは苦笑いかもしれないし、笑っているのは「書けている限り」ですけどね(本当に深刻になると書けなくなるような気がする、ということは笑えなくもなるわけだ)。

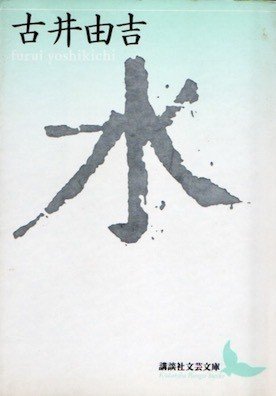

さて、今日は古井由吉の「水」の思い出を書こう。古井さんが先月、亡くなられた後、久しぶりに押入(自分にとっての本棚)から出してきて、ざっと再読したにすぎないので、論じるというまではできない。

古井由吉の作品は、学生の頃に(1990年代末〜2000年代初め)初期短編の「杳子」「円陣を組む女たち」「先導獣の話」などやエッセイ(や文学論)と共に「水」を読んだ。あとは、ほとんど読んでいないのではないか。熱心な読者とは全く言えない。

しかしこの『水』という短編集の中に入っている「水」という短編は、自分にとってたいへん思い出深い作品で、なぜかというと、この作品をめぐって創作の方法を探るような議論を、仕切ったことがあるからだ。

20代のはじめ頃だった。ぼくはその時、卒業した大学の研究室でちょっとした仕事を引き受けて残っていたのだが、ある日、教授から電話がかかってきて「どうしても(授業の時間に)間に合わない。下窪、やっておいてくれないか?」と言われたので、「えー?」となりつつ、仕方なく教室に行って、そういうことなので話しましょう、と始めたのだった。結局、ぼくは90分(だったかな)その授業をやってしまった。

どんな話をしたのか、そんなことは覚えているはずもない。覚えているのは、ぼくには自分が何かを話したというつもりはなくて、そこにいた学生(後輩というべきか)たちの話を聞いて、ぼくも一度は読んで知っていた「水」の世界を共に楽しんだ、ということだ。そこに居合わせた学生たちも「今日はすごくおもしろかったね」と言っているのが聞こえたので、「へー?」となった。ま、ぼくはおもしろかったんだけどサ。

ひとりで90分間、文学論を話してくれと言われて、話せたはずがない。しかし、ひとりで話をする能力と、語り合いの場を仕切る能力は、違うのではないかという気がする。

いきなり言われても話せたのは、おそらくぼくにとって「水」は現代の、いわゆる"小説"の、なんというか、"方法"の、おもしろいところが濃縮された作品だと思っていたからだ。きっとそうだろう。

10代の頃、小説というものに興味を持って、読んでいた、その頃の自分にとって、興味があったのは「そこに何が書かれているか」であって、「どんなふうに書かれているか」にはそれほど関心がなかったんじゃないか。──というよりも、書くということが、そんなに奥の深いものだということを想像できなかった。

「水」は、水辺にある旅館で寝ている男が喉の渇きで目をさますが、なかなか起き上がれなくて、いろんな記憶が呼び起こされ、水を口に含んで終わる、それだけの小説といえばそれだけの小説だが、水というものがもつ多彩なイメージと「いろんな記憶」の豊穣さによってどっしりと山のように構えて立っている作品だ──なんていうふうにぼくは思っている。

言い方を変えると、自分にとってこの「水」は、教科書のような作品になったと言ってもいい。

たとえば、蘇ってくる記憶の中で、このひとは入院していて、ベッドの上にいる。病室のベッドに横になったまま、どこからか聞こえてくる水音を受け止めているし、外で慌ただしくなる足音を聞いてもいるが、書き手も共にベッドの上に留まっており、水音の正体が本当には何なのか、賑やかになる足音の事情が何だったかを説明しようとはしない(ベッドから動けないのでわからないわけだ)。

作者はいくらでも勝手に(つくろうと思えば)つくれるわけだから、つくってしまえば、どんなドラマが生み出せるか知らない。しかし、「水」の書き手は、そんなことには興味がないようだ。

あくまでも「私」から見えたり、聞こえたり、感じたりできる範囲のことしか書いていない。

これぞ「私小説」なのだろうか?(よくわからない)しかしさらにおもしろいのは、これだけ「私」から見えたり、聞こえたり、感じたりできる範囲のことしか書いていないのにもかかわらず、この「水」という小説には、「私」とか「自分」とかということばが一度も出てこない。

それは(それも、というべきか)書き手の意図したところだろう。今回、「水」を読んで、文芸文庫の巻末の方にある「著者から読者へ」を見たら、

その「水」の中では、私小説の型を踏んでいるのに、「私」という言葉を一度も使わなかったはずだ。「私」という文字からして、目にしたくなかったようだ。いったん嫌忌の念に取り憑かれると、若いだけに頑固だった。

とある。

ほんとうに一度も、使ってない?(読んだことのない方はぜひ読んでみてください)

ぼくは「水」を通して、「私」を書くということを思ったことはほとんどなく、その頃、「水」というこの短編小説に、バン! と見せられたのは、日本語の文のもつ可能性のひろがりだった。

ぼくは今回、20年ぶりくらいに「水」を再読して、今度の『アフリカ』(vol.30/2020年2月号)に載っている田島凪「別の名前になりたい」をまたじっくり読み返したいと思っている。

(つづく)

あの大陸とは“あまり”関係がない道草の家のプライベート・プレス『アフリカ』。読む人ひとりひとりの傍にいて、ボソボソ語りかけてくれるような雑誌です(たぶん)。その最新号(vol.30/2020年2月号)、ぼちぼち販売中。

「オトナのための文章教室」は、とりあえず春までは横浜のみで開催中。次回は、3/28(土)10時からの約2時間。3月のテーマは、「音を書く」です。参加者、常に募集中。※新型コロナウィルスの感染拡大による影響で、3/28はいつもの会場が利用不可能になってしまいました。数名で読んだり話したりするワークショップです。開催可能な場所(横浜市内)を検討中。しばらくお待ちください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?