ノンフィクションの舞台を訪ねて 陸前高田への旅

みぞれまじりの空の下、車窓から鉛色の海が見えた。いかにもリアス式海岸らしい入江になっていて、風があるのか波が高い。「この先、津波浸水区域」と書かれた道路標識を、私たちを乗せたバスは通り過ぎて行く。あれから13年。

「広田湾だ! 高田だー!!」山側の座席にいたはずの竹内さんが、海側の席に移ってきて、はしゃいでいる。彼女は何度も通った道だが、私が陸前高田を訪れるのは初めてだ。きっかけは、1冊の本だった。2016年11月に刊行された『奇跡の醤(ひしお)』。

陸前高田に200年続く老舗醤油蔵・八木澤商店は、2011年3月に起きた東日本大震災で津波にのまれ、社屋も設備のすべても失った。『奇跡の醤』は、誰もが「終わった」と思ったその状況から、会社と地域と人々の心を再生させていく過程を丹念に描いたノンフィクションである。

3月の陸前高田はまだ寒く、駅――といっても鉄道は震災で被害を受けたので、BRTというバスによる運行になっている――まで、八木澤商店の河野光枝さんが車で迎えにきてくれていた。光枝さんは現在の9代目社長・通洋さんの母で、竹内さんと再会を喜び合っている。まるで久しぶりに実家に戻ってきた娘を迎えるようなあたたかい雰囲気に、竹内さんの取材姿勢を垣間見るような気がした。

2017年の年明け、私は書店で偶然『奇跡の醤』を目にし、本に呼ばれたような気がして買って帰った。読み始めたら、止まらなかった。これほど引き込まれる本は、人生でそう何冊も出会えない。たくさんの人に知ってもらいたくてHONZで紹介したのだが、あまりうまくレビューを書けなかった。「この本は、もっともっと、すごい本なのに!」そんなもどかしさと己の力不足を感じていたとき、職場で1通の手紙を受け取った。差出人は、竹内早希子。『奇跡の醤』の著者だった。

手紙にはレビューのお礼、そして、新たに書きたい本の構想が綴られていた。当時私は中高生向けの新書の編集部に所属していたので、時間はかかったが2023年に小豆島の醤油蔵・ヤマロク醤油を舞台にした竹内さんの著書『巨大おけを絶やすな!』を一緒に出すことができた。つまり竹内さんは著者先生ではあるものの、竹内さんのせいで木桶醤油にはまってしまった私にとって、いまや「醤油沼の先輩」的な存在になっている。

だから、「来月、久しぶりに陸前高田に行くんです」と竹内さんから聞いたとき、「私も連れて行ってください」とお願いしてしまった。あの『奇跡の醤』の八木澤商店に行ってみたいのはもちろんだったし、大学時代に陸前高田にユースホステルがあるのを見つけて「泊まってみたいなあ」と思ったまま訪れる機会がなかった、いわば「長年のあこがれの場所」でもあった。

光枝さんの車に乗せていただき、海の方へ。でも、海は見えない。なぜなら震災のあと、海辺には巨大な防波堤が築かれていたからだ。かつては海と松原が目の前に広がる、風光明媚な町だったと聞く。

津波伝承館の前に車を停め、竹内さんと私は少し歩いて「奇跡の一本松」へと向かった。奇跡の一本松は大津波にのまれながらも1本だけ残った松の木で、当時の希望の象徴のような存在だった(残念ながら枯れてしまい、現在は再現されたレプリカが立っている)。そのすぐ脇にあるのが、当時ニュースに一本松が映し出されるたびに背景に映っていた、津波で激しく破壊された陸前高田ユースホステルだった。

ユースホステルは、「震災遺構」として、被災した姿のまま遺されていた。鉄筋コンクリートの頑丈そうな建物が、ぐにゃりと曲がって水に浸かっている。「行ってみたかった場所」を、こんな形で訪れることになるなんて。

すぐ横の堤防にのぼると、海が見えた。その手前には、まだ若い松の苗木が育っている。時折青空ものぞき、きらきらと光る広田湾は穏やかで、この海があの日牙を剥いたということがにわかには信じがたい。献花台には花束が供えられ、ユリの花のあまい香りが漂っていた。

ふりかえると、草原が広がっている。ここにあったすべてを、津波が洗い流してしまったのだろう。遠くに、道の駅だった建物だけが、ぽつんと残されている。そこにあったはずの町並みを想像してみたが、うまく思い描けない。陸前高田の中心部だった高田町では、じつに6人に1人の命が喪われたと『奇跡の醤』には記されている。

再び車で移動して、高田の商業施設「アバッセたかた」に立ち寄った。ここは本が出た平成28年当時にはまだ建設予定となっていたが、現在は書店や図書館、八木澤商店のカフェも入っていた。

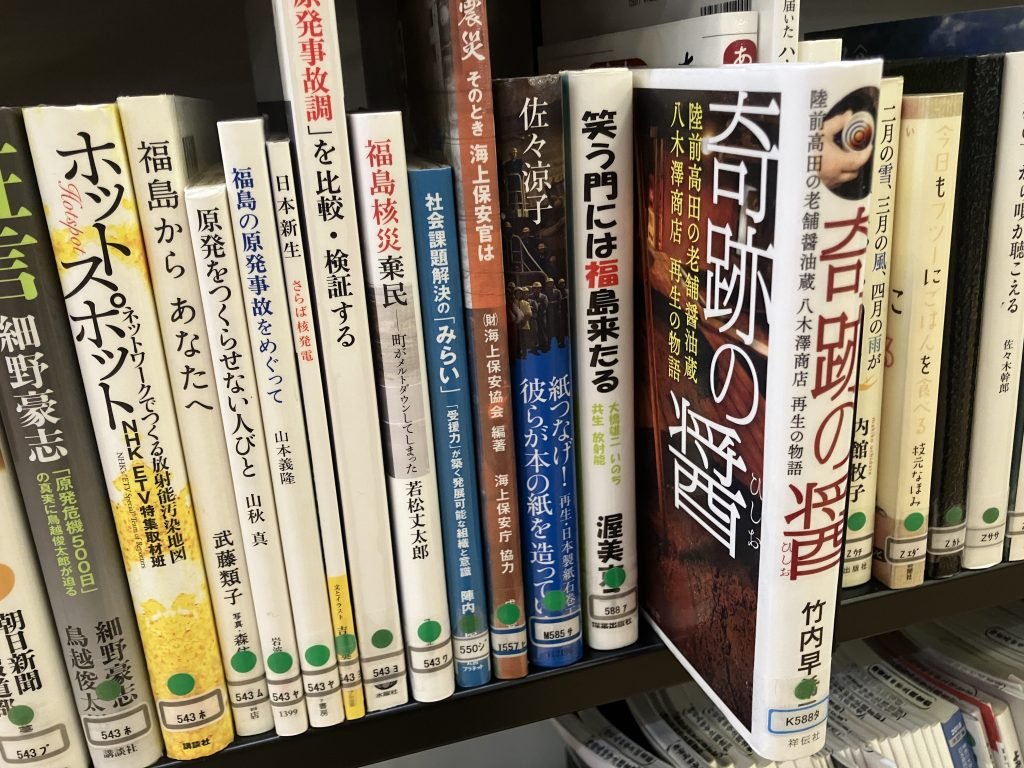

竹内さんと光枝さんがカフェで話し込んでいる間、図書館をぶらぶらしてみた。木の内装が心地よく、蔵書も児童書から読み物、資料的な価値のあるものまで、充実している。震災関連の書籍の棚はひときわ大きく場所をとっていて、「震災を知らない世代へ引き継いでいこう」という気概を感じた。震災直後に切実に必要とされたのは、食料や水や衣類だった。でもこれからは、本だから果たせる役割がある。

夜は八木澤商店会長の河野和義さん・光枝さん夫妻に、リンゴ農家の吉田司さんも交え、5人で会食した。震災の日、たまたま東京に出張していた和義さんが家族や社員の安否もわからないままテレビで町の様子を知り、茫然自失となる様子が『奇跡の醤』には記されている。

これが……本当に……陸前高田か?

震災の話はほとんどせずに楽しい時間を過ごしたけれど、この町の人たちの多くは13年前の壮絶な体験を経て、言葉には出さなくても大きな喪失と痛みを心の底に抱えている。『奇跡の醤』によれば、和義さんと光枝さんの息子で現・社長の通洋さんも、社員の家族の遺体確認に何度か付き添っている。

人のつながりの強い地域だ。大切な誰かを失わなかった者はいない

たくさん、死にすぎた……

民宿へ向かうタクシーで2人になったとき、竹内さんが、ぽつりぽつりと語り始めた。食品の品質管理の仕事をしていた関係で震災後の八木澤商店の奮闘ぶりを知り、まだ一度も本を書いたこともなく、出版のあてもないのに、突き動かされるように取材をお願いする手紙を書いたこと。手紙を投函したあと、恥ずかしさと申し訳なさで、ポストごと燃やしたくなったこと。震災後の大変な時期にもかかわらず八木澤商店のみなさんにあたたかく迎え入れてもらって、時には東京から小さな子どもを3人抱えて、20回近く取材に通ったこと。出版がなかなか決まらず苦しかった時期にも、「本にならなくても、あのことを書いて残してくれただけで末代までの宝です」と言ってもらえたこと。本が出たあと、何年も再訪できなくてとても心苦しかったこと。今回久しぶりに来られて、どれほど嬉しかったのか――。

時折声を詰まらせながら話す竹内さんに、バスではしゃいでいた姿が思い出されて、「本当にここに帰って来られた!」という万感の思いがあったことを改めて感じた。それと同時に、「ノンフィクションを書く」ということの凄み――誰かの人生を他者に伝える責任を背負うことへの覚悟や責任の重さを、痛切に実感させられた。

郊外の民宿に着いてタクシーを降りると、身を切るような冷たい風。そして見上げた空には、息をのむほど無数の星が瞬いていた。3月って、まだこんなに寒いんだ。きっと、あの津波の夜も……。明かりの消えた町からも、こんな満天の星空が見えていたのだろうか?

翌朝、和義会長自ら車で迎えに来てくださって、八木澤商店のショップやレストランが入る商業施設「CAMOCY」まで送っていただいた。ここで、東京のイベントから戻ってきたばかりの通洋社長にもお会いすることができた。

『奇跡の醤』の主人公的存在の通洋さんは、私の想像していたとおり、朗らかでエネルギッシュな方だった。廃業やむなしの状況から、社員を解雇せずに必死で立て直し、「まだ借金を返すのは大変」と笑いながら、新しい事業への希望も語ってくれる。

「日本は少子化だって悲観的になっているけど、人が減れば一人当たりが使える資源だって増えるんだから、豊かにやれるはずなんだ」

その奥では、通洋さんと一緒にイベントから戻ってきた従業員の阿部史恵さんを、和義会長が「ほんとうに、おつかれさんだったなあ」と労っていた。阿部さんは無理を重ねて体を壊して退職し、通洋さんが「俺のせいだ」と自分を責める場面が『奇跡の醤』に出てきていたが、今は八木澤商店に復帰していた。

「ここの人たちは、すごいですよね。前にひとりひとり自分はこの先こういうことをやりたい、と夢を語り合ったことがあって、まだ震災後の悲惨な状況のときで難しいんじゃないかなと思うようなことでも、いま、みんな、その夢をほぼ実現させている」

感無量という表情でそう言った竹内さんに、この土地やここの人たちにどうしようもなく惹かれて書かずにはいられなかった気持ちが、私にも少しだけわかったような気がした。そしてまた、この取材する側とされる側のあたたかな関係は、取材する側の誠実さ――つまり、竹内さんは八木澤商店さんの乗り越えてきた道のりを、決して「感動の美談ネタ」として「消費」しなかったから成り立っているのだということも。

午後、陸前高田の木挽き(こびき。この辺りの言葉で「きこり」を指す)で、昨年89歳で亡くなった佐藤直志さんを追ったドキュメンタリー映画「先祖になる」(池谷薫監督)の追悼上映会に参加した。

佐藤さんは東日本大震災で長男を亡くし、自宅も大きな被害を受けた。しかし仮設住宅には入らず、自ら山の木を切り倒し、家があった場所に再び自分で家を建てた。その過程を淡々と追った本作は、世界的にも高い評価を受けた。

600席ほどある会場はほぼ満席だった。上映前に客席がにぎやかなのは、観客同士がよく知る間柄だからなのだろう。この地域の人々のつながりの濃さが感じられた。 映画の主役である佐藤直志さんも、『奇跡の醤』にしばしば登場している。

陸前高田には、先祖代々受け継がれてきた山々があり、気仙杉をはじめとした良質な木材がたくさんとれる。自分たちでコメや野菜をつくり、山のもの、海のものが物々交換で手に入る。多くの金がなくても、豊かに暮らしてきた。(中略)今泉の木挽き、佐藤直志や仲間たちはがれきを取り除きながら田植えをし、ソバの種を蒔いた。自分の力で生きていくための営みを止めなかった彼らの姿は、被災した人々の間で、静かな尊敬を集めた

おそらく映画のタイトルにも影響したであろう、日本民俗学の父・柳田国男の『先祖の話』という本がある。太平洋戦争末期に多くの人命が喪われるなかで柳田が記した本書には、日本人の死生観や先祖への信仰が読み解かれている。この作品で繰り返し説かれるのは、「人は死後、霊は永久に国土に留まり、遠方へは行ってしまわない」「みたまは愛着の深い子孫の社会を、眺め見守ることが出来るようになる」とする思想である。

ご先祖様の霊は愛着深い故郷にとどまって、その地の人々の営みを見守ってくれている。80歳も近くなって、もとの家と同じ場所に自分で新たに家を建て、そこで生きていこうとした佐藤さんは、きっとこの土地で「先祖になる」ことを実践した人だったのだろう。

映画には、震災直後の陸前高田も映し出された。昨日、私は草原が広がるかつて町のあった場所を見て「津波がすべてを洗い流した」と感じたが、間違いだった。津波は「洗い流した」のではなくて、すべてを「破壊した」のだ。瓦礫だらけの町を、人々は少しずつ片付けて、ただ捨てるのではなく、ご遺体がないか、誰かの思い出の品が混ざっていないか、ひとつずつ確認しながら、片付けて、片付けて、今の風景になったのだ。

上映後、新しい八木澤商店の社屋の裏にある、「お諏訪様」と呼ばれる神社に案内していただいた。神社は急階段の上にあり、八木澤商店の人たちはここを駆け上がって津波を逃れた。目の前で社屋が流されるのを、どんな思いで見ていたのかと思うと胸がつまる。

凍てつく夜だった。強い風が吹き付け、容赦なく雪が降った。体の底まで染み通る寒さで、燃えると思えるものをすべて燃やしても、いっこうに暖まらない

『奇跡の醤』にそう記されていた痕跡が炭化した切り株となって、13年経った今も境内に残されていた。「あの夜は津波の水が引かなくて。暗くなって、この向こうの少し離れた高台で火が出たのが水面に映って、こっちに向かって燃え広がって来るように見えて恐かった」と、通洋さんは言っていた。

夕食は、和義さん、光枝さん夫妻、通洋さんと妻の千秋さんに娘の千乃さん、通洋さんの妹のひろみさんと彼女の仕事仲間の濱野さんという賑やかな席になった。

ひろみさんは昔、アフガニスタンに用水路を掘る活動で知られる医師の中村哲さんの著書『アフガニスタンの診療所から』を読み、医療器具もないところで愚直に命と向き合おうとする姿に感銘を受け、同じく中村さんの著書『医者井戸を掘る』や講演会を通じて、彼の活動に強く惹かれていったそうだ。そして、中村さんに会う機会があったときに「自分も中村さんのような活動をしたい」と伝えたとき彼に言われた言葉が、「まず、自分の足元をよく見てからにしなさい」。それで陸前高田の医療の不十分さに気が付いて、医療で故郷に貢献しようと、濱野さんと奔走中ということだった。

お昼に聞いた竹内さんの「ここの人たちは、口にした夢をほぼ実現させている」という言葉を思い出す。きっと数年後には、ひろみさんの夢も現実になっているのだろうなあ。

和義さんが私に「映画はどうでしたか?」と話を振った。まだうまく消化しきれていない私は、「みなさん地域に根を張って生きている。きっと大変なこともあるだろうけれど、近所に誰が住んでいるのかもよくわからない東京の私にとっては、うらやましいような気持ちもあります」とあまり本筋ではないことを答えてしまった。すると、和義さんがさらっとこう言った。

「東京には、文化がないからね」

小学生から大学を卒業するまで東京に住んでいた和義さんだ。東京を知らないわけではない。一般的には、東京は美術展や各種の公演、講演会などが多く行われ、「文化的」と言われる。この和義さんの「東京には、文化がない」という言葉の意味を、私は東京に帰ってからも、ずっと考え続けている。

本当の限界集落っていうのはな、何も生み出せない都会のことだ

八木澤商店はもともと、醤油や味噌を配達していたので地理に詳しく、どの家でどんな家族が避難生活を送っているか、だいたい見当がついたのである。これは、とても喜ばれた。「さすが八木澤さんだね」「ありがとう」声をかけられ、社員たちに笑顔が戻ってきた(中略)「働く、って、いいなあ……」

『奇跡の醤』に出てきたこれらの言葉から、3.11のあと、買い占めにあってガラガラになった東京のスーパーやコンビニの棚が目に浮かぶ。都会の生活は、地方からの物流が止まれば成り立たない。そしてまた、災害が起きたとき、近所の子どもやお年寄りを助けに動くにはあまりにも情報不足だし、危険を冒してまで私を助けに来てくれる人もいるのだろうか?

今もときどき、映画『先祖になる』のワンシーンを思い出す。気仙町に900年伝わる「けんか七夕」という祭りは、一台だけ残った山車で震災の年にも行われた。町内会の解散が検討され、祭りの存続が危ぶまれるなか、映画にはやんちゃそうな強面のお兄さんが祭りで号泣しながら「町内会解散なんていわねぇでけれ、俺たちは諦めてねぇんだ!」と絶叫し、周りにいた同じく強面のお兄さんたちも号泣。直志さんや和義さんたち大人がそれを見守る映像だった。

地域の長い歴史のなかで、生身の自分自身がその一部となって主体的に受け継ぎ、さらにそれを自らの血肉からつくり出し、次の世代の人々に受け渡していくもの。都会のもつ「文化」とはまた違う、むしろ都会人のインテリには発揮しえない底力で、この人たちだから成し遂げられることもきっとあるのだろう。そういうつながりを自ら受け継いでいく力、もしかしたらそれが「先祖になる」ということであり、それが和義さんの言う「文化」、なのだろうか。

ノンフィクションって、すごい!

陸前高田の旅を終えて、改めてそう感じた。本に出てくる人たちは実在していて、実際に会えることだってある。そして、その人たちの物語は、本の最後のページからさらにまた進んで、新しいストーリーが喜怒哀楽とともに続いている。「non-fiction」なのだからそれは当たり前のことのようだが、「fiction」ではなくきちんと「non-fiction」として描かれることの難しさやそれを背負う書き手の覚悟を、その舞台を自分の目で見たことで、肌で感じることができた。

『奇跡の醤』という一冊のノンフィクションが連れてきてくれた、陸前高田。著者である竹内さん、この本に出てきたすべての人たち、出版に携わった方や本書と出会わせてくれた書店、そしてまた、竹内さんとの直接の出会いの機会をくれたHONZという場があったことにも、心からの感謝を伝えたい。

『奇跡の醤』著者、竹内早希子さんの著作。酒や醤油を仕込む巨大木桶をつくれる職人がいなくなると知って一念発起、自ら日本最後の桶屋に弟子入りして桶づくりを学び、その輪を全国に広げた小豆島のヤマロク醤油・山本康夫さんに長期取材をした、渾身のノンフィクション!