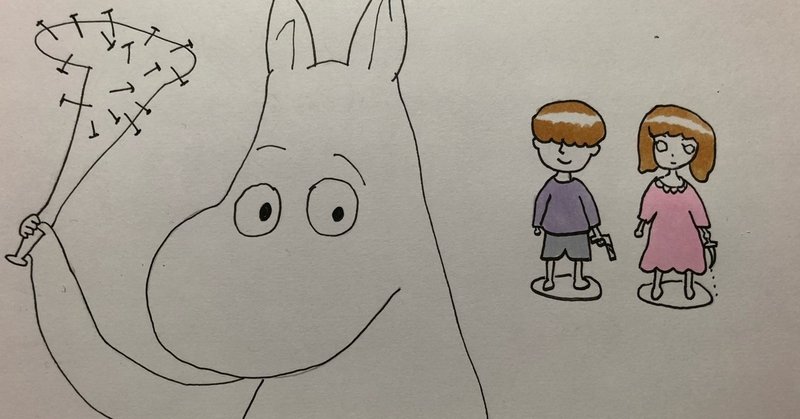

君と僕は違うから楽しいんじゃなかったっけ?

きみとぼくは違うから楽しい。

去年の夏、東京にあるスヌーピーミュージアムに行った時に見つけた言葉。

すげぇいい言葉だなって思った。

共感とか理解とかそういう安心感のあるフレーズがはびこる昨今、違いを互いに許し合いそれでいて楽しいなんて考えられない!と勝手な解釈をした結果ちょっと涙しそうになった。

趣味は合わないけど、この人は話が面白いから一緒にいて楽しい。

性格はゴミやと思うけど、趣味の話はすごい盛り上がれるから好き。

僕はこれ共感という前提があってのことやと思うんですよね。共感できる部分があるから一緒に居るんだと。

特に大人になると人間関係は選べる。

学校は本来学び舎なので勉強することが

メインのはずで、付属的に部活や友達づくり、その延長に恋愛がある。

でも勉強より大切なものがあるぜー!みたいな雰囲気は社会的にあるし、ムリムラムダを省けば、ラーメン屋の一蘭みたいな部屋づくりにして、もっと言えば家でSkypeで授業もできる。

でもそれをしないのは、そのムリムラムダが人間性を育てるのに必要だと判断してのことやと思う。人間関係を育てる機関ではないのに、それに重きを置くからいびつなんだと思う。

だって勉強ができるかどうかで入れる学校は決まるのに、コミュ力があるかどうかでその後の生活が決まるなんて無茶苦茶だよ。

会社に入るとどんなに嫌な奴でも、仕事ができればある程度評価されるし、仕事というフィルターの中で付き合えばいいから気が楽だ。

どんだけ勉強ができても必要とされるのは自身ではなく、テスト前のノートだけなので、友だちという存在がいないと学校なんて行けたもんじゃないと思う。

その中で我々は自分に合う人間を選んで、

孤独をうまく回避してきたんだと。

で、結局学校を卒業してから今でも連絡取る友達ってどれくらい居る?

友達100人作るって言って意気込んでたあの頃から。

僕は大学を除けば、SNSで繋がってる人はいるのでなんとなくお互いの近状はわかる人が2、3人くらい。

あとはどこで何をしてるかも知らない。

日が暮れるまでおにごっこやかくれんぼをしたあの友達を、もう僕は追いかけることも見つけることも出来ないし、教室の隅で誰かかわいいとか、女子に聞こえる声でおもしろいことを言い合った彼らともう語り合うこともない。そう思うとたった十数年という歳月で随分遠くまで来てしまったなぁと。

僕は自身の変化を相手に伝えたり、その逆も然り、そういったことが受け入れられなくて、彼らや彼女に共感や理解を得られないまま自ら離れて気付けば見失ってしまった。

だから互いがちがうからこそ楽しいなんて

嘘みたいな言葉に思えたんだ。

もしこれが

趣味があうからきみとぼくは違ってても楽しい。

みたいなどこぞの販売コピーみたいだったらぼくは気にも留めなかっただろうに。

趣味も性格も違うけど、なんとなくこの人がいいって思ったんだよね。

このなんとなくって部分は科学で証明されないんですかね。

もし、証明されてても我々の耳に入ってきてない時点で、一般論になってないなら何の意味もない。

違うからいい。それに気付くまでぼくは時間がかかりすぎたし、たぶんまた本質的に理解が追いついてないから手に馴染むまで時間がかかりそう。

SNS繋がってる友達も全然あってないから今更あうのもすごい億劫に感じる。ただ、これは多分お互いにだと思う。だから会うときはお互いにマウント取れるような何かを持ってないと。

今会社でぼくと仲良くしてくれてる人ももし転職してなかなか会えなくて価値観が変わって合わなくなっても友だちと呼んでほしい。

薄い膜のような関係じゃなくて

フルテン直アンでノイジーで混ざらなくていいからぶっといサウンドでいい。

わけわかんないでいいじゃん。

だってきみとぼくは違うから楽しいんだから。

あなたの応援が血となり肉となり、安い居酒屋で頼むビール代に消えていかないようにがんばります。