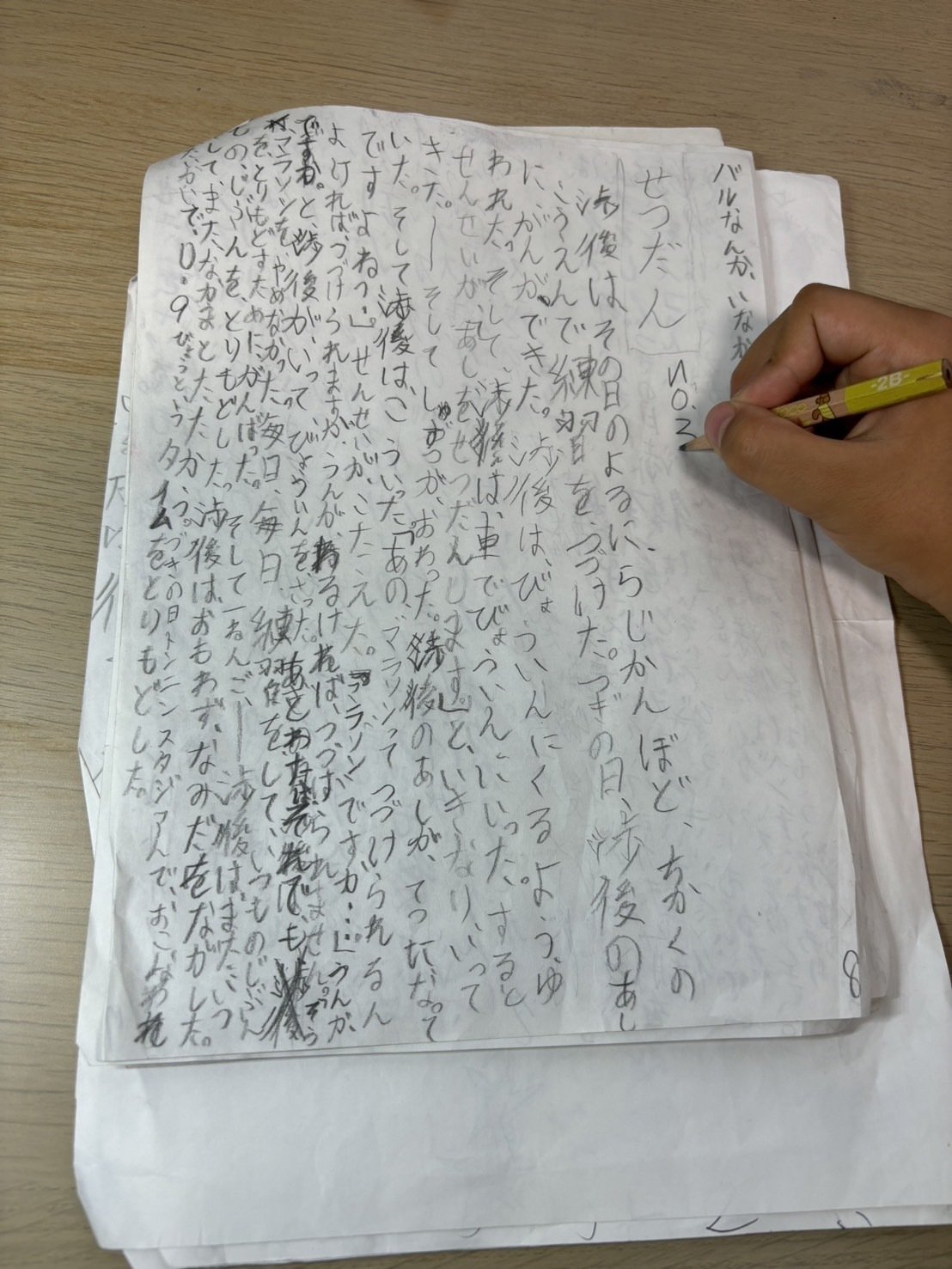

短編小説|ぼくの 人生

第1章 青春

マイエチャースタジアムの戦いだった。日光に照らされて横を見れば対戦者。左を見ればサポーター。ぼく後渉(あとわた)は115レーン。笛の合図がスタジアムに鳴り響いた。ぼくは足が緊張のせいかまだ動かない。父さん蜂勝背選寄(はちじょうはいせんよ)は今2位だ。そのとき足がまっすぐ前へと進んだ。そのときぼくは気合が入って一気に20位10位を抜き去った。やがてぼくは3位に突入した。前に姿勢のいい父さんの背中が見える。試合は一気にぼくと父さん蜂勝背選寄のバトルに突入した。両者一歩も譲らないままゴールした。タイムはどちらも一緒だった。そのときから父さん蜂勝背選寄とぼくはライバルだった。つぎにトラフェルンスタジアムで行われたときにもう一人のライバルができた。その子は優夢練麟(ゆうゆめれんりん)という名前の女の子であった。3人はやがて世界から見る目も増えてきた。

やがて3人は世界の強豪たちと戦うようになった。そのなかでも最高のライバルはトミルアだった。ヨルフナンスタジアムで行われた大会ではトミルア2分27秒つぎにレンリン2分28秒というタイムだった。ぼくは2分19秒で一位を取った。ぼくはスタジアムのものすごい応援でさらに気合が入り、1分16秒というタイムを叩き出した。これにはさすがのトミルアも負けていた。その時はぼくにはライバルがいなかった。ぼくはその夜練習をした。その次の日、オルファースタジアムで行われた大会では練習の成果が出たのか、0分14秒というタイムが取れた。このときにはもうトミルアなんかはライバルではなかった。次の日、トロフィアルイロカスジアースタジアムで行われた大会では衝撃の展開があった。それはトミルアがマラソンを辞めるという手紙が、試合が始まる直前にトロミアコーチに渡された。ぼくと練麟は涙を手に落とした。後渉は足を踏ん張るもののグラウンドに倒れてしまった。「フゥー」ぼくは息をついて、何かのかたまりのようなものが心の中に漂っていた。足の力が気合と重なり時速35kmまで達した。足の感覚が無くなった。ただ体は低く、足を空へ吹き飛ばすような感覚だ。ぼくは走っているときに何かが心の中で漂っている。それは感覚が無くなれば無くなるほど、自分が前の自分より強くなっているということだった。もうその時にはゴールを越えていた。ゴールから出ているということが恥ずかしかった。携帯を見るとTikTokでぼくがゴールを越えていてもまだ走っていたことがバズっていた。「フン。」ぼくは見ぬふりをしてベンチに倒れかかった。携帯から「ブー」という音が聞こえた。なんと練麟までマラソンを辞めるという連絡だった。ぼくはソファにこぶしを叩きつけた。「クソォー」なんでぼくにはライバルがいないんだ。もっともっと一人でもいいからライバルが欲しい。涙をこぼしながら大声で叫んだ。

第2章 まだ見ぬ世界は

翌日、オルナパチャーイアンドローリスタジアムで行われた大会ではぼくは絶好調だった。心の中から浮き上がるその世界のチケットを掴んだぼくはいつもより輝いて見えたのだった。その試合で心の中で何かが漂っていた。それは「体幹」だった。この試合は足の速さと体幹だけで勝っている。それが重なるとなにかになる。そのなにかを見つければ絶対に勝てる気がした。

次の日、ロクスタースタジアムで行われた大会ではそのなにかが分かった。それは脳の力を使ったマラソンIQであった。その試合でぼくは5000メートルで0分2秒というタイムだった。スタジアムは熱狂の応援に包まれた。そのときぼくはライバルが欲しいということを一切忘れていた。そのときぼくの足は筋肉のかたまりになっていた。このIQを身に着けてから練習が楽になった。ぼくは夜8時まで近くの公園で練習を積み重ねていた。ぼくがこのIQを高めていく中、トミルアはマラソンに人生をかけていなくなっていて、もうマラソンをしたくなくなっていた。その一方、練麟はもうマラソンではなく野球に力を入れていた。二人はもうマラソンを嫌いになっていた。まだマラソンに人生をかけているのはぼく後渉だけだった。ぼくはマラソンに人生をかけていないトミルアと練麟が今にも嫌いになりそうだった。

次の日、トコロミアキロマシングスタジアムで行われた大会ではもう一人のライバルができた。その人の名前はトイア・スコ。1歳で100メートルを0分2秒で走り、このスコも世界の有名人だ。8000メートル走の始まりの笛が鳴った。どちらも同じ速さだ。レースが始まった直後から二人の一騎打ちに入り込んだ。ゴールまで10m。ぼくが最後の力を振り絞って0.1秒早く足を前に出した。この瞬間、ゴールテープにぼくの足が突き刺さった。トイア・スコ0分2秒、ぼくは0分1秒、1秒差でぼくが勝った。ぼくが今走っていたスタジアムに練麟とトミルアが来ていた。練麟とトルミアが同時に「スタジアムにいるよ。」と後渉に携帯で送った。その瞬間にぼくはスタジアムを見渡して、応援席に飛び込んだ。練麟の足とトミルアの足につかまって応援席に登りこんだ。

ぼくは「なんでやめるんだよ。おふたりさん。」練麟とトミルアは口をふさいだままだった。ぼくは応援席を去った。もうぼくのライバルはトイア・スコしかいなかった。次の日、ナフイヌキンラツヨゴナシスタジアムで行われた大会では最初の0.001秒から感覚がなくなっていて、足がないのかと困ることも増えてきた。今ぼくの頭の中は、"勝つ"ことよりも今練麟とトミルアがどこにいるのかが知りたかった。それでもぼくは0.00001秒というタイムだった。休憩の時にぼくが外のベンチの上で倒れかかった。その瞬間に大きな音が携帯から鳴りだした。そのメッセージにはこう書いてあった。「スコが倒れた!」ぼくは急いでベンチから飛び降りて、木麟(きりん)公園に急いで向かった。前を見るとスコが苦しそうに仰向けになって倒れていた。ぼくは急いで手に携帯を取って救急に電話をした。次の日ぼくは急いで病院に向かった。スコがいる部屋に入った直後「スコさんは肺がんです。」と医者が言った。その時ぼくは涙を流しながら部屋を出た。ぼくはベンチにもたれかかってスコの写真を見た。その時はもうぼくのライバルなんかいなかった。

第3章 切断

ぼくはその日の夜に5時間ほど近くの公園で練習を続けた。次の日、ぼくの足にがんができた。ぼくは病院に来るよう言われた。そしてぼくは車で病院に行った。すると先生が「足を切断します。」といきなり言ってきた。

そして手術が終わった。

ぼくの足が鉄になっていた。そしてぼくはこう言った。「あのマラソンって続けられるんですよね?」 先生が答えた。「マラソンですか。。。運が良ければ続けられますが、運が悪ければ続けられません。」 「そうですか。。。」とぼくが言って病院を去った。ぼくはそれでもマラソンをやめなかった。毎日毎日練習をしていつもの自分を取り戻すために頑張った。

そして一年後。

ぼくはまたいつもの自分を取り戻した。ぼくは思わず涙を流した。そしてまた仲間と戦う日が来た。トンニンスタジアムで行われた大会で0分9秒というタイムを取り戻した。

次の日、目を覚まして電話をするとトムコーチが「今日は休日にします。ゆっくり休んでいてください」と言った。ぼくは へぇ と思って新聞を手に取ってソファの背もたれに腰をかけた。新聞の内容を見るとなんと「有名人スコ死亡」と書いてあった。ぼくは悲しすぎて頭に何も浮かばなくなった。ぼくは大声でこう叫んだ。「アアァァァァ」もうぼくは頭の決断が付かなくなった。もうぼくは何をしたらいいのか分からなくなった。ぼくは涙を流しながらスコの墓に向かった。

そして翌日ぼくは具合が悪くなった。電話で休みを取ってソファに座りかけようと思うといきなり「ピーンポーン」という音がした。ぼくがドアを開けるとなぜかトミルアと練麟がうちに来ていた。ぼくはどうぞという顔で一の中に二人を入れた。トミルアが「ごめん、マラソン辞めちゃって。ぼくも本当は心の中では反省してたんだ。あのさ、ぼくたち野球選手に二人ともなっちゃってごめん。もう一緒にマラソンはできないかもしれないと思うんだ。」ぼくが「そ、そんなあ。」と言った。「な、なんでだよぉぉ!!」ぼくは悲しみながら家を出た。

第4章 帰り道

帰り道、横断歩道を渡ろうとすると、お父さん蜂勝背選寄に出会った。お父さんが「がん大丈夫だったか。お父さんすごく心配したんだぞ。無茶すんなよ。」ぼくが「うん、無茶してないよ。」とうなづくように言った。ぼくが「ぼくね、本当は怖かったんだ。マラソンができなくなるって考えたら今でも涙が出ちゃうよ。」言ったらお父さんが「マラソンできて良かったな。」と言った。ぼくが「うん。マラソンができていなかったらとうにくじけてたよ。」お父さんが「本当にできて良かったな」と言った。ぼくが「うん。」とうなづいた。その時、信号が青になり二人とも一斉に横断歩道を歩きだした。

そしてぼくは家に帰り、つまようじで小さなからあげを食べて窓を見れば雨が降っていた。ガラスをそっと通り抜けていく水を見ながらマットを敷き、布団をマットの上にそっとおろして中に入りいつまでも雨の水をながめていた。

次の日、遠くで誰かが倒れていた。すぐに遠くの人の近くに駆け寄り、すぐに声をかけたが返事がない。顔をそっと見るとひいおじいちゃんを殺害した犯人であった。ぼくは助けるべきか助けないべきか迷った。ぼくの体が震え、結局助けなかった。

次の日、新聞を読んでいるとひいおじいちゃんを殺害した犯人の顔が見えた。すぐさまに文章を読み、文章にはこう書いてあった。『世界のスター 後渉のひいおじいさん最職(さいしょく)様を3年前に殺害している同表位人(どうひょういじん)死亡』 ぼくは世界のスターと言われて嬉しくてしょうがなかった気持ちが一気に切り替わり、頭が真っ白になり、あのとき助ければよかったぁー!!と叫びながらぼくのおじいちゃんが殺害された日を思い出した。さかのぼること3年前、犯人の同表が罰金を払った後「おまえ・・・これでお互いさまになって良くなったなぁ、なぁ!!!」と言っていた。ぼくは無意識に犯人の言葉が心に残っていたのかもしれないと思い、「くそ~、同表、自分が自分を亡くなるための言葉を使ってしまっていたなぁ~。自業自得だ。」と言いながらぼくは頭の中にある『同表死亡』という言葉を忘れた。

第5章 届く

2年の年が経ち、ぼくは11歳を迎えた。休みのはじめの小学校の集会でぼくがいるチームと一回戦で戦うチームを紹介された。相手のチーム名はダブルス。神の子アレメンタスも一回戦に出るようだった。

本番当日の日が来た。

この試合に勝てば1億7000万円稼げる。なぜなら、専門家に聞くと「1億7000万が今のコンディションだと稼げると思うよ。」と言っていたからだ。始まりの笛が鳴り、ぼくは一気に自分の足を加速させ、感覚を持たないで走った。ぼくは飛んでいるような気分だった。ぼくが1位になると自分の足をもっと加速させ、やがてぼくは断トツの1位になった。前の戦いを思い出して「あ、そういえばゴールを越えていても気付かず走りっぱなしだったときあったなぁ」と自分でも気付かないうちに走りながらしゃべっていた。ちょうど隣にいたロイム・ムスに「今、なんて言った?」って言われて少し緊張しながらも勇気を振り絞り「な、なんでもない。」って言った後から嘘をつかなければ良かったと自分の心にその言葉がいつまでも残っていた。

ぼくは家に帰って布団を敷こうとしていると家に泥棒が入ってきた。ぼくと泥棒が目が合って、泥棒がナイフを持って走ってきた。「バリーン。」ぼくがいる後ろの窓からなぜか優夢練麟が入ってきた。ぼくは思わず「なんで、、、。」と言って練麟は犯人の近くに行って犯人を倒した。ぼくは手を口元にかぶせて、目から透き通る水のような涙が目から出た。(※これはうれし涙です)

第6章 不安定な日常 (更新中 いまここ)

「あ、ありがとう。でもなんでぼくをかばったの?」

「聞こえないねー。」

「バタンッ!!」

ドアを強く閉める音が聞こえた。

「え?怒ってる?・・・・」

ぼくは胸が「ピキッ。」と傷んだ。

3日後 ー ぼくは優夢練麟の家に行ってみることにした。家はお寺のような家だった。ぼやけているガラスの窓を「ギィーキィーキィー。」と開けてそっと中を覗いたときに、中で奇妙が声がしている方に行ってみるとこう言っていた。「あ゛ぁぁぁぁぁ 後渉滅殺。」その声、言葉を聞いた瞬間、脳みその中が真っ白になり、震えながら重心を崩し、畳に倒れた。優夢練麟が自分の家にぼくがいることに気が付いた。

(この後まだもう少し続くよ。ちょっと怖がらせていたらごめんね。)

第7章 終わりの始まり (最終章)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?