【試し読み】アウシュヴィッツを描いた少年 僕は銃と鉄条網に囲まれて育った

序文

スティーヴン・D・スミス博士

南カリフォルニア大学ショアー財団 フィンチ=ヴィタービ基金理事長

ユネスコ・ジェノサイド教育委員会委員長

ホロコーストの生存者たちは、第二次世界大戦後に沈黙を守った、とはよく言われることである。たしかに、多くの人たちにとって語るには痛みが大きすぎる苦難だったし、今なおその点では変わらないという人もいる。だが、声を上げた人々もおおぜいいた。証人として、真実を世界に知らせる。それが、命を落とした仲間たちとの約束だったのだ。彼らは、力を尽くして語ろうとした。だが世界の側は、耳を傾けることができなかった。あるいは、聞く耳を持たなかった。ホロコーストの生存者たちは沈黙を守ったのではない。沈黙を強いられたのである。

トーマス・ジーヴもまた、ホロコーストの直後に、なにが起こったのかを細部にいたるまで伝えようとした者たちの一人だ。当初は、ただ父親に説明したい一心だった。スケッチブックを作ったのはそのためだった。第二次世界大戦中にイギリスにいた父親には、息子がどんな経験をしてきたのか想像もつかなかったのである。トーマスは次に、自分の体験を書き綴りそれを出版しようと考えたが、はじめはうまくいかなかった。しかしあきらめなかった。七五年以上にわたって、これから読者のみなさんが読むことになる物語を語り続けた。ナチスの作り上げた強制収容所システムの中では、トーマスのような子どもたちが餌食となった。彼の物語は、その恐ろしい世界の奥深くへと読者を導き入れるのである。

トーマス・ジーヴは、傑出した記録者だ。死と労働を強いたナチスの強制収容所ではなにが起こっていたのか。その世界を細大漏らさず記録しようという固い意志は、アウシュヴィッツ強制収容所にいた時代にまで遡る。木炭とセメント袋の切れ端を見つけ──トーマスは〈レンガ積み部隊〉の一員だった──目の前で起きていることをリアルタイムで記録したのである。オリジナルのスケッチ画は消失した。だが、紙切れに描いた絵のことは記憶に残った。そして終戦とともに、トーマスは再び描きはじめたのだ。囚人だった仲間たちもまた、強制収容所の記録を作成していた。トーマスには、トーマスなりの事実があり、それを人々に知らせたいと考えた。アウシュヴィッツに収容されたこの一三歳の少年には、どういうわけか、細部に視線を向ける冷静さが備わっていた──確認し、計測し、数え、記憶にとどめたのである。トーマスは、日課の内容を一時間単位で、食糧配給の分量をグラム単位でおぼえていた。囚人たちが身につけていたバッジの色までが、頭の中に刻みつけられていた。

トーマスは若くして、自分よりもはるかに年上の大人たちがずっと長い時間をかけて理解したことを、たちどころに把握したらしい。つまり、強制収容所のシステムがどのように機能していたのか、そしてその細部にこそ、この犯罪行為の核心があるということを理解していたのだ。彼は生来の洞察力によって、信じがたい悪行であるがゆえに、実際におこなわれたとは信じてもらえないかもしれないこと、そして細部の記録が消し去られるかもしれないことがわかっていた。もちろん、トーマスは正しかった。アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所は、国家によって築き上げられた死の工場における中心的な役割を果たし、その緻密に設計された施設の中では、一〇〇万人を超えるユダヤ人がガス室送りになったのだから。それは前代未聞の出来事だったし、今もそうだ。だからこそ、目をそらしてはならないのである。しかし、それだけではなかった。殺戮施設の周囲には、日々の嗜虐的な拷問を実行に移し、人間性を破壊するための装置が配置されていた。ナチスは犠牲者を殺しただけではなかった。彼らを痛めつけるためのシステム一式を創造していたのである。トーマスはこのシステムについて、最初はスケッチで、次に文章で記録した。

私の見るところ、証言には粘り強さがある。生存者たちが証言の中で語る事実は、長い年月を経ても、一般に想像されるほど色褪せもしなければ変質もしないのだ。また、時を置かずに記録されたものであればあるほど、一人の人間が直接経験した出来事について、細やかなニュアンスをより正確に伝えるという傾向がある。あとから加えられる言葉の綾や、読者から向けられる期待といったものの影響を受けないからだ。トーマスの証言は、その一例である。

トーマスの手がけた最初のスケッチは、一九四四年にアウシュヴィッツで描かれたものである。その後一九四五年に、ブーヘンヴァルト強制収容所において合わせて八〇点以上が描かれた。後者の中から、多くの作品が本書に収録されている。そして一九四七年、トーマスはエッセイを著した。記憶がまだ新鮮で、あとからの熟考による修正も加わっていない時期のことだ。それが、一九五八年に刊行された『Youth in Chains(鎖につながれた青春)』〔未邦訳。〕である。この生々しい物語をとおして、読者は、囚人仲間たち一人一人の人柄の機微に間近で触れることになる。そこには、彼が強制収容所で出会ったり、死に別れたりした友人たちの姿がある。また、収容されていた者たちが、倫理的なあいまいさをはらんだ階級構造の中で生きていたこと、そして囚人間では性暴力がありふれていたこと──いずれも、生存者たちがしばしば口をつぐんできた事柄だが、この本はそうした事実をも明らかにする。さらには、友情がどのような力を持ったのか、そして生き残りを目指して助け合うために、お互いにどのような犠牲を払ったのかということについても語られる。生き延びるために力を合わせた囚人たちがいたこと、女性の収容所では特にそうだったということは、周知の事実だ。だが、トーマスと三人の友人たちが結んだ、四者間食糧協定のようなものの存在は、これまで耳にしたことがなかった。トーマスの物語には、まったく新鮮で、しかも示唆に満ちた前向きさがあるのだ。

トーマスがアウシュヴィッツに到着したときのことは、身の毛がよだつ正確さで語られている。「何マイルにもわたって、樹木一つない空っぽの土地が続いていた。遠くに立ちこめている霧が、僕たちの到着を待ち構えているものを覆い隠しているにちがいない」トーマスは、あまり知られていない旧ユダヤ人降車場への到着を、正確に描き出している。荒野の中に引き込まれたその待避線は、収容所施設からは見えない位置にあった。六〇万人以上のユダヤ人がそこに到着したが、のちの証言で触れられることはほとんどない。なぜなら、アウシュヴィッツへの到着といえば、バラックに囲まれたビルケナウ強制収容所内へと直接入っていく列車と、その傍らに立つ白手袋のヨーゼフ・メンゲレという図が、支配的なイメージとなったからである。だが執筆当時のトーマスは、そのことを知らなかった。だからこそ、自分の知ること──自ら経験したことだけを語ったのである。

トーマスの描写には、七五年が過ぎた今でも伝わってくる、生々しいほんものの手触りがある。それは、直後の証言であるからこそ可能となったものだ。ロマや政治犯といった集団についても、無防備なまでの明快さで語られる。〈死の行進〉についての記述では、自分自身も水ぶくれだらけの痛む足で歩き続けながら、最も弱い者たちに手を貸す姿が描き出される。極限状況にあっても発揮される、彼自身の強い共同体意識がそこには表れているのだ。最も重要なのは、収容されていた人々自身が、事態をどの程度把握していたのか教えてくれる点である。つまり、自分たちの身のまわりでなにが起こっているのか、そしてそれが具体的にはどういう仕組みで起こっているのかについて、彼らがどこまで理解していたのか、ということだ。囚人たち自身は、目の前で繰り広げられていることの規模を把握できていなかった、という点も明らかになる。トーマスはある一枚のスケッチの中で、ガス室での死亡者数は数十万人だろうと見積もっている。トーマスの把握した情報が不正確だったということではない。彼がいた当時は、そのほうが収容者にとって良いだろうと判断され、集計されていなかったのだ。ユダヤ人やジプシー、またそれ以外の人々の総数が、自分の概算よりもはるかに多いなどということを、トーマスが推測できたはずがない。

チャールズ・イングルフィールドが、元の証言の多くを残してくれたことに感謝したい。本書に収められたトーマスの証言には、八〇年近い時間をかけて、修正や補足が加えられてきた。だがその骨子は、一九四七年の原稿と一九五八年に刊行された『鎖につながれた青春』、そして一九八七年の『僕は銃と鉄条網に囲まれて育った ホロコーストを生き残った子どもの記録(原題:Guns and Barbed Wire)』〔一九九三年、どうぶつ社刊、野村美紀子訳。〕に忠実である(私は二冊とも詳細に読み直した)。証言というものは、たとえば写真や輸送機関の名簿といったものと同じ史料価値を持つわけではない。しかしながら証言にもまた、人間の物語を記録する文献資料としての価値がある。身をもって経験した出来事の上に、人生の時の流れとともに変化していくプリズムをとおして視線を投げかける。その延長線上にあるのが証言だ。トーマスは常に、最初に書いた文章に忠実であろうと努め、当時抱いた自分自身の印象をとおして、自らの証言に省察を加えてきた。その姿勢において、トーマスは卓越している。今でもなお、彼の証言を読む者は、彼が最初にそれを書きつけた時代へと連れ戻される。本書がほかに類を見ない希少価値を持っているのは、そのためなのだ。

本書を読み進める際には、トーマスのスケッチも、ぜひじっくりと見ていただきたい。証言が、図版とともに語られるのはまれなことなのだ。この二つは、いずれもトーマスが後世へと残す遺言である。一見すると子どもっぽい単純化された描線が、実は複雑な真実を伝えている。怒りに燃える一五歳の少年の姿が、私の目に浮かんでくる。そして、小さなインデックス・カードに絵を描いている彼の背後にある鉤十字が。少年が作品に着手したとき、戦争はまだ終わっていなかったのだ。渦中にあってすでに、自分自身が全世界の目であり耳であることを彼はわかっていた。

そして今もなお。

はじめに

一九四五年一一月、僕はロンドンに着いた。手にしていたスーツケースには、スケッチブックが入っていた。三つの強制収容所で過ごした二二カ月間の生活と、生命を賭けた闘いの記録だ。大好きな父、エーリッヒのために描いたものだった。父には、戦争中の六年という長き年月の間、会っていなかったのだ。

一年後、熱意溢れる若きジャーナリストが連絡を寄こした。僕の人柄と、スケッチブックの存在を知った彼は、そこに描かれていることを世界中に伝えねばならないと考えた。そしてスケッチの内容を言葉にすべきだと力説したので、僕は勧めに従った。文章を書くことで、スケッチに描いた事実や情景に、新たな表現が加わった。言葉とともに、思い出や体験、考えたことや恐怖、そして気持ちをなぐさめてくれたものや乗り越えた困難がよみがえった。どれも、戦争中の苛酷な生活の一部だったものだ。その間に巡り会ったさまざまな人たちについて語ることもできた。人と人との交わり方や、現実に直面したときの反応の幅広さ──絶望から希望まで、敗北主義の無気力さから勇敢な振る舞いまで、冷酷さからやさしさまで、すべてがそこにあった。安全地帯にいた者は一人もいなかった。文章にすることで、なによりも、解放の日まで生き延びられなかった仲間たちの声を、物語として届けることができた。彼らの生きた世界は、とりもなおさず僕の生きた世界でもあった。あまりに早く打ち砕かれてしまった、仲間一人一人の人格や夢。僕の言葉は、それらに永遠の命を与えた。

一九四六年当時、世界はまだ耳を傾ける態勢になかった。ロンドンの出版社も、そのジャーナリスト同様、興味を示しはしたが、出版を熱望するほどではなかった。「この子はピカソじゃないんだから」と彼らは言った。「それに最近の読者は、もっと明るい本を求めてるんだ」そのうえ終戦直後のヨーロッパでは、たいていの場合カラー印刷もまた、出版にかけられる予算の枠を超えていた。

だが、第二次世界大戦中にヨーロッパで実際になにが起こったのかを世界に伝えなければならないという、僕の中にあった使命感は消えなかった。何年ものちの一九五八年、文章で書いた僕の証言は、小さなポケット版書籍としてはじめて刊行された。プライバシーを守りたいという意思と、これは僕だけの物語ではなく収容所にいた仲間たちや、同世代のすべての人々の物語であるという信念から、ペンネームを使うことにした。かくして、証言をするときの僕の名前はトーマス・ジーヴになった。今日にいたるまで、僕のアイデンティティの一部となっている。

これまで、文章とスケッチによる僕の証言は、複数のかたちや言語で出版されてきた。発表された媒体もさまざまだった。僕は証言者として活発に活動した。ヨーロッパ中を巡り、学生や大人たちに語りかけてきた。

二〇一九年の夏、またしてもある一人のジャーナリストからの連絡があった。チャールズ・イングルフィールドだ。証言の内容に心をつかまれたチャールズは、増補改訂版としてもう一度出版されるべきだと考えた。この若者の熱意と尽力に接して、あれから七〇年以上が過ぎていたのにもかかわらず、僕は胸を熱くした。今回ばかりはロンドンの出版界も興味を示した。のみならず、ハーパーコリンズには出版へ向けた熱意があったのだ。彼らが版元となってくれたことを、光栄に思っている。

七五年前、僕は単に真実を記録しておこうと考え、着手した。だがやがて、数々の事実やディテールや物語を伝えるのが、僕の人生の使命となった。たしかにそういうことが起こったとだれもが信じられるように、そして人々の記憶の中にそのことが永遠に刻みつけられるようにだ。本書は、文章とスケッチによる僕の証言の新版だ。これを読者にお届けできることを誇りに感じている。この世界をより良い場所にしたいという人類共通の願いを常に思い出させるという役割を、この記録が永久に担い続けることを切に願っている。

人類の歴史の、暗黒のページを生み出したのは人類であり、明るい未来を作り出せるのも人類なのだ……。

二〇二〇 トーマス・ジーヴ

プロローグ──まだ見ぬ未来一九三九年、ベルリン

暑い、息詰まるような夏の日だった。買い物客や旅行者、観光客たちが、ポツダム広場に押しよせていた。デリカテッセンには、高級食材がところ狭しと並んでいる。きれいに包装され、ラベルも貼られている。花屋の店先を飾るのは、満開のバラだ。その傍らにいる人々は、最新型の路面電車に感嘆の目を向ける。それは、市の中心部を音もなく滑り抜けていった。ベルリンの街は、活気と新しい発明に満ち溢れていた。すばらしいものがいくらでもあった。新しい地下鉄の駅は最新工学の結晶だったし、政府によるテレビの実験放送スタジオの外には長い行列ができていた。

ガラスと鉄に覆われた巨大な鉄道駅では、セマホア信号〔左右の旗を上下させて通信する腕木信号。〕の腕木が上がった。その青信号を合図に、西へと出発する列車があった。それは、新生ドイツにいられなくなった人々を乗せた最後の便だった。ユダヤ人、自由主義思想家、民主主義者、社会主義者といった、投獄の危険に晒された人々である。目的地はイギリスだったが、車内はすでに混み合っていた。車外には、列車に乗ろうとして扉を叩いている人々もいた。オーストリア人、チェコ人、イタリア人やスペイン人たちだ。だれもが逃げ出そうとしていた。列車内には、一人のユダヤ人医師の姿があった。乗車を許された、数少ない幸運な人間の一人である。

身なりの整った九歳の少年が、花屋の窓の前に立っている。年のわりに背は高く、髪の毛はヘアオイルできっちりとなでつけられていた。待ちくたびれた少年は、水滴が滑り落ちるショーウィンドウの内側を眺めて時間をつぶした。露に濡れたガラス越しに、バラやチューリップ、そして蘭の花が見える。丹精込めて世話されているのがわかった。

若く魅力的な女性が、道行く人だかりから姿を現した。よそ行きの服で着飾っている。女性は花屋の前で立ち止まった。彼女は泣いていた。少年は唐突に、露が滴り花々の咲き乱れる楽園の夢から引き剝がされた。そして考える。なんでみんなぴりぴりして泣いたりしてるんだろう、こんなに良い天気の日なのに?

少年とはこの僕のことで、女性は母のベルタ〔1〕。そして列車で旅立ったユダヤ人医師は、父のエーリッヒ〔2〕だ。

ポツダム広場は人でいっぱいだった。でも僕たちは、ひとりぼっちのように感じられた。二人で祖父母の家に戻った。僕たちの仮の住まいだ。祖父のユリウスと祖母のフルダ〔3〕の家は、ヴィンターフェルト通り一九番にあった。ベルリンの七番目の区、シェーネベルクにある中流階級の人々が住む閑静な通りだ。

「これからは、お父さんと合流するための手配で忙しくなるわ」と母がため息を漏らした。「おじいちゃんとおばあちゃんも手いっぱいだし。だからあなたは、今日から一人でも良い子にするのよ」

その日僕ははじめて、みんなが〝未来〟と呼ぶものについて考えた。これからどんなことが起こるのだろうと、精いっぱい考えを巡らせて想像してみた。すべてがあまりに急で、思いがけなかった。物ごとが、とてつもなく急激に起こっていた。僕にはなにも理解できなかった。

第一部

第一章 シュテティンとボイテン一九二九~一九三九年

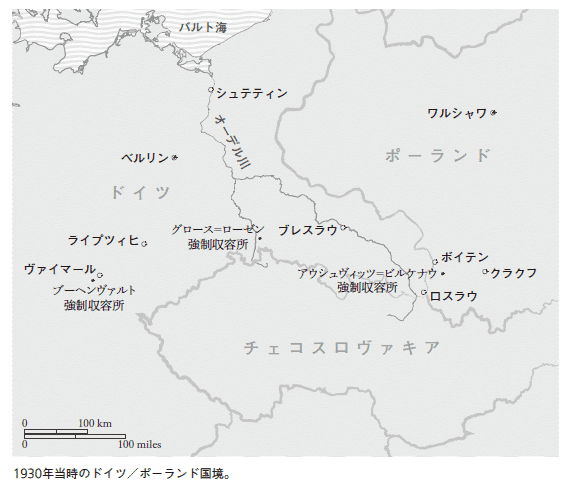

一九二九年の秋、僕はドイツのシュテティン〔ポーランド名、シュチェチン。〕で生まれた。オーデル川にほど近い、バルト海沿岸部の都市だ。母も同じ町の生まれだが、父は上シレジア地方〔現在のポーランド南西部、チェコ、ドイツにまたがる地域。〕の都市、ボイテン〔現ポーランドの都市、ビトムのドイツ語名。〕の出身だった。医学を修めてから、第一次世界大戦に短期間従軍したあとで、シュテティンの医師、ユリウス・ゲーツェのクリニックを引き継いだ。立派な開業医となった父は、ゲーツェ医師の娘であるベルタと恋に落ち、結婚した。

幼い頃、僕は人見知りだった。赤ん坊はたいていそういうものだが、僕もまた、泣き声を上げて憂さ晴らしをした。消防団に急を知らせるため、サイレンが夜ごと鳴り響いたのだが、そのたびに僕はちぢみ上がった。まるで真っ暗闇の中を怪物が徘徊していて、そいつが咆吼しているように聞こえたからだ。そいつに見つかったら最後、たちまちのうちにさらわれてしまうのだと思っていた。

時が流れ、僕の幼年時代には楽しいことが増えていった。母の妹であるルート〔4〕叔母さんは、オーデル川を手こぎボートで渡った先にある、わが家の菜園に連れていってくれた。自然の真ん中でボートに座り、どこまでも開けた川面を渡っていくときの風景は、僕の中に強い印象を残した。そのすばらしさは、完熟トマトを摘んでは、その場でむしゃぶりつくときの感覚を超えていた。海辺のリゾート地への楽しい小旅行もあった。自然に囲まれて、動物や植物と接するのが大好きだった。でもいちばん好きなのは、カタツムリ探しだった。公園の塀などを上ろうとしている、小さくてべとべとしたやつらを捕まえて集めるのだ。

一九三三年にヒトラーが政権を取ると、なんの心配もないのんびりした時代は消え去った。

父は開業医であると同時に外科医でもあったのだが、差別的な法律によって仕事を続けられなくなった。そのためわが家は、父の故郷へと戻った。ベルリンの南東、数百キロのところに位置するボイテンという町だ。ルート叔母さんと祖父母を含む母方の家族は、ベルリンに引っ越した。当時僕はまだ三歳だったが、それでも、いつもだれか両親以外の人に子守されていたことをおぼえている。イルマ伯母さん〔5〕と、わが家の家政婦だったマグダ〔6〕だ。

ボイテンは人口数十万の炭鉱町で、大きなポーランド人コミュニティを抱えていた。ドイツとポーランドの国境線は、町の郊外や公園、それに炭鉱の坑道まで横切っていた。両国の市電が町中を走り抜けた。ドイツ側にポーランド語を話す人たちがいて、ポーランド側にドイツ語を話す人たちがいた。四階建てのわが家は、クラカウアー通り一番にあった。郊外をぶらぶら散歩してから戻ってくると、どちらの国を歩いてきたのかはっきりしなくなったものだった。

町の中心部にある広場は、さらにわかりにくかった。庶民は〝大通り〟と呼び、学のある顔をしたい人たちは〝フランツ・ヨーゼフ皇帝広場〟と呼んだのだが、それが新政権によって〝アドルフ・ヒトラー広場〟に改称されたのだ。そして純粋かつ忠実なるドイツ人たちは、その広場に集まっては新しい神への忠節を誓った。

制止されなければ、僕もその群衆の中に飛び込んでいただろう。この新しいブームがわりと気に入っていたからだ。たくさんの旗がたなびいていたし、ぴかぴかの騎馬警官や色とりどりの制服、それにたいまつや音楽があった。そのうえ無料だったし近づきやすい雰囲気もあった。ようするに、人形劇の『パンチとジュディ』に連れていってと父にせがんだり、叔母さんのラジオの横に陣取って一時間耳を傾けたりする必要のない楽しみだったということだ。でも僕は、「そんな下らないものに熱狂してはいけない」と叱られた。その代わりにお小遣いを増やしてもらい、同時に、「わが家は反ナチなのだから、その考えに従いなさい」と諭されもした。その言葉の意味が、四歳児に理解できたかどうかはあやしかったけれど。

だから、僕は言うことを聞いた。広場に集まった若者たちは、自分たちの秀でた血筋と運命について学び、僕のほうは負け犬の役割を身につけたというわけだ。

僕の生活は、急速にひきこもりがちになった。朝は付き添われてユダヤ人幼稚園に行き、午後はひとり遊びかピアノのレッスンで埋められた。同居していた父の姉イルマが、音楽教師だったのだ。

僕は、イルマ伯母さんの音楽の才能をたっぷり受け継いだはずだった。でもきかん坊だったせいで、大きな黒いベヒシュタイン・ピアノの虜になることはなかった。僕の才能は、良い香りがするリンゴをすばやく食べ尽くすことに振り向けられた。そのリンゴは本来、音符とは時間の断片であるということを直観的に学ばせる小道具として使われるものだったのだが。楽器を演奏したいという気持ちは消えたが、音楽や歌、それに歌詞を諳んじるのは大好きになった。

一九三六年、六歳になった僕は、ボイテンのユダヤ人学校に通うようになった。父もまたかつて、同じ学校で鞭や懲罰室、そしてプロイセン式の厳格な躾を味わっていた。そして僕と同じように、学校のベンチに落書きをしたり、刻み目を入れたりすることで反抗したのだった。父の学んだ教師たちはすでに引退の年齢を超えていたが、まだ教壇に立っていた。しかもあいかわらず彼らには、白カビチーズを挟んだサンドイッチを買う余裕しかなく、それが生徒たちの物笑いの種となっていた。一家の伝統を理解していた僕は、感じのいい生徒であろうとはしたけれど、必要以上の無理はしなかった。

学校では古い教科書と、ナチスによる新しい教科書の両方を使った。四月二〇日はヒトラーの誕生日で、休日だったことをおぼえている。その日は、新しく制定された教育関連の法律に従い、生徒たちが集められた。父祖の地の栄光を頌える朗唱を聴くためだ。だが、教師の中でも賢明な人たちは、僕たちがその栄光のおこぼれにあずかることはないだろうとほのめかした。

公平さは望むべくもないことがわかった。誇りだけが僕らの武器だった。ドイツ中で若者たちのさまざまな新しい運動が沸き起こっていて、僕たちはそういうものと真っ向から張り合いたいと思った。それで、遠足のような学校の外に出る機会を捉えては、規律正しい行進や堂々たる歌声、そしてスポーツの腕前を盛んに見せつけようとした。だがそうした示威行為も、一つまた一つと禁じられていった。あっという間に、校外から石を投げ込む〝アーリア人〟の子どもたちに反撃することもできなくなった。そんなことをすれば、犯罪行為と見なされたのだ。今や僕たちは、〝ユダヤ人の子ども〟として蔑まれる存在だった。安全な遊び場は、ピエカルスカ通りにあるユダヤ人墓地の庭園だけになった。それでも、安心して遊べる場所があるのはうれしかった。

父の強い勧めで、シオニスト〔ユダヤ民族主義者。パレスチナにユダヤ人国家の建設を目指す運動、シオニズムの信奉者。〕のスポーツ・クラブ、〈バル・コクバ〉に入った。練習は屋内だけでおこなわれた。だが、そこで身につけた自信は練習場内にとどまらなかった。競技をとおして、力の原理や英雄というもののあり方を学んだのだ。

ある夕方、僕は友だちといっしょにクラブへと向かっていた。その途中、ユダヤ教の会堂前の寒々しい広場を通りかかった。するといきなり雪玉が降りそそいだ。そして罵声が飛んできた。シナゴーグ脇の拱廊に並ぶ柱の陰に、ヒトラーユーゲント〔ナチ党の青少年教化組織。一四〜一八歳の男子は強制的に加入。〕の制服の、黒いコートがちらりと見えた。大いばりで制服を着ているのは、僕らと同じくらいの年の子たちだった。

常日頃、僕たちは従順で目立たない存在であろうと努めていた。だがその瞬間ばかりは、誇りのほうが自制心を凌駕した。僕たちは追いかけた。相手は、こちらの怒りが不意に燃え上がるとは予期していなかった。一人を捕まえて雪の上に投げ飛ばし、何度も何度も殴りつけた。彼がわめき声を上げはじめ、僕はしかたなく退散した。そいつの仲間の姿はどこにもなかった。僕たちのささやかな冒険は、闇の帳に覆い隠されていた。公然と反撃できたのは、それが最初で最後のことだった。

まもなく、身のまわりの世界についてもっと知りたいと感じるようになった。男子だけで集まっては、近郊にある炭鉱や工場、鉄道施設をこっそりと見物しに出かけた。僕たちの若い知性は、知識に飢えていたのだ。

白く輝く溶鉱炉、回転し続ける立て坑やぐらの車輪、投棄された鉱物のかすの巨大な山。鉱石を満載したトロッコは、頭上に垂れ下がるスチール・ケーブル沿いに、滑るように移動していく──なにもかもが生き生きとしていた。特に魅了されたのが列車だ。キイキイ音をたてる貨物路線と、遠くからやってきてはくさい蒸気といっしょに疲れを吐き出す、大きくて真っ黒な機関車の数々。すべてが、きみたちの若い頭脳で分析してくれといわんばかりだった。若い心を刺激され、僕たちはもっともっと人生を理解したいと願った。世界全体が、僕たちに発見されるのを待っていたのだ。

さまざまな制約はあったが、それでも僕たちに探求できる領域はいくらでもあった。

町を歩き回っていると、おもしろいことに気づいた。ボイテンのヒトラーユーゲント隊員たちは、教練を受けたり行進したり、総統を頌える歌を教え込まれたりしていたのだが、だれもが訓練についていけるだけの精神的な強さを身につけていたわけではなかったのだ。自分たちの未来が独裁者によって決められてしまうのを見て、すっかり意気阻喪してしまった者もいた。もっと粗野な連中は、扁平足になることや、足の裏の魚の目や水ぶくれのほうを心配した。〝支配階級〟の一員になるためには、そちらのほうがはるかに現実的な問題だったからだ。

ボイテンの街路には、行進でにぎやかになる日が、一年に何度かあった。復活祭と昇天祭〔キリストが死後三日目に復活したことを記念するのが復活祭。そこから数えて四〇日目の木曜日に、キリストの昇天を祝うのが昇天祭。〕の日には、すばらしいカトリックの聖職者たちが壮麗な儀式を執りおこなった。その日のハイライトとして、精緻な装飾を施された山車が町中を引き回された。その金襴の天蓋の下には司教がいて、香炉を振っていた。そしてメーデーには、屋台や野外ステージがボイテンの町を飾り立て、民族衣装を身につけた人々が、工業と農業の分野における、ドイツのめざましい業績を賞揚した。それがヒトラーによって定められた、五月一日の祝日の過ごし方なのだった。

路上に溢れる楽しげな音や色鮮やかな祝祭の光景とは対照的に、まじめくさった軍楽に合わせて行進する黒い軍靴の響きも耳に入った。褐色シャツ隊は、新しいパレードの仕方を編み出した。夜間に、たいまつを手にして行進するのだ。ときにはパレードの終わりに、ナチスを信奉していない人やユダヤ人、あるいはそのほかの抑圧された人々を痛めつけることもあった。

僕の自由は制限された。家から出してもらえなくなったのだ。それで、外で繰り広げられている〝見世物〟を、引いたカーテンの隙間から眺めた。傍らにいる母は、そういった行事は「私たちのためにならないの」と説明し、「通りに出るのはやめて、おうちの中で遊びなさい」と言いつけた。

自由に出歩けなくなったおかげで、級友たちとはさらに仲良しになった。いちばんおもしろい友だちをうちに呼び寄せては、メカノの鉄道模型セットで遊んだのだ。すぐに、友だちの選び方について家族から不満が出た。

「どうしてああいうお行儀の悪い子たちをうちに呼ぶの?」と僕は注意された。「立派なおうちの子どもたちがいるでしょう? お父さんがお医者さんとか、弁護士とか実業家とか。そういう子たちと遊びなさい」

でも、ふさわしい友だちかどうか、親が有力者かどうかといったことには興味がなかった。とにかく、新しい遊びのアイディアを持っていて機敏で、お互いに敬意を払い合えて自由な心を持っている相手でなければ、楽しい時間など過ごせなかったのだ。そういうわけで、両親の選んできた良家の子どもたちとは、けっして仲良くならなかった。そういう子たちは、〝ストリート感覚〟が貧弱だったし、両親の機嫌によってすぐに気分が揺れ動いた。しかもちょっとしたことをするにも、家政婦の許可を取りつけなければならなかったからだ。

トーラーのよろこびの日は、毎年シナゴーグで祝われた。子どもたちはいちばん良い服を着て、色彩豊かな旗を振りながらオルガンの伴奏に合わせて、巻物とともに会堂内を練り歩く。そのご褒美として、お菓子やチョコレートをもらえるのがならわしだった。

会が終わると、子どもたちはみんなで収穫品を比べ合った。僕のポケットはいっぱいだったが、がっかりしている子どもたちもいた。それを見て、みんな平等にご褒美をもらわなきゃいけないのに、と落ち着かない気分になった。

あとになってこのことについて尋ねると、父はためらいがちに答えた。その不愉快な背景を知って、僕の幼い心からは楽しみが消滅した。ほとんどの人は全員にご褒美を配ったのだが、中には有力者や名士の子どもだけに狙いを定めて〝名刺〟を渡そうとする大人もいたというのだ。お菓子にそんな意味があったなんて。父は、チョコレートやキャンディを配っているのがだれなのかを把握しているようだった。恵まれない家庭の子どもは、シナゴーグでの儀式においてすら、自分の家は貧しいという事実を認識させられたというわけだ。

ある朝、窓の下の通りから、ガラスの砕ける音や駆け抜ける足音、それに昂奮した声が聞こえてきた。そのせいで目が覚めたのだ。学校に行く時間だと思った僕は立ち上がり、ブラインドのベルトを引っぱった。すると驚いたことに、まだ夜明けの時間帯だった。僕は、向かいの家の前の舗道をのぞき込んだ。

黒いダイムラー車が一台、靴屋の前に駐まっていた。男子ならみんな大好きな車だ。通りには、ぴかぴかの黒や茶色や白のブーツが散乱している。女性用のサンダルやハイヒールといっしょに、ガラスの破片も散らばっていた。強盗が押し入ったことは明らかだった。

優秀な刑事にでもなったような気分で、意気揚々と両親の寝室に駆け込み、そのことを伝えた。父は、僕のようによろこんではいなかった。不安げな様子で隣人に電話をかけた。町中が混乱に呑み込まれたようだった。その日は学校がないということだけは、はっきりしていた。

僕は壁のカレンダーを見た。一九三八年一一月九日──この日を境に、僕たちが知っていた世界は大きな変貌を遂げた。

その日は一日中、新しい情報が飛び込んできた。ボイテンのシナゴーグが燃えていた。消防隊は助けを拒んだ。理由は、「近隣の建物を守るので手いっぱいだから」。路上のたき火に、本の山が放り込まれた。町中のユダヤ人商店が略奪された。そして、何百人ものボイテン在住のユダヤ人が逮捕された。

うちの建物は、動揺と不安でいっぱいだった。僕たちはいざというときに備えてきちんと服を着て、一つの部屋に集まった。いつ玄関の扉を叩く音がするのかとびくびくしながら。そしてついにそのときが来た。僕たちは扉を開け、一人の突撃隊員と顔を突き合わせた。表情は険しく、こちらをにらみつけるその目は不快そうに細められていた。鋭く冷たい視線だった。男の指が、長々とタイプ打ちされた秘密警察の名簿の上を、不気味に滑り下りていった。指が止まり、ある老ユダヤ人の名が大声で読み上げられた。それは、かつて間借りしていた人物だったのだが、そのときにはすでに引っ越したあとだった。幸運にもその突撃隊員は、老人の代わりに、だれかうちの家族の人間を引き連れていこうという気を起こさなかった。

シナゴーグは焼き尽くされ、学校は永久に閉ざされることになったとのちに知った。

余裕のある家庭は、一時的に疎開させるべく、子どもたちを田舎へと送り出した。僕は一カ月の間、オボルニキにあったユダヤ人児童のための施設に送られた。ブレスラウ〔ポーランド名、ヴロツワフ。〕近郊のその場所は、ボイテンからは南西方向に一〇〇キロ離れていた。菜園や森に囲まれていたので、自然の中を探検できた。すばらしい環境だった。僕には楽園のように感じられた。

移住できるボイテン在住のユダヤ人たちは、残らずそうした。父は第一次世界大戦の帰還兵であり、名を知られたシオニストだったので、家族をイギリスに逃がすための計画を練った。イギリスに渡れれば、イスラエルの地、パレスチナまでたどり着ける。だが手続きは遅々として進まず、僕たちの絶望は募るいっぽうだった。一九三九年のはじめ、ベルリンに引っ越し、祖父母とともに生活するという決定が下された。

世界は難民にやさしくなかった。ビロビジャンに安らぎの地を求める人もいた。そこに行けば、ヨーロッパに住むユダヤ人は迫害から逃れられるというのだ。だが、その話をまともに受けとめる者は少なかった。ドイツに住むポーランド系ユダヤ人は、ポーランドに強制送還された。そしてポーランド人たちもドイツ人同様、ユダヤ人を歓迎しなかった。「そんなことがわれわれの身に起こるはずがない」というのが、ドイツ系ユダヤ人の共通認識だった。「われわれはドイツ人なのだから」と。

さまざまな噂が、絶え間なしに駆け巡った。それはまるで極端に偏向した情報を伝える地下新聞のようだった。独裁国家による検閲が必然的に生み出す状況だ。わが家には、ある〝アーリア人〟の知り合いがいた。ナチスの労働組織、トート機関(OT)の一員だった。失業したために、やむを得ず賃金の安いこの機関に参加し、地元の道路や運河の建設計画に携わっていたのだ。

事情通を自認する彼は、できるだけ早くドイツを離れたほうがいいと強く促した。見通し──僕たちの未来──を語るその言葉は、ひどく暗澹たるものに聞こえた。おそらくは、いくらか悪意も混ざっていたのだろう。

一九三九年の夏、わが家はボイテンをあとにし、二度と戻らなかった。父はイギリスに発ち、母と僕はベルリンにある祖父母の家に移った。父とは、すぐに合流する予定だった。みんなで暮らすイギリスでの生活はどんなものだろうと想像してみた。だがそんなことはおかまいなしに、歴史は動いていくのだった。

続きは本書でお楽しみください。

**********

THE BOY WHO DREW AUSCHWITZ

Originally published as Youth in Chains in 1958 and Guns & Barbed Wire in 1987

This updated illustrated edition first published by HarperCollins Publishers 2021

Text and drawings © Thomas Geve 2021

All original artworks by Thomas Geve, holder of the copyrights thereof, are part of Yad Vashem Art Museum collection. Photographs of the drawings © Yad Vashem Art

Museum, Jerusalem

Maps by Lovell Johns © HarperCollins Publishers Ltd 2021

Photographs courtesy of the author with the following exceptions: United States

Thomas Geve asserts the moral right to be identified as the author of this work

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

This edition is published by arrangement with HarperCollins Publishers Limited, UK

Published by K.K. HarperCollins Japan, 2022

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?