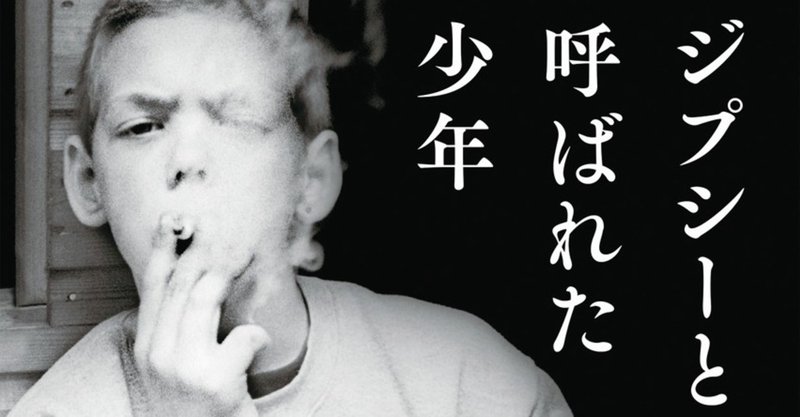

【11/17発売 試し読み】『ジプシーと呼ばれた少年』マイキー・ウォルシュ[著]

ジプシーと呼ばれた少年

マイキー・ウォルシュ[著] 村井智之[訳]

ぼくの両親はいろいろな意味で典型的なロマ族の人間だった。個性的な性格ながらも、母親はきっちり家事をこなしつつ、ぼくら子どもたちの世話に専念している。ロマ族のしきたりとして、女は家の外で働くことを禁じられていた。もちろんなかには例外もいるけれど、それでも手作りのアクセサリーを売ったり、未来を占ったりして小銭を稼ぐ程度のものだった。

概して迷信深いロマ族の人間は、黒猫や馬蹄(ばてい)を幸運の兆しやお守りと考えていたし、ダルメシアンにしてもしかり──もしダルメシアンを見かけたら手に唾を吹きかけてこするというのが、幸運を呼び寄せるおまじないだった。ふいに鳥が家に入ってくるのは誰かが死んだ知らせだというのもある。その一方で、魔法の存在には誰もが懐疑的だった。世間で恐れられているロマ族の「呪い」にしても、相手になにかを買わせるための格好の脅しにすぎない。ぼく自身、何度呪いを解いてくれないかと頼まれたか知れなかった。ロマ族の呪いはロマ族の人間にしか解くことができない。いったいそんな噂は誰が広めたのだろう。ぼくはそのたびに彼らの頼みを聞いて、呪いを解くふりをした。呪いなんてはなから信じていないものの、不安に駆られる人の気持ちもわからないではない。ロマ族のひとりとして、それはある種の義務のようなものだった。

ぼくの父親はあらゆる仕事をして日銭を稼いでいた。鉄屑(てつくず)の回収や量り売り、アスファルトによる私道の舗装──生活に不便を感じている高齢者たちは格好のかもで、便利屋として仕事を申し出ては雨樋(あまどい)を掃除したり、屋根を修復したりした。たいていはとくに急いでする必要のない簡単な仕事だったが、その都度法外な額を請求して私腹を肥やすのが父親のやり方だった。たぶん、相手がロマ族の人間でなければいくらしぼり取ってもかまわないと思っていたのだろう。ロマ族以外の人間はぼくらの間では“ゴージャ”と呼ばれ、激しい軽蔑の対象となっていた。とくに父親のような人間にとって、ゴージャは利用価値のある金づるでしかない。相手が年老いていればだますのも簡単で、ロマ族の男の中には何度も同じかもの家に行き、最後の一ペニーまでしぼり取ろうとする者もいた。

年老いた男や女が舗装された私道にひざまずいて父親に泣きついている光景を、ぼくは子どもながらに何度見つめたことだろう。そんな額払えるはずがないとすがっても、父親はいっさい同情せず、ときにはその場で銀行に連れていって、なけなしの貯金を引き出させることもあった。

「おれには家族を養う義務がある」それが父親の言い分だった。「どうせもうじきくたばる連中だ。金を持ってたってなんの意味もない」

荒っぽいペテン師としての父親の評判は、代々真の王者を送り出している家系としてのそれを上回る勢いだった。周囲の尊敬を集めていた家族は、いまや恐れられる存在に変わりつつある。実際、血の気の多いウォルシュ家の男たちはどこに行っても気が立っていて、夜な夜なたまり場をうろつき、目を合わせる者がいるたびに喧嘩を吹っかけていた。父親をはじめとして、ウォルシュ家の男たちには真の友人なんていなかったし、悪名の高さに憧れる一握りのファンがいるばかりだった。刺激を求めて近寄ってくるトラブルメーカーは後を絶たない。それが父親たちの肥大したエゴにいっそう油を注ぐことになった。

ぼくの母親のベティは父親の双子のきょうだいであるプリシーおばさんととても仲が良かった。ふたりは十歳の頃からの幼なじみで、煙草(たばこ)友だちでもある。プリシーおばさんは生まれつき骨に異常があって、関節炎が悪化してやがて車椅子での生活を強いられることになるのだけれど、ウォルシュ一族のご多分に漏れず、性格は非常に荒々しかった。ロマ族の女性のほとんどがそうであるように、彼女もまたオリーヴ色の肌をして、黒髪を腰まで伸ばし、その口からはいつも煙草が垂れ下がっていた。

ふたりの幼なじみの唯一の共通点は煙草だった。ぼくの母親はロマ族の女性にしては珍しく、肌の色はミルクのように白かったし、髪の毛だってまっ赤だった。家族の間でもそんな外見は奇異の目で見られ、なにかの呪いなのではないかとうしろ指をさす者もいた。たとえ自分たちに呪いをかける力はなくても、運悪くかけられる側に回ることはある。けれども実際のところぼくの母親は──外見にしても性格にしても──ほかの人間とただ違うだけだった。ロマ族の女性はたいてい噂好きだったが、ぼくの母親は陰で人のことをあれこれ言うのが大嫌いだったし、ひとりで時間を過ごすことに幸せを感じる人間だった。

ぼくの母親は六人きょうだいの上から二番目で、長男である兄は父親の名前を取ってアルフィ、長女である彼女は母親の名前を取ってベティと名付けられた。ベティばあちゃんはやはり気性が激しく、慢性的な心気症を患っていて、いつも便秘に苦しんでいるような表情を浮かべていた。一方、アルフィじいちゃんのほうはとてもハンサムな男で、普段から毒のある冗談ばかり口にしていた。人と争うのが大嫌いで、ロマ族の男たちの情熱である馬にもまったく興味がない。唯一の関心は荷車の下で飼っている犬と料理くらいで、豚の頭を丸ごと煮込んだ肉汁たっぷりのシチューが自慢のメニューだった。

アルフィじいちゃんとベティばあちゃん、そしてその子どもたちは、自分たちが所有する土地に住んでいた。草木の茂る野原の一角にはトレーラーが二台、虹色に塗られた二階建てバスが一台あって、そこが家族の生活の場となっていた。二階建てバスはある年のクリスマス、父親から子どもたちに贈られたもので、クリスマスの朝子どもたちが目を覚ますと、庭代わりのスペースにはそのおんぼろバスとペンキ八缶が並んでいたという。

野原の裏手には森が広がっていて、その中にアルフィじいちゃんの“農園”があった。本人は「医療用のみ」と断言していたが、アルフィじいちゃんはそこでドラッグを育て、いくつかの「試用」を経た上で、地元のヒッピーたちに売りさばいていた。顧客の中には警官もいたというから、根回しの腕も相当なものがあったに違いない。

一族の面々はぼくの母親を除いて全員が浅黒い肌に黒髪、そしてベティばあちゃんのがっしりとした体格を受け継いでいた。母親の話では、父さんには十歳のときに出会って、一目惚(ぼ)れしたという。ロマ族の女性には珍しい外見が気に入ったのか、父親のほうも一目惚れだったようで、そういう意味ではふたりは相思相愛だったと言える。けれどもあいにく父親は、拳を用いることでしか人とのコミュニケーションが取れない人間だった。相手が女性となればなおさらのこと。実際、母親の前では恥ずかしさに口もきけず、三年近くそばにも寄れない状態が続いたという。その間父親は、自分が惚れた女に少しでも近づく男がいれば鬱憤を晴らすためにぼこぼこにした。彼女のいとこにしたところで、男であるかぎり例外ではない。親切心からバーに付き添ったそのいとこの顔面を殴り、見事に前歯をへし折ってしまった話は、いまでも家族の間で語り草になっている。

断固としてほかの男を近寄らせない一方で、自分のほうから近寄ってきて話しかけてくるわけでもない。そんな状態に業を煮やした母親は、ロマ族の社会では考えられない行動に出た。みずから相手に言い寄って交際を迫ったのだ。

たしかに口火の切り方としては唐突で乱暴だったかもしれない。それでも、少なくとも効き目は抜群だった。

「ちょっと、あんた、あたしをデートに誘うつもりあるの? ないならとっとと消えて!」

正面切って迫られた父親は、やっとものが言えるようになり、その場で彼女に告白した。父親は母親と付き合い始めてから一度だけ浮気をしたが、その後は二度と同じ過ちを繰り返さなかった。買ったばかりの車に口紅で罵りの言葉を書かれ、すべて洗い落とすのに相当苦労したのだろう。もちろんそれは母親からの報復だったが、彼女の妹であるミニーや父親の双子のきょうだいであるプリシーもまた率先してそのお仕置きに加わっていた。

一年の交際ののち、母親は父親からのたどたどしいプロポーズを受け入れ、ふたりは結婚した。新郎も新婦も、ともに十八歳。結婚式の当日、母親は例によって普通とはちょっと違った雰囲気のウエディングドレスを着て式に臨んだ。純白の帽子、キャンディ色のリボン、そしてパラソル──その装いはまさにメリー・ポピンズがスクリーンから抜け出してきたかのようだった。一方の父親はと言えば、なんと前日の夜に着ていた服のまま、だぶだぶのコールテンのズボンに格子柄のカーディガンという格好で、その指の一本一本に派手な金の指輪をはめていた。新郎らしき目印と言えば、胸ポケットに差された一輪の薔薇(ばら)くらいで、結婚式の写真ではどれを見ても母親はむっとした表情を浮かべていた。

それでも、父親は個性的な母親のことが大好きだったし、華奢(きゃしゃ)な体つきや落ち着きのある声もまた好みだったのだろう。母親にしても、夫の荒々しさの裏に潜む繊細な面をよく理解していたし、王者の家系に生まれた者として、つねに自分の強さを証明し続けなければならない苦悩にも同情を寄せていた。

結婚から数カ月後、母親は妊娠した。どちらの家族ももちろん跡継ぎの息子を期待していたが、生まれてきたのは女の子だった。母体の心臓に異音が認められると言われたのはその直後のこと。また子どもを産むとなれば命にかかわるかもしれない、というのが医師の診断だった。

夢を打ち砕かれた父親は、それでも不運を受け入れて、娘の誕生を喜ぼうとした。はじめて生まれた娘に自分の名前を与え、フランキーと名付けたのもそんな意思の表れだったに違いない。その一方で、息子が欲しいという思いは胸の奥底でずっと燻(くすぶ)り続けていた。一度こう思ったらあとに引けない父親のこと、また子作りに励めないかと母親を説得し始めるのも時間の問題だったのだろう。母親はその後一年も経たないうちにまた妊娠した。自分の命よりも父親の幸せを優先させた末の判断だった。

母親はふたたび身ごもってぼくを産んだが、幸運にも彼女の心臓はなんの異常も示さなかった。フランキーとぼくは多くの時間を母親といっしょに過ごした。そもそも父親はあまり家におらず、数日にわたって留守をすることもざらだった。いったい父親がどんな“仕事”をしていたのかは見当もつかない。大半は怪しげな商売だったが、その分稼ぎは良く、現にぼくら家族は貧しさとは無縁だった。一般的にロマ族の人間は貧しいという印象を抱かれがちだけれど、現実にはそうではない。ぼくらはつねに清潔で上等な服を着ていたし、必要なものはなんでも持っていた。食べ物に困るなんてこともない。食事はたいていテイクアウトの料理だったけれど、家族はそれで充分に満足していた。母親が料理を得意としていなかったというのも大きな理由だろう。もちろん母親なりにベストは尽くしていたし、イギリスの食文化の伝統である日曜日の午餐(サンデーロースト)には、がんばってその腕を振るうこともあった。父親直伝の豚の頭のシチューにだって、機会を見つけては果敢に挑戦している。その際は口直しにジャム・ローリー・ポリーのカスタード添えを出すのが母親のこだわりだった。

ぼくらの家のキッチンの戸棚には、手軽に準備できる食料がぎっしり詰まっていた。ケロッグのライスクリスピーやコーンフロスティ、カップヌードルやポテトチップス、厚切りのパンやバターだって毎日の食卓には欠かせない。ウォルシュ家のキッチンには、塩もかなりの量の買い置きがあった。どんな料理が出るにしろ、父親はいつも食べ物が隠れるくらいの塩を皿にかけていたし、スプーンに山盛りになった塩がばさっとかけられても誰も驚く者はいなかった。

両親はどちらも大の甘党だった。母親はマースバーがあればあとはなにもいらないというほどのチョコレート好きで、お菓子の入った缶はトレーラーのいたるところにあったし、フランキーとぼくに手伝わせてエンジェル・ディライトを作るのが彼女の楽しみでもあった。手軽に水を加えるだけで作れるデザートはぼくらみんなの大好物だった。

キッチンにテーブルはあったものの、そこはインスタントのデザートを混ぜ合わせるときに使うくらいで、食事の際はたいていテレビの前に移動して、おのおの膝の上に皿を置いて食べていた。外出してテイクアウトの料理を頼むにしても、結局は車内でむしゃむしゃ平らげてしまうことのほうが多かった。

父親は色黒で背が低く、樽(たる)のような頑丈な体つきをしていた。脚も太くて短く、ジーンズやズボンを買っても、毎回母親が裾上げをしなければならなかった。靴下が見えるくらい上げてかまわない、と父親はいつも注文をつけていたが、なんでもそのほうが背が高く見えると本人は思っていたらしい。がっしりとした父親の手は鋤(すき)のように大きくて、てのひらには干上がった大地のようにあちこちにひび割れができていた。怖い印象に一役買っていたのは、やはりその目元に違いない。父親の目は焦げ茶色で、白目はやけに黄みがかっていた。周囲が輪のようにくぼんでいるため、目玉が飛び出ているように見える。片腕から肩にかけては大きな薔薇のタトゥが彫られ、その上を二羽の燕(つばめ)が巻物を広げて飛んでいた。巻物の表面に刻まれているのは母親とフランキーとぼくの名前だった。黒々とした髪はグリースでうしろになでつけられていたが、もみあげの部分には白髪も交じって、『ムンスターズ』に出てくる吸血鬼の祖父のように見えなくもなかった。

ぼくらの暮らす野営地にはそれぞれの区画に水道が伸びていて、そこから自由に水を使うことができた。各区画には簡易トイレと電力メーターがあって、月々の使用料もそれをもとに計算されている。毎朝、フランキーとぼくは大型のミルク缶を二缶、蛇口の下に転がしていき、水を入れて戸口の前に戻すという作業を繰り返していた。缶自体はぼくの背丈くらいあるので、ふたりで息を合わせなければ容易に動かせない。たっぷり水を入れたあとではなおさらだった。料理、洗濯、それに入浴など、一日に使う水はその缶から汲(く)んで、おのおの用をすませた。

といっても、父親はめったに屋内の浴室を使わなかった。鍋に移し替えた水が沸くのを待っているなんて性に合わなかったのだろう。たとえ真冬でも、父親は夜が明けると上半身裸のまま首にタオルをかけ、外の蛇口へと歩いていった。豪快に冷水を頭からかぶり、剃刀(かみそり)の刃を濡(ぬ)らして顔に当てる。そんな父親の姿をいったい何度窓から眺めたか知れない。たぶん、あれは六歳になった頃の、ある土曜日の朝だったと思う。今日は自分も髭剃りをするんだと思い立ったぼくは、父親が使い終えた剃刀を黙って借り、シャッシャッと一気に左右の眉を剃り落とした。なにしろその頃のぼくの顔に生えている毛と言えばそれくらいしかなかったのだ。成果を見せようと誇らしげに浴室から出たときの家族の反応は、いまでも鮮明に覚えている。フランキーはその場で悲鳴をあげ、母親は母親でなにやらまくし立てながら、大慌てで怪我がないかどうか全身を確認していた。眉毛のあったところに色付きの絆創膏(ばんそうこう)を貼られ、毛が生えてくるまで取るのを許されなかったのは、当然罰の意味もあってのことだろう。

父親は家にいるときにはいつもシャツを脱いで、ズボンのサスペンダーをむき出しの肩にかけていた。そんな父親でも出かけるときにはしゃれた格好をすることが多く、派手な半袖のシャツ、落ち着いた色のセーター、『オンリー・フールズ・アンド・ホーセズ』でデル・ボーイが着ているようなシープスキンのコートと、季節によってその組み合わせもいろいろだった。商売がうまくいって帰ってきたときなどはとくに機嫌が良く、肘掛け椅子にくつろぎながら膝の上にぼくを座らせて、お得意の恐竜の絵を描いてくれることもある。夜遅く帰ってきたときなどは、子ども部屋のドア口に立って、ちょっとおしゃべりでもしないかといったん眠りについたぼくらを起こすこともあった。そんな夜には、フランキーもぼくも寝ぼけ眼をこすりながらよろよろと居間に移り、父親が作ったジャムたっぷりのトーストや熱い紅茶を飲みながら、留守の間に起きたことを大喜びで話して聞かせた。

父親はぼくらを相手にいたずらを仕掛けるのも大好きだった。あれはある年のハロウィンでのことだったと思う。父親は足音も立てずにトレーラーに忍び寄り、いきなり窓を叩いて、家族の度肝を抜いたことがあった。着古したオーバーオールに食肉解体業者がつけるようなエプロン、それに包装紙で作った円錐(えんすい)状の帽子をかぶり、謎の殺人鬼の扮装をして現れたのだ。恐怖の悲鳴をあげるぼくらを見て、父親は腹を抱えて笑い転げていた。

もちろん感情の起伏の激しい父親のこと、そんな機嫌の良さは長続きしなかったし、なにがきっかけで怒り出すのかも想像がつかなかった。ぼくらがまだ幼かった頃、父親の怒りの矛先はたいてい母親だった。息子であるぼくを殴ることがあっても、フランキーに対してはめったに手を上げることはない。たとえ手を上げても、フランキーの大きな声に腰を折られて思い直すことのほうが多かった。そういう意味では、フランキーはぼくなんかよりずっと父親に似ていたのだろう。それが故に、父親の扱い方もよく心得ていた。

気分が読めない分怖くて仕方がなかったけれど、ぼくは父親が仕事から帰ってくるのをいつも心待ちにしていた。もちろん、母親の言うことを聞かずに悪さをすればその口から脅し文句が飛び出すこともある。「覚悟なさい。父さんが帰ってきたらきつく叱ってもらうから」それでも、母親はいたずらにそんな言葉は口にしなかったし、その台詞(せりふ)はぼくらにとってまさに最後通牒(つうちょう)のようなものだった。

ぼくは父親のことを愛していたし、なんとかして父親を喜ばせて自分を誇りに思ってもらいたいと心の底から願っていた。でも、ぼくには物心がついた頃から薄々わかっていたのだ──自分はけっして父親の期待に添うような息子にはなれない。現に、遊んでいる最中に視界の端に父親の姿を目に留めると、父親が嫌悪の表情を浮かべてこちらを見つめているということがよくあった。

※本書の無断転載・複製等は、著作権法上禁止されております。

GYPSY BOY

by Mikey Walsh

Copyright (C) Mikey Walsh 2009

Mikey Walsh has asserted its moral right to be identified as the Author of this Work.

First published in the English language by Hodder & Stoughton Limited

Japanese translation rights arranged with Hodder & Stoughton Limited, London

through Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo

Publisher's Note

Mikey Walsh is a pseudonym.

All names and other identifying details have been changed to protect the privacy of Mikey's family.

Some characters are not based on any one person but are composite characters.

Published by K.K. HarperCollins Japan, 2020

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?